こんにちは、アシスタントディレクターの小倉です!

ミナ ペルホネンは、雑誌で1冊まるまる特集が組まれたり、度々今回のような大規模な展覧会を実施したり・・・日本を代表するテキスタイルブランドのひとつというイメージです。

実は私も学生時代からあこがれているブランドです。といってもお洋服はまだ購入できたことはないのですが、5年ほど前に青山のスパイラルガーデンで開催されていた展覧会も素敵だったのが記憶に新しいです。

展示をやるいうことで開催前から楽しみにしていたのですが、ようやく仕事帰りに駆け込んできました!

ミナ ペルホネン/皆川明 つづく

ミナペルホネンのものづくりの営みを自然界に例えて8章仕立ての構成で回ります。ぐるっと円状に巡回できるようになっていて自由な順路で見て回ることができます。

設立当初から2020年春夏コレクションまでの約25年分の服のアーカイブがずらっと並ぶ「森 pieces of clothes」のブース。

写真は一部分だけですが、ぐるーっと取り囲むように服が並んでいます。その数実に400着以上!圧巻です。

テキスタイルが本当に凝っているので、じっくりひとつひとつ見てしまいます。それだけで楽しい。

またこちらは年代別ではなく、年代がミックスされて展示されているのですが、全く時代感を感じないのがすごいですよね。

どの時代にも当てはまる服…自分のクローゼットにそんな服あるかなと思わず考えてしまいました。

短いサイクルで大量消費されていくのではなく、シーズンを超えて愛用してもらえる服というブランドの目指すものが感じられました。

そのほか、ミナ ペルホネンのものづくりの過程やアイディアなどが見られるブースの中から印象的だったものを2つご紹介します!

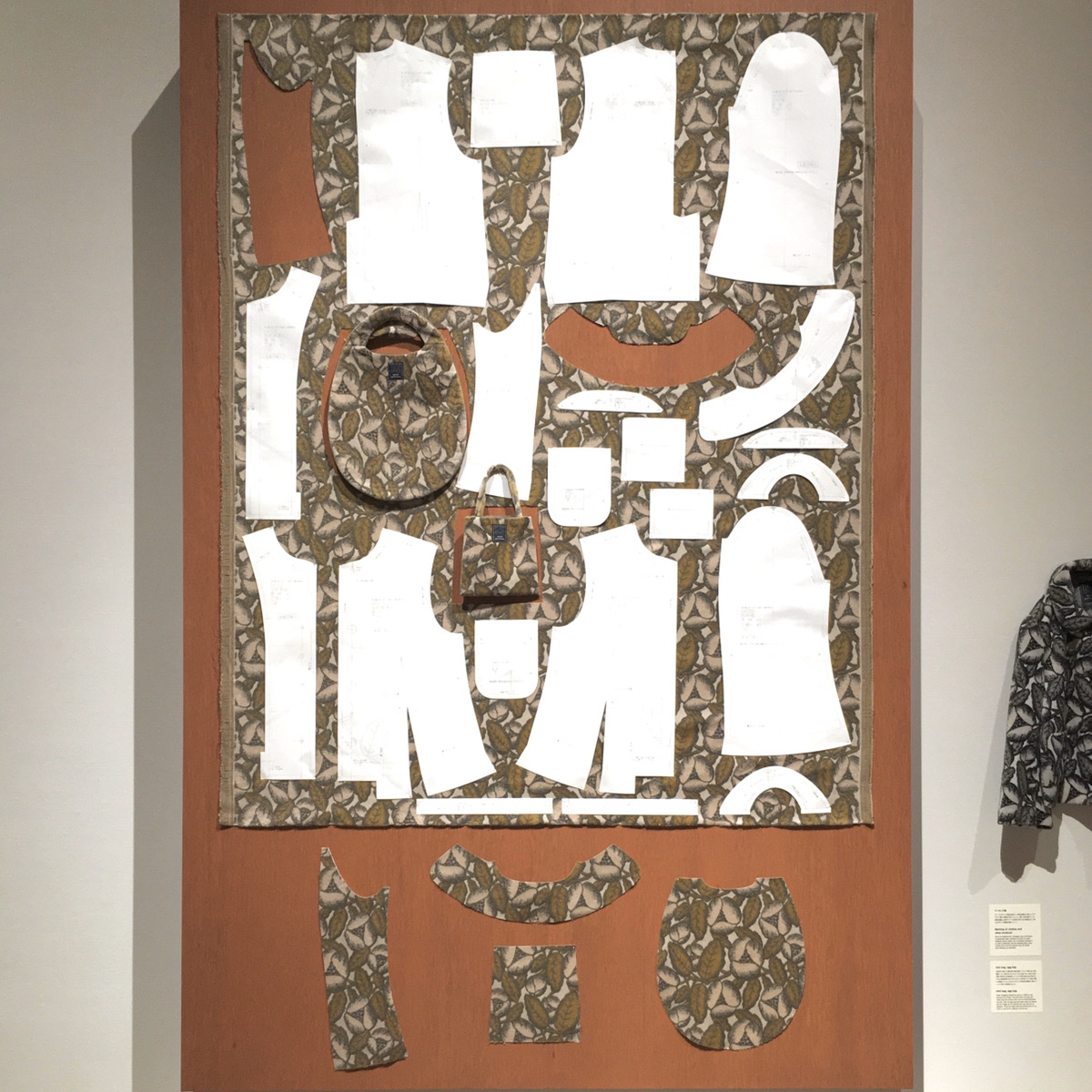

こちらは製品を作るための生地の取り都合えを表していますが、生地の無駄ができる限り出ないよう他の製品のパターンも入れて配置されています。

自分自身が生地の取り方にすごく頭を悩ませた過去があるので、単純にすごく感動してしまいました。ブローチなどの細かい服飾雑貨や店舗で販売しているハギレなどもその一環ですよね。

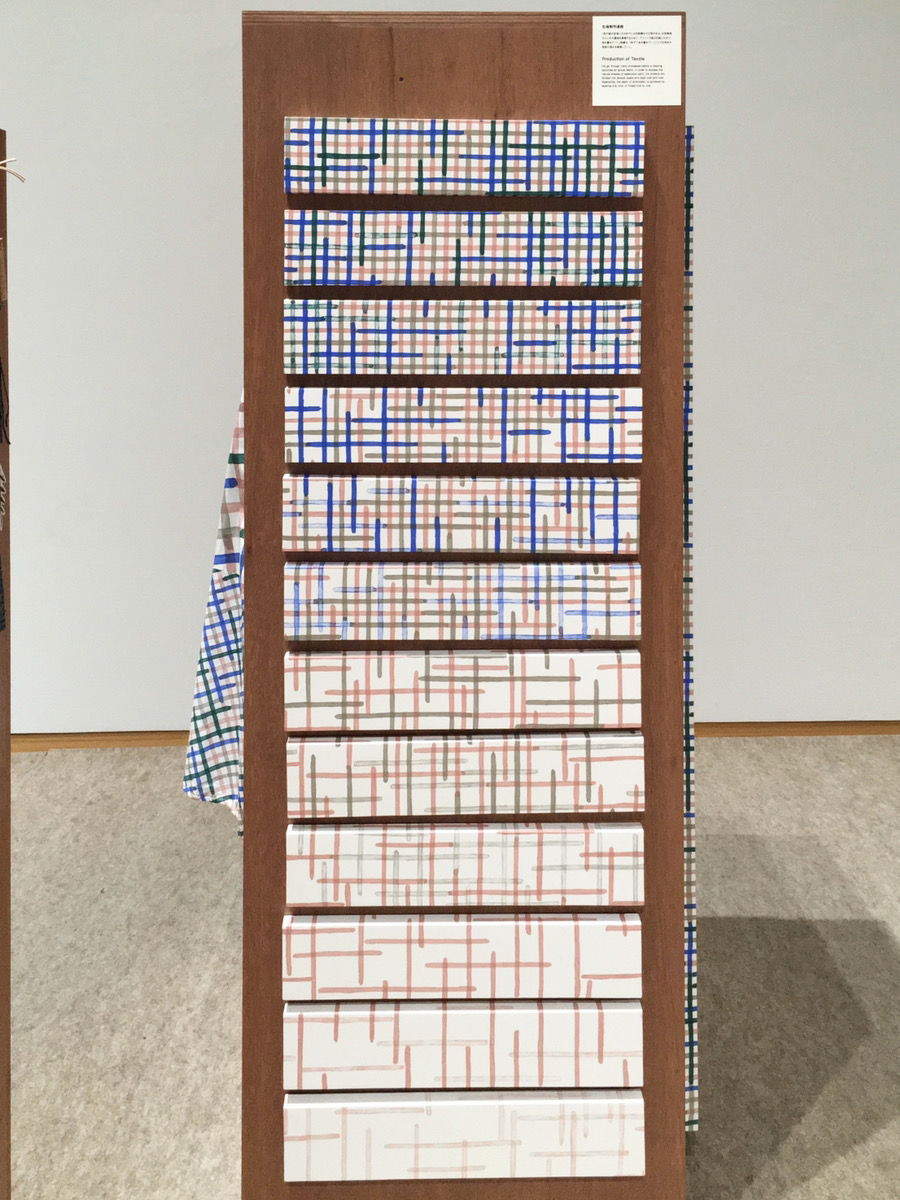

2つ目は、生地ができるまでのプリント制作過程です。1番上のチェック柄が完成形です。

ひとつの柄を作り上げるのに、こんなに版を重ねているのか!と頭がクラクラしました(笑)

単純に考えれば色ごと(おそらく4色)に版を分けてプリントしていくところ、にじみなどの風合いを表現するために12版も重ねています。

このこだわりがあるからブランドらしい魅力的なテキスタイルになるんですね。

今回のようなモノづくりの考えや過程に触れることで、その価格の意味などまで納得できる展示だと感じました。

まだまだ自分にはなかなか手を出せるような値段ではない遠い存在だと思っていましたが、長い目で見るとそうではないのかも・・・改めてモノとの向き合い方も考えさせられました。

閉館まであまり時間がなく、最後の方は駆け足になってしまったので、もう一度リベンジできたらと思っています。

ご興味ある方はぜひ。

ミナ ペルホネン/皆川明 つづく

場所:東京都現代美術館

期間:2019年11月16日(土)-2020年2月16日(日)

https://mina-tsuzuku.jp/