こんにちは。デザイナー安武です。

1月もあっという間に最終週です。わが家の長男君が6歳の誕生日を迎え、私も母6歳か…と、しんみりではなく4月から小学生という不安の真っ只中におります汗

人生でなかなかのライフイベントですが、記憶には残るものなのでしょうかね?私は服装が地味だったことだけ覚えています。

さて、前回は「ブランディングを広告として見てみる」ということを書いてみました。

ちょっと時間が経ってあたらめて考えてみると、広告ってちょっと力業というか、受け手の吸収率や消化率を考えずに、驚きやインパクトをもって、強引に答えを決めてしまうようなところがあります。

ブランディングって、もっと受け手からのアプローチや、第三者の立場から、本当にあるべき姿を見つけていく、共創のイメージです。

広告がつくる流行

突然ですが、洗濯機の流行ってご存じですか?

縦型とかドラム式とかもありますが、今は「便利さ」ですかね。

洗剤をタンクにまとめて入れておいて、1回毎に量らないで済む。

スマホで洗濯がコントロール出来る。人に合わせて好みの洗濯が出来る。。

こんな便利機能が「今」の洗濯機。

これがたった5年ほど前は「清潔さ」が流行だったでしょうか。

世間があらゆる菌に敏感で、市場の多くが除菌殺菌に躍起になった頃の話。

さらに10年前は「省エネ」でしたかね。

こんなふうに広告によって、市場には大きく流行が生まれ、変わっていきます。

ブランディングとは、そのものの本質を正しく伝えるということ

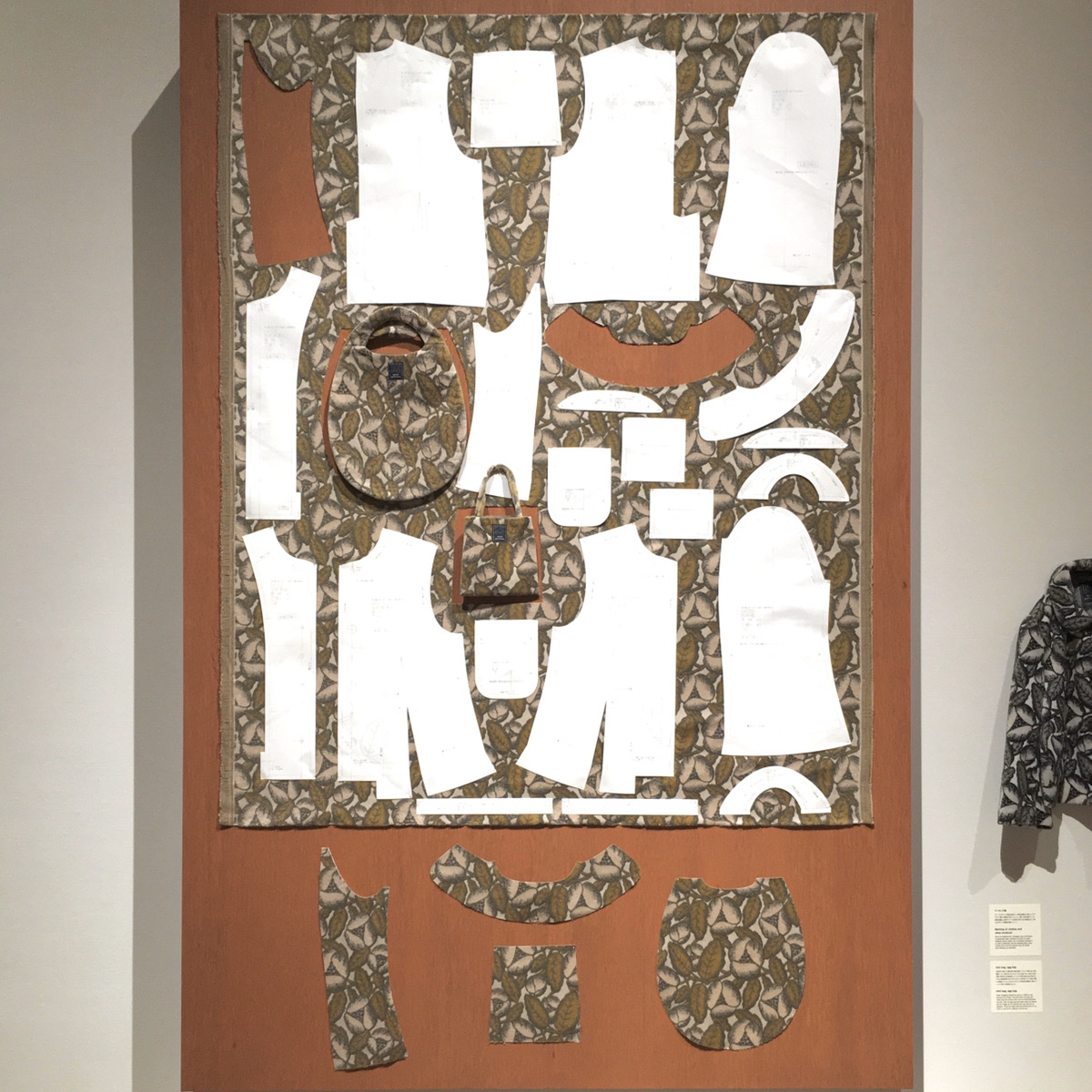

洗濯日和ってこんな空でしょうか。。

ではところで、洗濯機の本質とは。

それはもちろん「キレイに洗ってくれること」ですよね。

でも今のご時世、忙しい中あらゆる洗濯物を、短い時間で水を無駄遣いせず、キレイに清潔に洗い上げ、部屋干ししても臭わず、家事分担もでき、メンテナンスも忘れず、インテリアとしてもかっこよく、もちろんコスパも求められる洗濯という家事のことを考えると、「キレイに洗います!」だけでは売れ残ってしまいますよね。

だからここで、「こんな機能もついていて、もちろんキレイに洗える洗濯機です」というアピールポイントが生まれるのです。

さてここでブランディングの目線です。

あれ?洗濯機のブランドってなんだろうか?と思いませんか。

本質を伝えるのがブランディングだとすると、洗濯の本質を伝えれば洗濯機のブランディングになるのか?といえば、それはなりませんよね。

日本の大手家電メーカーや海外メーカー、最近ではプロダクトメーカーや生活用品などの会社も家電をつくっています。

でもアピールされてる便利機能は、よく見たらA社もB社も一緒。

ではどんなところが違うのか。製品ではなくメーカーの違い。

その「違い」がブランド、という認識でしょうか。

丁寧に言えば、メーカーの製品にも複数のブランドがあったりしますが、製品によっては、メーカー=ブランドであったりもします。

ではブランディングをもしするならば、どんなふうになるでしょうか。

たとえば、「共働き等の忙しい家庭をサポートするための家電事業」だったり、

たとえば、「家電をインテリアにするデザイン家電メーカー」や、「もっとプロ仕様の高性能でタフな電化製品」など、いろいろ特色が出てきます。

これらが同様の機能で製品を売り出したとき、私たちはこのメーカーの考え方で見分けていきますよね。

ようやく出ました。

このメーカー(つくり手、売り手など)の『考え方』。

これがブランドの基礎なのではないでしょうか。

そして、この考え方というのは、流行によって変わるものではなく、経営理念であったり、社風や人柄といったものに近い、「アイデンティティ」と私たちが呼んでいるものの1つであると思っています。

それをブランディングのうえでは、正しく伝える「本質」とも言います。

洗濯機の話、いかがでしたか?

私じつはちょっとした洗濯機マニアみたいなもので…。

まだまだ洗濯機の話をしようと思えばできますが、それはまた別の機会に。

次回は、ブランドを決めるのは何か?という所を考えてみます。

2020年1月28日 | スタッフ:安武, 広告として成功するブランディング