ロゴ制作をご検討中の方へ

こんにちは。ディレクター 草場です。

コロナ禍で外出も難しいご時世。

リモートやオンライン開催なども浸透し、「その場に行く」ことの意味を考え直すきっかけにもなりました。

例えばアーティストの曲はどこでも聴くことができますが、ライブで味わえる空気感や盛り上がりはまた別物ですよね。

今年は一度もライブに行けていないので、本当に寂しいです。

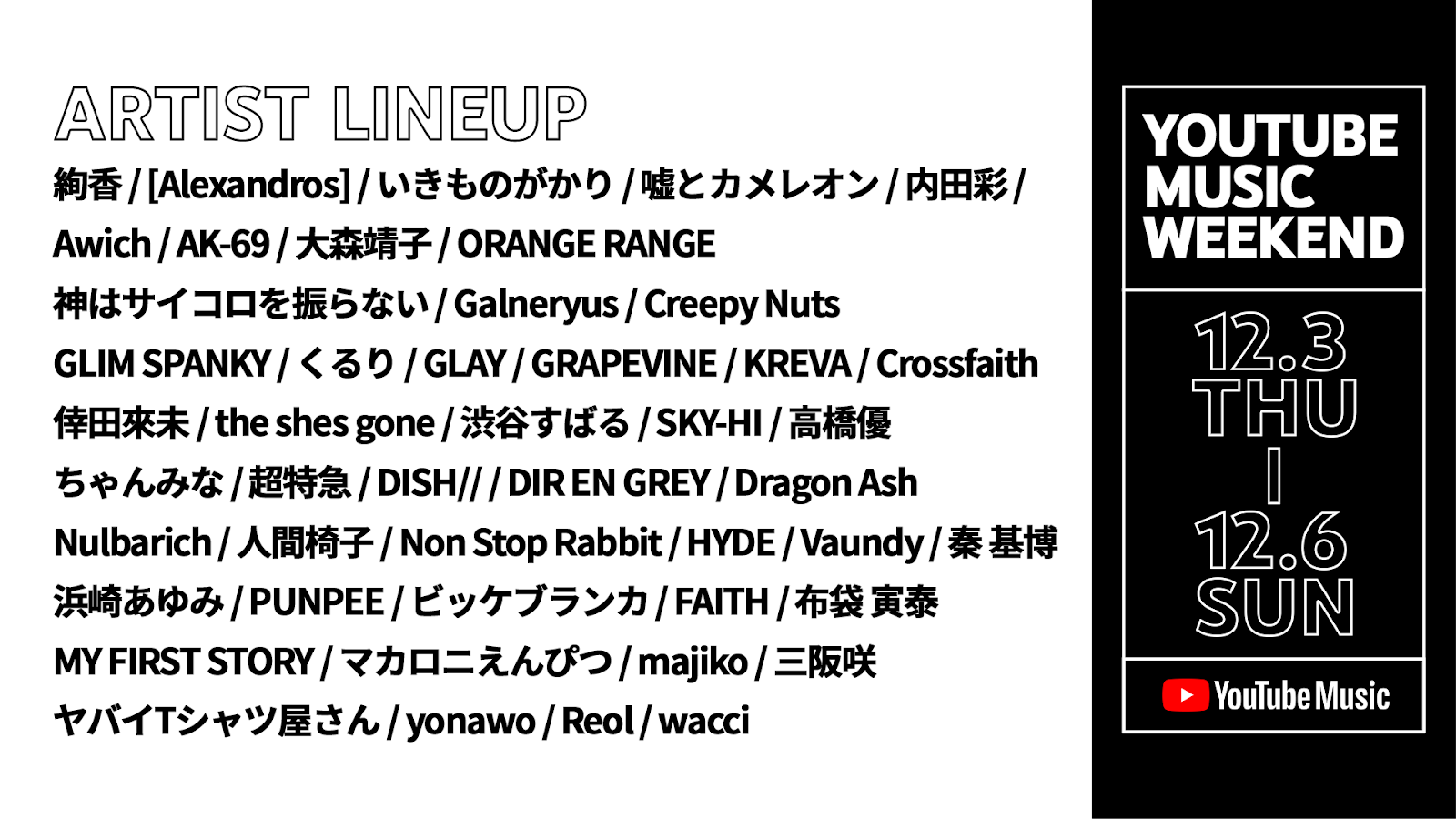

そんな中、YOUTUBEが「YouTube Music Weekend」の開催を決定しました。

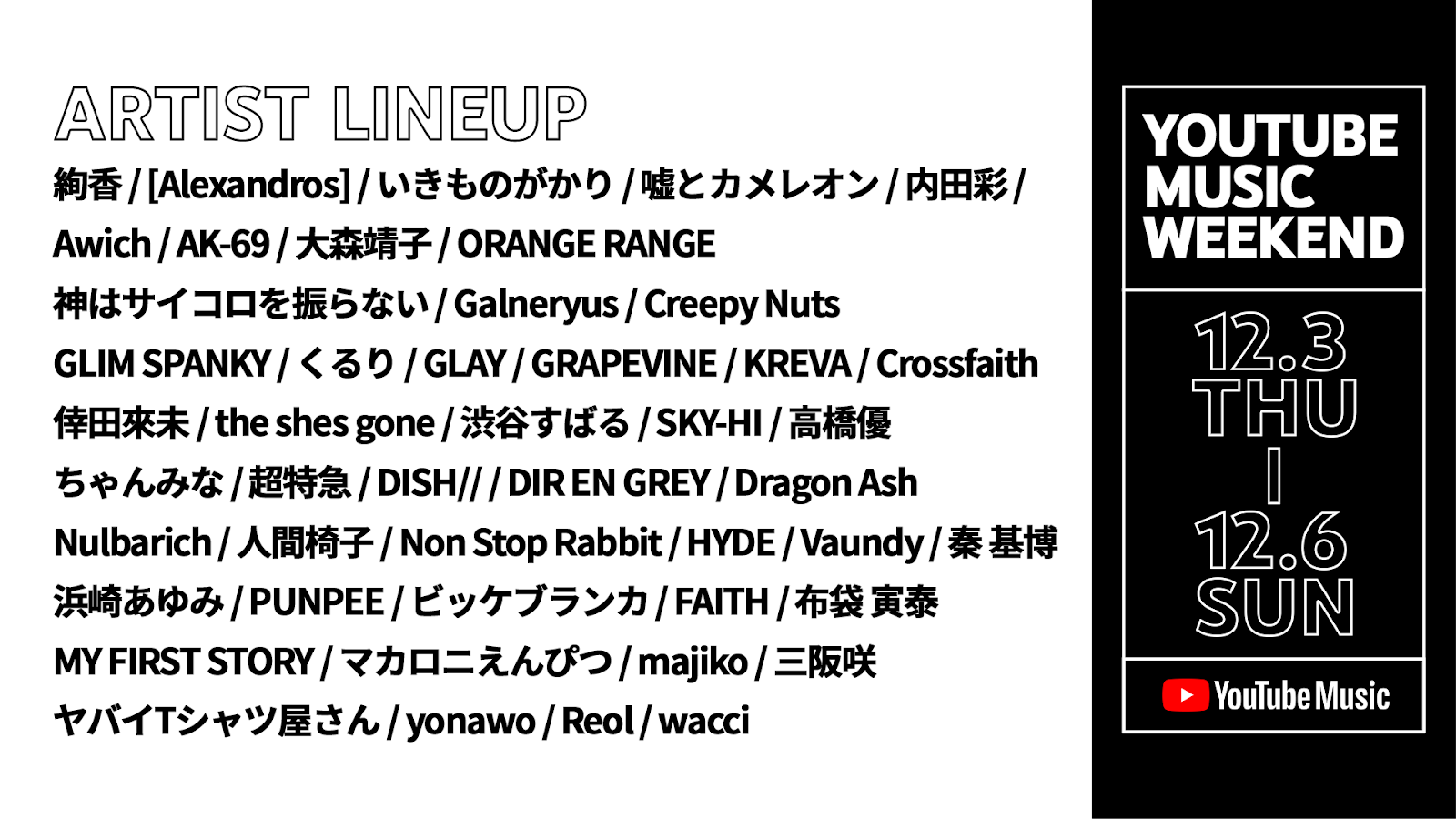

YouTube Music Weekend

12月3日(木)〜6日(日)の4日間、アーティストのコンサート映像を楽しめるプログラム

「YouTube Music Weekend」を実施します。

本プログラムは、人気の国内アーティストと音楽レーベルの協力のもと、合計47組のアーティストが参加し、それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルでコンサート映像などのコンテンツを毎日プレミア公開します。

(日本版 YouTube 公式ブログより引用)

我慢の3週間ということで、また外出しづらい日々を送られている方も多いかもしれません。

週末は家で、ライブをはしごする気分を味わっても良いかもしれませんね。

12月3日(木)〜6日(日)の4日間、アーティストのコンサート映像を楽しめるプログラム

「YouTube Music Weekend」を実施します。

本プログラムは、人気の国内アーティストと音楽レーベルの協力のもと、合計47組のアーティストが参加し、それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルでコンサート映像などのコンテンツを毎日プレミア公開します。

(日本版 YouTube 公式ブログより引用)

我慢の3週間ということで、また外出しづらい日々を送られている方も多いかもしれません。

週末は家で、ライブをはしごする気分を味わっても良いかもしれませんね。

参考

https://youtube-jp.googleblog.com/2020/11/youtube-music-weekend.htmlみなさんはじめまして!

今年から入社しました、グラフィックデザイナーの西村です。

印刷物やwebサイトなど、幅広くデザインを担当しています。

ついに私もブログをスタートするということで、「日常にあるデザイン」をテーマにみなさんと一緒に考え、デザインが身近な存在であることをお伝えしていきます。

参考

https://youtube-jp.googleblog.com/2020/11/youtube-music-weekend.htmlみなさんはじめまして!

今年から入社しました、グラフィックデザイナーの西村です。

印刷物やwebサイトなど、幅広くデザインを担当しています。

ついに私もブログをスタートするということで、「日常にあるデザイン」をテーマにみなさんと一緒に考え、デザインが身近な存在であることをお伝えしていきます。

信号機

今回はみなさんもよく目にしている「信号機」に着目します。(ここでは交通信号機を信号機と呼ぶことにします)

日頃は無意識に見ているものですが、ここにもデザインがあります。

信号機を改めて調べると、”道路における交通の安全の確保、もしくは交通の流れを円滑にするために、進行許可・停止指示などの信号を示す装置”、というものでした。

そりゃそうだろうという結果ですが、ここで重要なのは、”交通の安全を確保し、円滑にする”、という目的があることです。

もしみなさんが、この目的を果たすための装置を一から作るとすればどうされるでしょう。

見た目やサイズだけでなく、時間帯や天候など様々な状況も存在するので意外に難しいかもしれません。

けっこう問題山積みです。

しかし、信号機は様々な問題をデザインによってひとつずつ解決されています。

今回はみなさんもよく目にしている「信号機」に着目します。(ここでは交通信号機を信号機と呼ぶことにします)

日頃は無意識に見ているものですが、ここにもデザインがあります。

信号機を改めて調べると、”道路における交通の安全の確保、もしくは交通の流れを円滑にするために、進行許可・停止指示などの信号を示す装置”、というものでした。

そりゃそうだろうという結果ですが、ここで重要なのは、”交通の安全を確保し、円滑にする”、という目的があることです。

もしみなさんが、この目的を果たすための装置を一から作るとすればどうされるでしょう。

見た目やサイズだけでなく、時間帯や天候など様々な状況も存在するので意外に難しいかもしれません。

けっこう問題山積みです。

しかし、信号機は様々な問題をデザインによってひとつずつ解決されています。

デザインによる解決方法

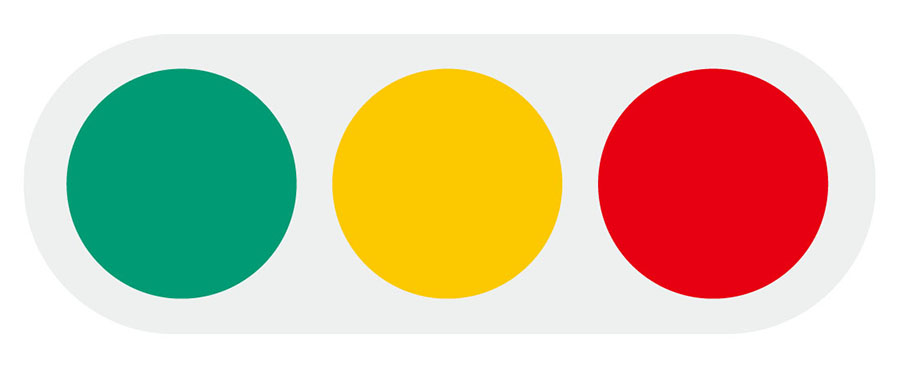

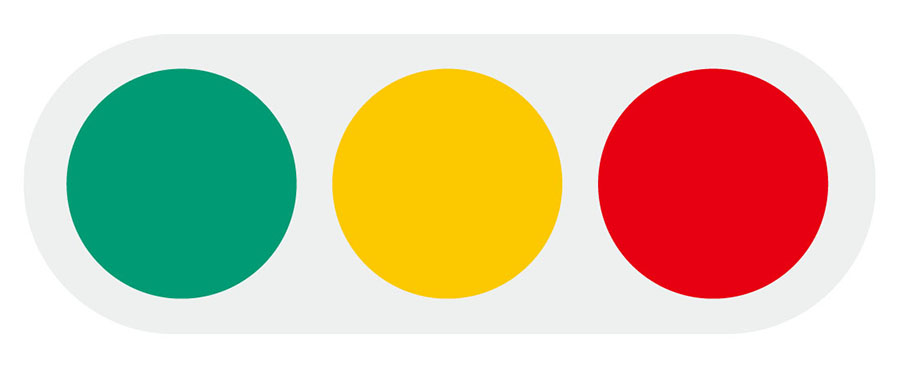

・ライトは何色にするか

安全を確保するには、パッと見てすぐに分かる色がいいですよね。

最も重要な”止まれ”が赤色なのは、光の波長が長いので強く見やすいためです。

”進行できる”ときはその対局である緑色、その中間に位置するため黄色が選ばれています。(色の理由は他にもあるようです、、)

決して好みの色だからではなく、選んだ理由があります。

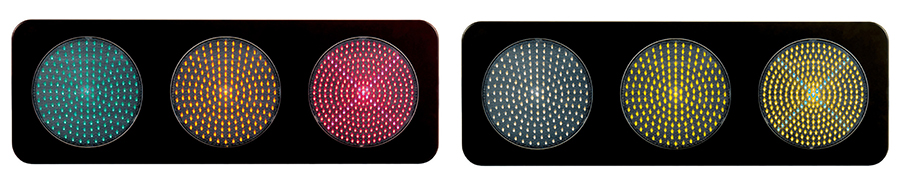

・色の順番はどうするか

世界初の信号機はイギリスのロンドンに誕生したそうですが、日本も同じように車は右ハンドルですよね。

そうです、ドライバーの位置から重要な色を見やすくするために赤色が右にあります。

たまたま右にある訳ではありません。

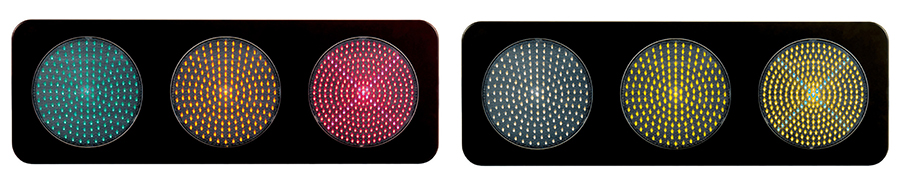

・色の判別が難しい人にはどうするか

どんな人にも見やすい色にしなければなりません。

色覚障害をもつ方にとっては黄色と赤色の区別は難しく、とっさの判断が必要な状況では大問題です。

しかしこれにも2011年に発表された学民共同によるデザインがあります。

特徴は赤色灯に特殊な×印のLED発光体を配列している点で、100m離れると健常者には×が見えず、色覚障害の方にだけ×が見えるという「必要な情報が必要な人にだけ届く」ものだそうです。

こちらはユニバーサルデザインとして2011年グッドデザイン賞を受賞されています。

参考サイト:https://www.g-mark.org/award/describe/37952

・ライトは何色にするか

安全を確保するには、パッと見てすぐに分かる色がいいですよね。

最も重要な”止まれ”が赤色なのは、光の波長が長いので強く見やすいためです。

”進行できる”ときはその対局である緑色、その中間に位置するため黄色が選ばれています。(色の理由は他にもあるようです、、)

決して好みの色だからではなく、選んだ理由があります。

・色の順番はどうするか

世界初の信号機はイギリスのロンドンに誕生したそうですが、日本も同じように車は右ハンドルですよね。

そうです、ドライバーの位置から重要な色を見やすくするために赤色が右にあります。

たまたま右にある訳ではありません。

・色の判別が難しい人にはどうするか

どんな人にも見やすい色にしなければなりません。

色覚障害をもつ方にとっては黄色と赤色の区別は難しく、とっさの判断が必要な状況では大問題です。

しかしこれにも2011年に発表された学民共同によるデザインがあります。

特徴は赤色灯に特殊な×印のLED発光体を配列している点で、100m離れると健常者には×が見えず、色覚障害の方にだけ×が見えるという「必要な情報が必要な人にだけ届く」ものだそうです。

こちらはユニバーサルデザインとして2011年グッドデザイン賞を受賞されています。

参考サイト:https://www.g-mark.org/award/describe/37952

その他にも多くの問題がデザインによって解決されています。

もはや交通信号機はデザインによって成り立っていると言えますよね。

その他にも多くの問題がデザインによって解決されています。

もはや交通信号機はデザインによって成り立っていると言えますよね。

デザイン=手段

ここまで読まれた方の中には、それってデザインなの?と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これこそがデザインです。

交通信号機には”交通の安全を確保し、円滑にする”という目的があり、それを果たすためにあらゆる情報を整理し、

問題を抽出し、解決のアイディアを生み出し、試行と検証を繰り返し、そして最終的に交通信号機というカタチにされています。

つまり、デザインとは目的を果たすための手段であるということです。

私たちデザイナーはご要望をいただいたとき、同じようなプロセスで取り組み、最終的に何らかのカタチにしてご提案しています。

そのカタチを視覚的=グラフィックとしてご提案しているのが、私のようなグラフィックデザイナーです。

けっして美しく見た目のいいカタチを作ることがデザイン=目的ではありません。

優れたデザイン=手段により、結果として魅力的に感じられるのだと思います。

道で信号が赤になったとき、目の前の信号機を見て想像してみてください。

何気ない身近なところにもデザインが溢れています。

次回もみなさんと一緒に「日常にあるデザイン」について考えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

参考

交通信号機 – Wikipedia

車なんでも質問箱 | JAFこんにちは、デザイナーの大津です。

すっかり秋めいて肌寒くなってきました。

気温差から風邪が流行っているようですので、みなさまもお気をつけくださいね。

今年はコロナもあるので、インフルエンザの予防接種をしておきたいのですが、

1ヶ月以上先の日程を予約をするか、朝から並ばないと打ってもらえなさそうと聞きました。

なかなかに大変な世の中ですね。。

睡眠と食事をしっかりとって、体調を整えて業務に励みたいと思います。

さて、8月にWEBサイトをリニューアルしまして、

ブランディングの中でも弊社が重要視している「ロゴ」のオーダーを

沢山ご依頼いただいております。ありがとうございます!

弊社はロゴ・VIを作ることに関してプロですので、勿論お任せいただきたいのですが、

作った後の「ロゴの活用」については、お客様の方で行われることが多いです。

ロゴをお持ちのみなさま、ロゴという資産を上手くご活用いただけていますでしょうか?

ロゴを作ったは良いものの、

どのように活用するものなのか、アイディアがない。。

専門知識がないので、上手に使えているのかがわからない。。

年月が経ったけど、イマイチ効果があるのかわからない。。

どのような点に気をつけて運用すればよいのか。。

そんなお悩みがありましたら、弊社にご相談ください!

…と売りに走ってしまいそうですが(笑)、

せっかくですので、ロゴやVIの活用について、何回かに渡り記事を書こうと思います。

このブログでロゴ活用のヒントを見つけていただければと思います。

(ためになる情報を発信しないとですね!)

今回は導入編ですが、次回更新から実例も交えて活用術をご紹介していきたいと思います!こんにちは!

アシスタントディレクターの小倉です。

9月も後半に入り、ようやく秋の空気になってきましたね。

これまでのような生活はなかなかできないですが、

徐々に気を付けながら外出や外食もするような生活に変わってきました。

9月は夏季休暇があり、箱根でホテルステイを楽しんできたのですが、近くの美術館にだけ足をのばしてきました。かなり久しぶりな美術館です…!

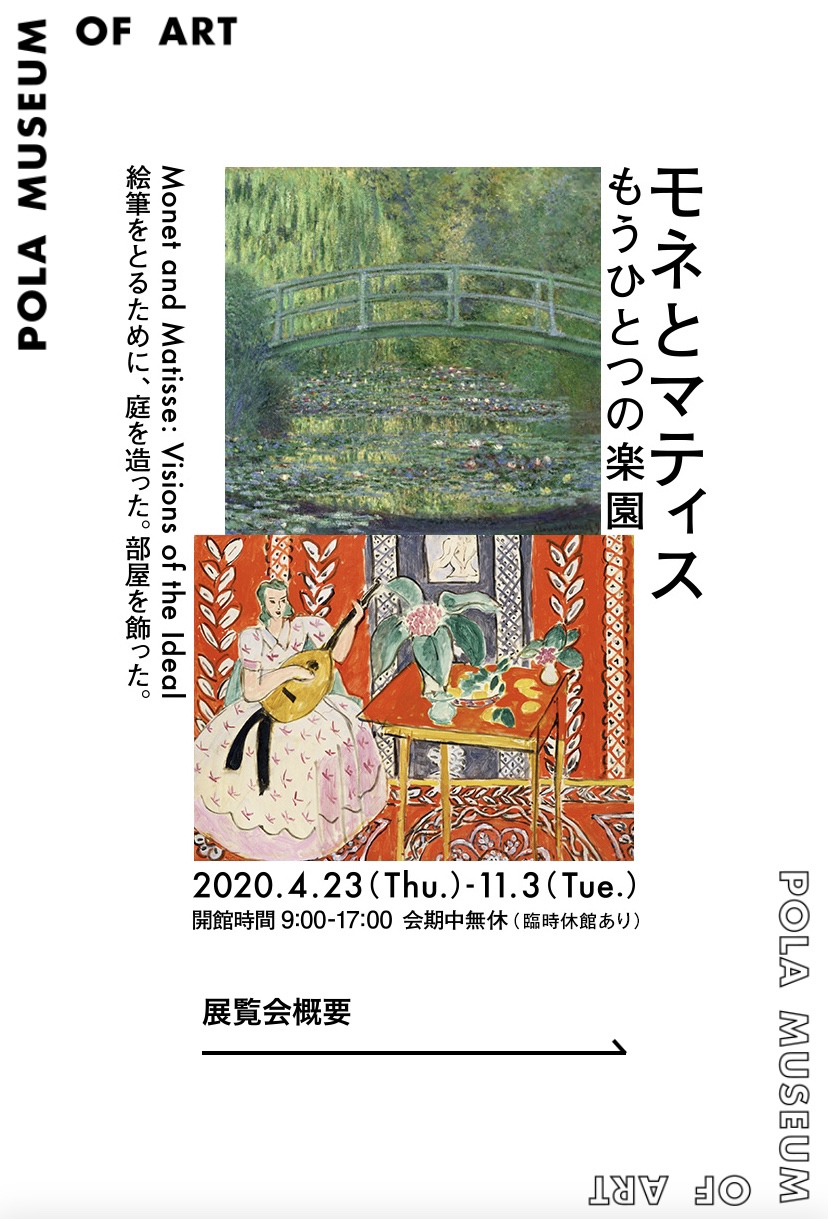

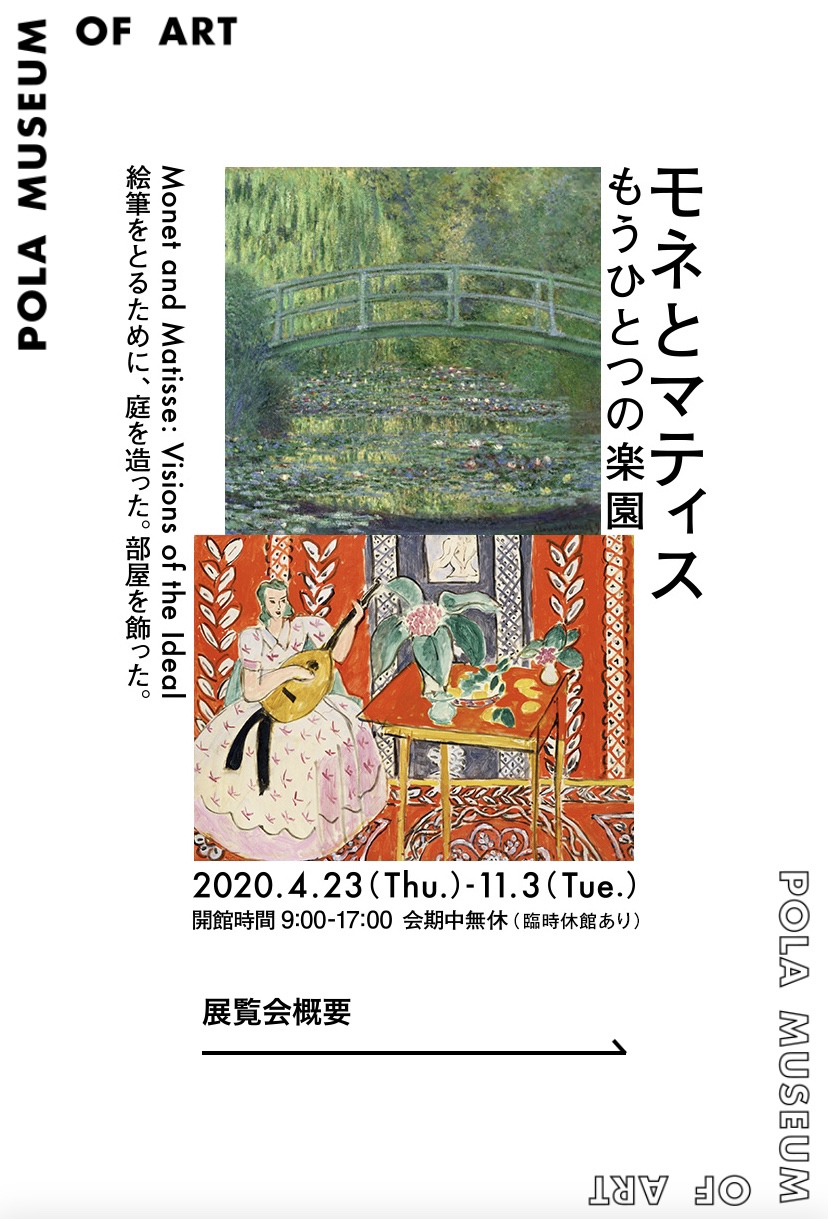

モネとマティス もうひとつの楽園

印象派のモネとフォーヴィスムのマティスの共通する点は、

絵画を制作するうえで理想とする環境(楽園)を現実世界につくりあげ制作をしていたことだそうです。

モネは自宅の庭で植物などを育て、池を作り理想の庭を造り上げました。

また、マティスは室内を自身のコレクションでもあるテキスタイルや調度品を組み合わせて舞台のように飾り制作をしていました。

そして近代化の進む都市から離れ、各々の楽園を造り上げたという点もまた共通点のようです。

画風の異なる二人の画家の共通点に着目した企画展、非常におもしろかったです。

個人的にマティスの画をきちんと見るのが初めてでした。

鮮やかな色使いがとても印象的で、簡略化された人間や背景の味わい深さにとても魅力を感じました。

(簡略化という表現があっているのか微妙ですが・・)

またモネの作品は、少し離れて全体をみるのと、近くでどんな色を使っているのかみる楽しさがあると思っています。

印象派の作品は全体を見たときに、描かれている風景の温度や空気感が伝わってくるのがおもしろくてとても好きです。

ちなみにモネの造り上げた庭は管理人がいて、モネが描いている期間は蓮の位置を変えないように、などとても気遣って管理されていたそうですよ。

(管理人も作品を造り上げている関係者ですね)

そんな裏話を知ることができるのも美術館ならではですね。

ポーラ美術館の建築も特徴的で自然を散策できる散歩道もあるそうです。

時間がなくお散歩はできなかったので、また是非リベンジしたいと思います。

印象派のモネとフォーヴィスムのマティスの共通する点は、

絵画を制作するうえで理想とする環境(楽園)を現実世界につくりあげ制作をしていたことだそうです。

モネは自宅の庭で植物などを育て、池を作り理想の庭を造り上げました。

また、マティスは室内を自身のコレクションでもあるテキスタイルや調度品を組み合わせて舞台のように飾り制作をしていました。

そして近代化の進む都市から離れ、各々の楽園を造り上げたという点もまた共通点のようです。

画風の異なる二人の画家の共通点に着目した企画展、非常におもしろかったです。

個人的にマティスの画をきちんと見るのが初めてでした。

鮮やかな色使いがとても印象的で、簡略化された人間や背景の味わい深さにとても魅力を感じました。

(簡略化という表現があっているのか微妙ですが・・)

またモネの作品は、少し離れて全体をみるのと、近くでどんな色を使っているのかみる楽しさがあると思っています。

印象派の作品は全体を見たときに、描かれている風景の温度や空気感が伝わってくるのがおもしろくてとても好きです。

ちなみにモネの造り上げた庭は管理人がいて、モネが描いている期間は蓮の位置を変えないように、などとても気遣って管理されていたそうですよ。

(管理人も作品を造り上げている関係者ですね)

そんな裏話を知ることができるのも美術館ならではですね。

ポーラ美術館の建築も特徴的で自然を散策できる散歩道もあるそうです。

時間がなくお散歩はできなかったので、また是非リベンジしたいと思います。

ポーラ美術館

モネとマティス もうひとつの楽園

2020/4/23(木)~11/3(火)

会期中無休

https://www.polamuseum.or.jp/sp/monet_matisse/こんにちは。ディレクター 草場です。

なんでもネットで買えてしまうこの時代に、ついつい足を運びたくなるお店を紹介しています。

関東圏でも緊急事態宣言が解除されましたね。

全く元どおりというわけにはいきませんが、気をつけながらも、徐々に外出できる日々に戻るといいですよね。

今回は、気分転換にもなる、新緑の時期にぴったりな場所をご紹介します。

熱海 アカオハーブ&ローズガーデン内にある、COEDA HOUSE(コエダハウス)。

高台にあり、海と空が一望できる、とても気持ちの良いカフェです。

ポーラ美術館

モネとマティス もうひとつの楽園

2020/4/23(木)~11/3(火)

会期中無休

https://www.polamuseum.or.jp/sp/monet_matisse/こんにちは。ディレクター 草場です。

なんでもネットで買えてしまうこの時代に、ついつい足を運びたくなるお店を紹介しています。

関東圏でも緊急事態宣言が解除されましたね。

全く元どおりというわけにはいきませんが、気をつけながらも、徐々に外出できる日々に戻るといいですよね。

今回は、気分転換にもなる、新緑の時期にぴったりな場所をご紹介します。

熱海 アカオハーブ&ローズガーデン内にある、COEDA HOUSE(コエダハウス)。

高台にあり、海と空が一望できる、とても気持ちの良いカフェです。

足を運んでこそ見られる、熱海の海と空

「アカオハーブ&ローズガーデン」とは、熱海の高台に位置する、たくさんのバラやハーブの庭園です。

入園してからの道のりを登っていったところにあるのが「COEDA HOUSE」。

たどり着くまでの道のりはもちろんのこと、「COEDA HOUSE」から見える開けた景色は最高です。

「アカオハーブ&ローズガーデン」とは、熱海の高台に位置する、たくさんのバラやハーブの庭園です。

入園してからの道のりを登っていったところにあるのが「COEDA HOUSE」。

たどり着くまでの道のりはもちろんのこと、「COEDA HOUSE」から見える開けた景色は最高です。

海と空に向けて漕ぐ、ブランコもあります。

海と空に向けて漕ぐ、ブランコもあります。

木の下に人々が集う COEDA HOUSE

「COEDA HOUSE」というのは、「集める」という意味を持つ“CO”と小さな枝(EDA)が集まって大きな木を表現していることから名づけられたそうです。

さらに、“COEDA” には「木の下に人々が集う」という意味も。

由来通り、たくさんの枝で大きな木が作られているような建物。そしてその下には、私が伺った当時、たくさんのお客さんで賑わっていました。

設計は隈研吾氏。

“小さな枝を組み合わせて大きな木のような建築を作りたいと考え、

外装にはガラスを用い、鏡でつくられた家具とともにローズガーデンに溶け込むようなデザインとした。

ローズガーデンと建築が出会い、自然と共鳴した空間が生まれる”

というコンセプトの元設計されているそうです。

設計は隈研吾氏。

“小さな枝を組み合わせて大きな木のような建築を作りたいと考え、

外装にはガラスを用い、鏡でつくられた家具とともにローズガーデンに溶け込むようなデザインとした。

ローズガーデンと建築が出会い、自然と共鳴した空間が生まれる”

というコンセプトの元設計されているそうです。

立地の素晴らしさと、お店のコンセプト、空間の気持ち良さが揃った、とてもお勧めの場所です。

状況が落ち着いてきて、機会がありましたら、是非訪れてみてくださいね!

参考 http://www.garden-akao.com/index.php

立地の素晴らしさと、お店のコンセプト、空間の気持ち良さが揃った、とてもお勧めの場所です。

状況が落ち着いてきて、機会がありましたら、是非訪れてみてくださいね!

参考 http://www.garden-akao.com/index.php

12月3日(木)〜6日(日)の4日間、アーティストのコンサート映像を楽しめるプログラム

「YouTube Music Weekend」を実施します。

本プログラムは、人気の国内アーティストと音楽レーベルの協力のもと、合計47組のアーティストが参加し、それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルでコンサート映像などのコンテンツを毎日プレミア公開します。

(日本版 YouTube 公式ブログより引用)

我慢の3週間ということで、また外出しづらい日々を送られている方も多いかもしれません。

週末は家で、ライブをはしごする気分を味わっても良いかもしれませんね。

12月3日(木)〜6日(日)の4日間、アーティストのコンサート映像を楽しめるプログラム

「YouTube Music Weekend」を実施します。

本プログラムは、人気の国内アーティストと音楽レーベルの協力のもと、合計47組のアーティストが参加し、それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルでコンサート映像などのコンテンツを毎日プレミア公開します。

(日本版 YouTube 公式ブログより引用)

我慢の3週間ということで、また外出しづらい日々を送られている方も多いかもしれません。

週末は家で、ライブをはしごする気分を味わっても良いかもしれませんね。

参考

https://youtube-jp.googleblog.com/2020/11/youtube-music-weekend.htmlみなさんはじめまして!

今年から入社しました、グラフィックデザイナーの西村です。

印刷物やwebサイトなど、幅広くデザインを担当しています。

ついに私もブログをスタートするということで、「日常にあるデザイン」をテーマにみなさんと一緒に考え、デザインが身近な存在であることをお伝えしていきます。

参考

https://youtube-jp.googleblog.com/2020/11/youtube-music-weekend.htmlみなさんはじめまして!

今年から入社しました、グラフィックデザイナーの西村です。

印刷物やwebサイトなど、幅広くデザインを担当しています。

ついに私もブログをスタートするということで、「日常にあるデザイン」をテーマにみなさんと一緒に考え、デザインが身近な存在であることをお伝えしていきます。

今回はみなさんもよく目にしている「信号機」に着目します。(ここでは交通信号機を信号機と呼ぶことにします)

日頃は無意識に見ているものですが、ここにもデザインがあります。

信号機を改めて調べると、”道路における交通の安全の確保、もしくは交通の流れを円滑にするために、進行許可・停止指示などの信号を示す装置”、というものでした。

そりゃそうだろうという結果ですが、ここで重要なのは、”交通の安全を確保し、円滑にする”、という目的があることです。

もしみなさんが、この目的を果たすための装置を一から作るとすればどうされるでしょう。

見た目やサイズだけでなく、時間帯や天候など様々な状況も存在するので意外に難しいかもしれません。

けっこう問題山積みです。

しかし、信号機は様々な問題をデザインによってひとつずつ解決されています。

今回はみなさんもよく目にしている「信号機」に着目します。(ここでは交通信号機を信号機と呼ぶことにします)

日頃は無意識に見ているものですが、ここにもデザインがあります。

信号機を改めて調べると、”道路における交通の安全の確保、もしくは交通の流れを円滑にするために、進行許可・停止指示などの信号を示す装置”、というものでした。

そりゃそうだろうという結果ですが、ここで重要なのは、”交通の安全を確保し、円滑にする”、という目的があることです。

もしみなさんが、この目的を果たすための装置を一から作るとすればどうされるでしょう。

見た目やサイズだけでなく、時間帯や天候など様々な状況も存在するので意外に難しいかもしれません。

けっこう問題山積みです。

しかし、信号機は様々な問題をデザインによってひとつずつ解決されています。

・ライトは何色にするか

安全を確保するには、パッと見てすぐに分かる色がいいですよね。

最も重要な”止まれ”が赤色なのは、光の波長が長いので強く見やすいためです。

”進行できる”ときはその対局である緑色、その中間に位置するため黄色が選ばれています。(色の理由は他にもあるようです、、)

決して好みの色だからではなく、選んだ理由があります。

・色の順番はどうするか

世界初の信号機はイギリスのロンドンに誕生したそうですが、日本も同じように車は右ハンドルですよね。

そうです、ドライバーの位置から重要な色を見やすくするために赤色が右にあります。

たまたま右にある訳ではありません。

・色の判別が難しい人にはどうするか

どんな人にも見やすい色にしなければなりません。

色覚障害をもつ方にとっては黄色と赤色の区別は難しく、とっさの判断が必要な状況では大問題です。

しかしこれにも2011年に発表された学民共同によるデザインがあります。

特徴は赤色灯に特殊な×印のLED発光体を配列している点で、100m離れると健常者には×が見えず、色覚障害の方にだけ×が見えるという「必要な情報が必要な人にだけ届く」ものだそうです。

こちらはユニバーサルデザインとして2011年グッドデザイン賞を受賞されています。

参考サイト:https://www.g-mark.org/award/describe/37952

・ライトは何色にするか

安全を確保するには、パッと見てすぐに分かる色がいいですよね。

最も重要な”止まれ”が赤色なのは、光の波長が長いので強く見やすいためです。

”進行できる”ときはその対局である緑色、その中間に位置するため黄色が選ばれています。(色の理由は他にもあるようです、、)

決して好みの色だからではなく、選んだ理由があります。

・色の順番はどうするか

世界初の信号機はイギリスのロンドンに誕生したそうですが、日本も同じように車は右ハンドルですよね。

そうです、ドライバーの位置から重要な色を見やすくするために赤色が右にあります。

たまたま右にある訳ではありません。

・色の判別が難しい人にはどうするか

どんな人にも見やすい色にしなければなりません。

色覚障害をもつ方にとっては黄色と赤色の区別は難しく、とっさの判断が必要な状況では大問題です。

しかしこれにも2011年に発表された学民共同によるデザインがあります。

特徴は赤色灯に特殊な×印のLED発光体を配列している点で、100m離れると健常者には×が見えず、色覚障害の方にだけ×が見えるという「必要な情報が必要な人にだけ届く」ものだそうです。

こちらはユニバーサルデザインとして2011年グッドデザイン賞を受賞されています。

参考サイト:https://www.g-mark.org/award/describe/37952

その他にも多くの問題がデザインによって解決されています。

もはや交通信号機はデザインによって成り立っていると言えますよね。

その他にも多くの問題がデザインによって解決されています。

もはや交通信号機はデザインによって成り立っていると言えますよね。

印象派のモネとフォーヴィスムのマティスの共通する点は、

絵画を制作するうえで理想とする環境(楽園)を現実世界につくりあげ制作をしていたことだそうです。

モネは自宅の庭で植物などを育て、池を作り理想の庭を造り上げました。

また、マティスは室内を自身のコレクションでもあるテキスタイルや調度品を組み合わせて舞台のように飾り制作をしていました。

そして近代化の進む都市から離れ、各々の楽園を造り上げたという点もまた共通点のようです。

画風の異なる二人の画家の共通点に着目した企画展、非常におもしろかったです。

個人的にマティスの画をきちんと見るのが初めてでした。

鮮やかな色使いがとても印象的で、簡略化された人間や背景の味わい深さにとても魅力を感じました。

(簡略化という表現があっているのか微妙ですが・・)

またモネの作品は、少し離れて全体をみるのと、近くでどんな色を使っているのかみる楽しさがあると思っています。

印象派の作品は全体を見たときに、描かれている風景の温度や空気感が伝わってくるのがおもしろくてとても好きです。

ちなみにモネの造り上げた庭は管理人がいて、モネが描いている期間は蓮の位置を変えないように、などとても気遣って管理されていたそうですよ。

(管理人も作品を造り上げている関係者ですね)

そんな裏話を知ることができるのも美術館ならではですね。

ポーラ美術館の建築も特徴的で自然を散策できる散歩道もあるそうです。

時間がなくお散歩はできなかったので、また是非リベンジしたいと思います。

印象派のモネとフォーヴィスムのマティスの共通する点は、

絵画を制作するうえで理想とする環境(楽園)を現実世界につくりあげ制作をしていたことだそうです。

モネは自宅の庭で植物などを育て、池を作り理想の庭を造り上げました。

また、マティスは室内を自身のコレクションでもあるテキスタイルや調度品を組み合わせて舞台のように飾り制作をしていました。

そして近代化の進む都市から離れ、各々の楽園を造り上げたという点もまた共通点のようです。

画風の異なる二人の画家の共通点に着目した企画展、非常におもしろかったです。

個人的にマティスの画をきちんと見るのが初めてでした。

鮮やかな色使いがとても印象的で、簡略化された人間や背景の味わい深さにとても魅力を感じました。

(簡略化という表現があっているのか微妙ですが・・)

またモネの作品は、少し離れて全体をみるのと、近くでどんな色を使っているのかみる楽しさがあると思っています。

印象派の作品は全体を見たときに、描かれている風景の温度や空気感が伝わってくるのがおもしろくてとても好きです。

ちなみにモネの造り上げた庭は管理人がいて、モネが描いている期間は蓮の位置を変えないように、などとても気遣って管理されていたそうですよ。

(管理人も作品を造り上げている関係者ですね)

そんな裏話を知ることができるのも美術館ならではですね。

ポーラ美術館の建築も特徴的で自然を散策できる散歩道もあるそうです。

時間がなくお散歩はできなかったので、また是非リベンジしたいと思います。

ポーラ美術館

モネとマティス もうひとつの楽園

2020/4/23(木)~11/3(火)

会期中無休

https://www.polamuseum.or.jp/sp/monet_matisse/こんにちは。ディレクター 草場です。

なんでもネットで買えてしまうこの時代に、ついつい足を運びたくなるお店を紹介しています。

関東圏でも緊急事態宣言が解除されましたね。

全く元どおりというわけにはいきませんが、気をつけながらも、徐々に外出できる日々に戻るといいですよね。

今回は、気分転換にもなる、新緑の時期にぴったりな場所をご紹介します。

熱海 アカオハーブ&ローズガーデン内にある、COEDA HOUSE(コエダハウス)。

高台にあり、海と空が一望できる、とても気持ちの良いカフェです。

ポーラ美術館

モネとマティス もうひとつの楽園

2020/4/23(木)~11/3(火)

会期中無休

https://www.polamuseum.or.jp/sp/monet_matisse/こんにちは。ディレクター 草場です。

なんでもネットで買えてしまうこの時代に、ついつい足を運びたくなるお店を紹介しています。

関東圏でも緊急事態宣言が解除されましたね。

全く元どおりというわけにはいきませんが、気をつけながらも、徐々に外出できる日々に戻るといいですよね。

今回は、気分転換にもなる、新緑の時期にぴったりな場所をご紹介します。

熱海 アカオハーブ&ローズガーデン内にある、COEDA HOUSE(コエダハウス)。

高台にあり、海と空が一望できる、とても気持ちの良いカフェです。

「アカオハーブ&ローズガーデン」とは、熱海の高台に位置する、たくさんのバラやハーブの庭園です。

入園してからの道のりを登っていったところにあるのが「COEDA HOUSE」。

たどり着くまでの道のりはもちろんのこと、「COEDA HOUSE」から見える開けた景色は最高です。

「アカオハーブ&ローズガーデン」とは、熱海の高台に位置する、たくさんのバラやハーブの庭園です。

入園してからの道のりを登っていったところにあるのが「COEDA HOUSE」。

たどり着くまでの道のりはもちろんのこと、「COEDA HOUSE」から見える開けた景色は最高です。

海と空に向けて漕ぐ、ブランコもあります。

海と空に向けて漕ぐ、ブランコもあります。

設計は隈研吾氏。

“小さな枝を組み合わせて大きな木のような建築を作りたいと考え、

外装にはガラスを用い、鏡でつくられた家具とともにローズガーデンに溶け込むようなデザインとした。

ローズガーデンと建築が出会い、自然と共鳴した空間が生まれる”

というコンセプトの元設計されているそうです。

設計は隈研吾氏。

“小さな枝を組み合わせて大きな木のような建築を作りたいと考え、

外装にはガラスを用い、鏡でつくられた家具とともにローズガーデンに溶け込むようなデザインとした。

ローズガーデンと建築が出会い、自然と共鳴した空間が生まれる”

というコンセプトの元設計されているそうです。

立地の素晴らしさと、お店のコンセプト、空間の気持ち良さが揃った、とてもお勧めの場所です。

状況が落ち着いてきて、機会がありましたら、是非訪れてみてくださいね!

参考 http://www.garden-akao.com/index.php

立地の素晴らしさと、お店のコンセプト、空間の気持ち良さが揃った、とてもお勧めの場所です。

状況が落ち着いてきて、機会がありましたら、是非訪れてみてくださいね!

参考 http://www.garden-akao.com/index.php