【ブランディングのリアル】ブランド価値を高め、売り上げを伸ばす秘訣とは?セミナーレポート

2025/08/27

ブランディングのリアルvol.3を開催

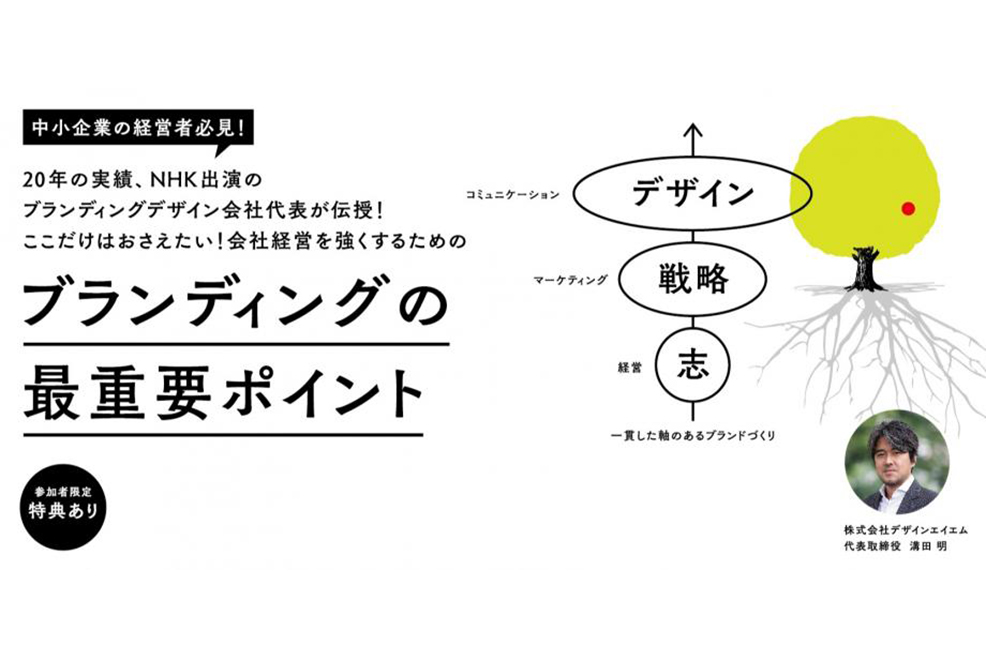

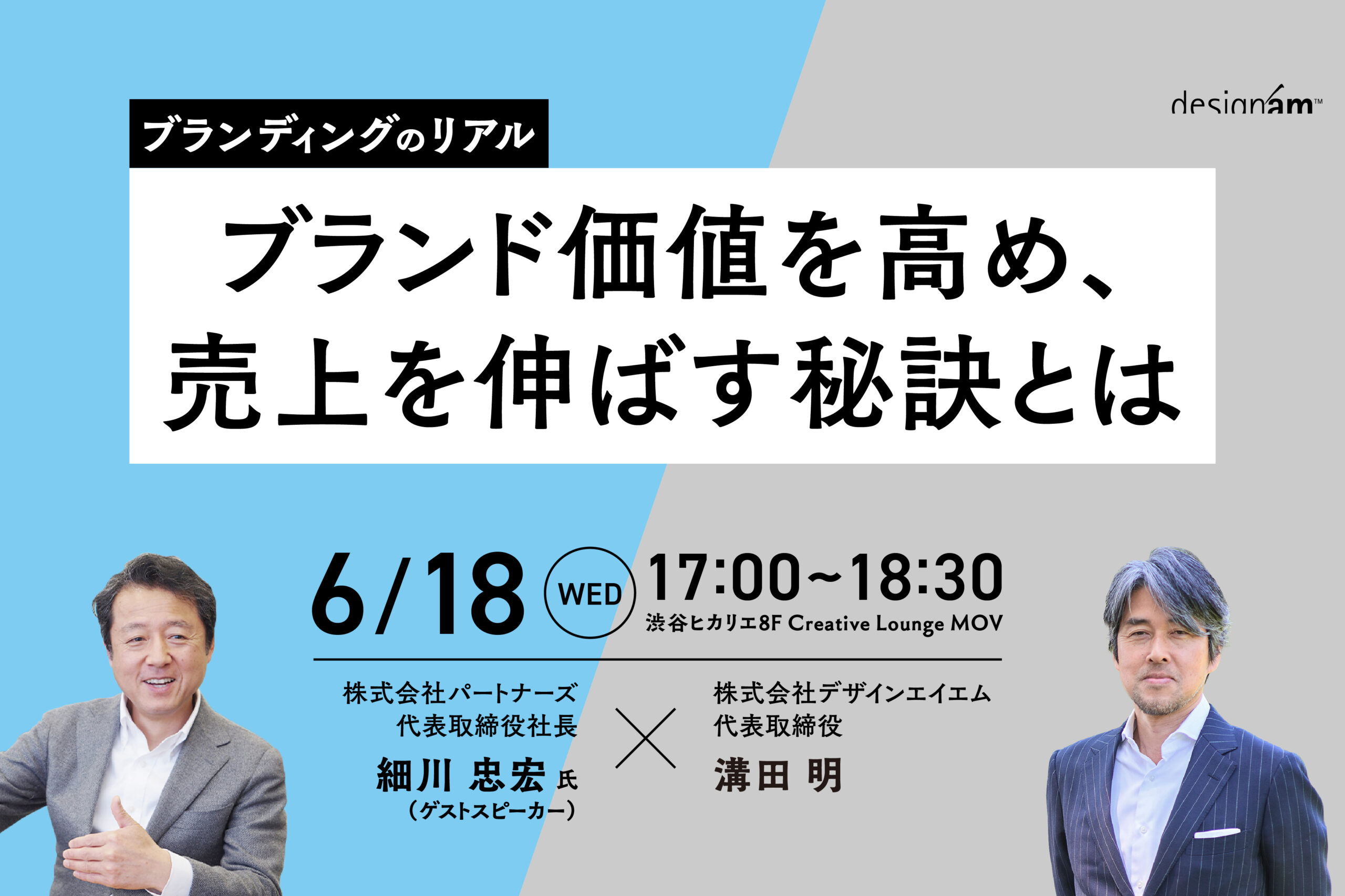

好評を博しているセミナー「ブランディングのリアル」第3回目は、「ブランド価値を高め、売上を伸ばす秘訣とは」というテーマで開催しました。

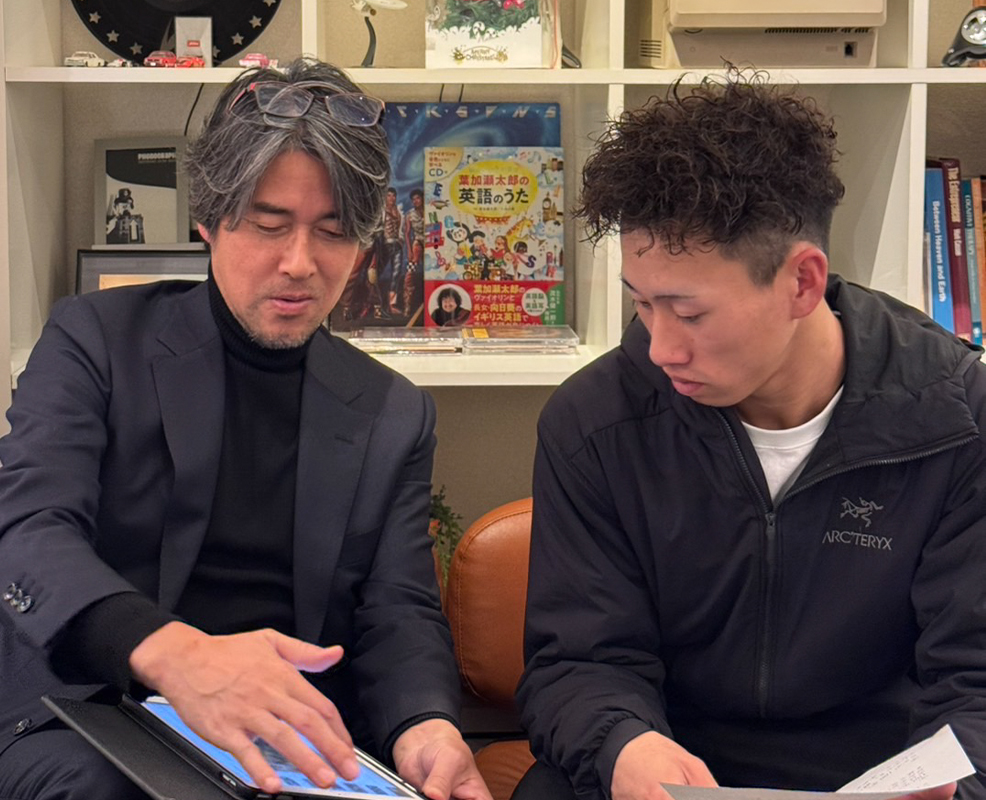

株式会社パートナーズ代表取締役社長の細川忠宏氏をお迎えし、弊社代表・溝田とのトークセッションを行い、約20名の皆様にご参加いただきました。

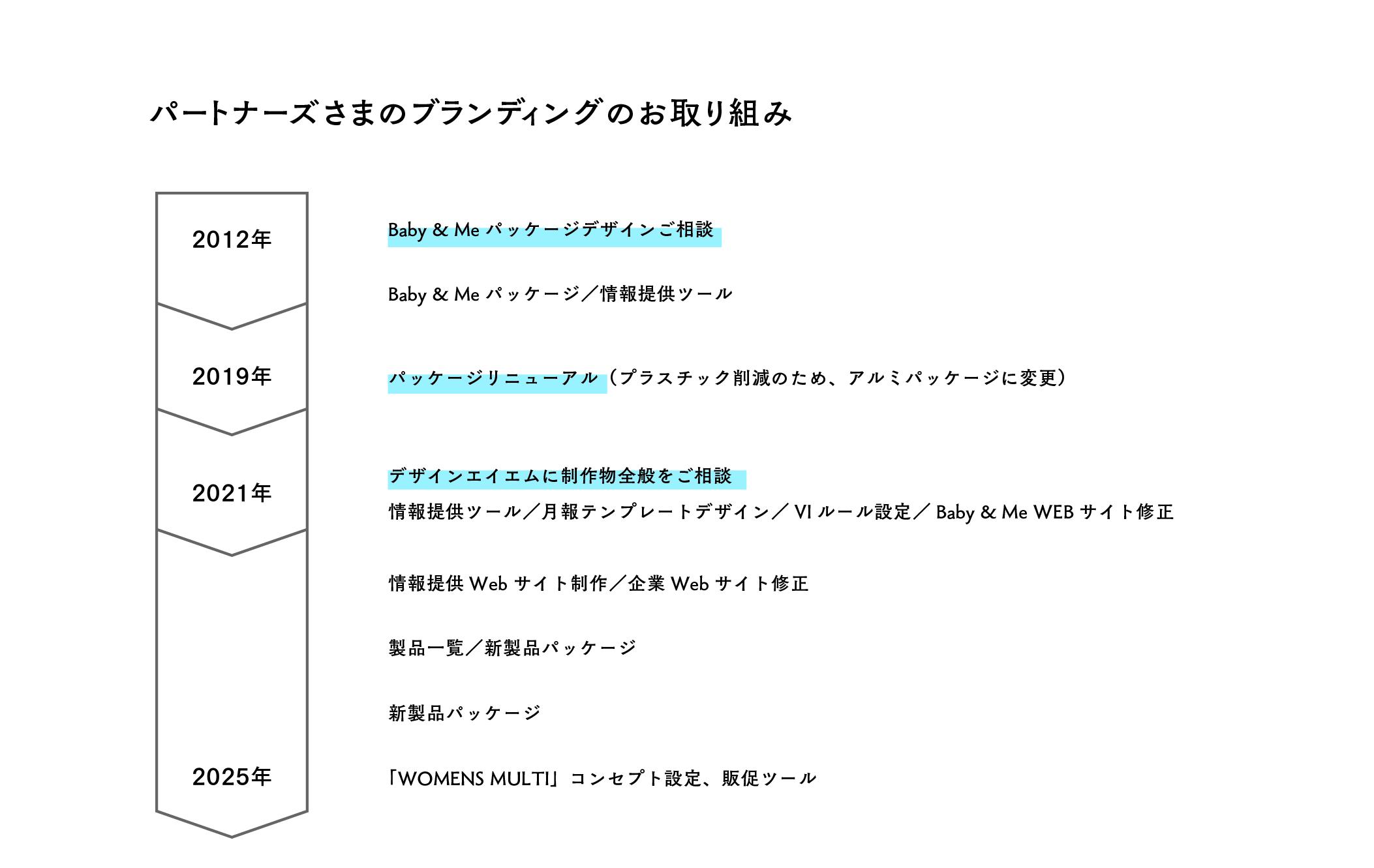

株式会社パートナーズ様は、2012年春のお問い合わせ以来、継続的にご相談いただいているお客様です。

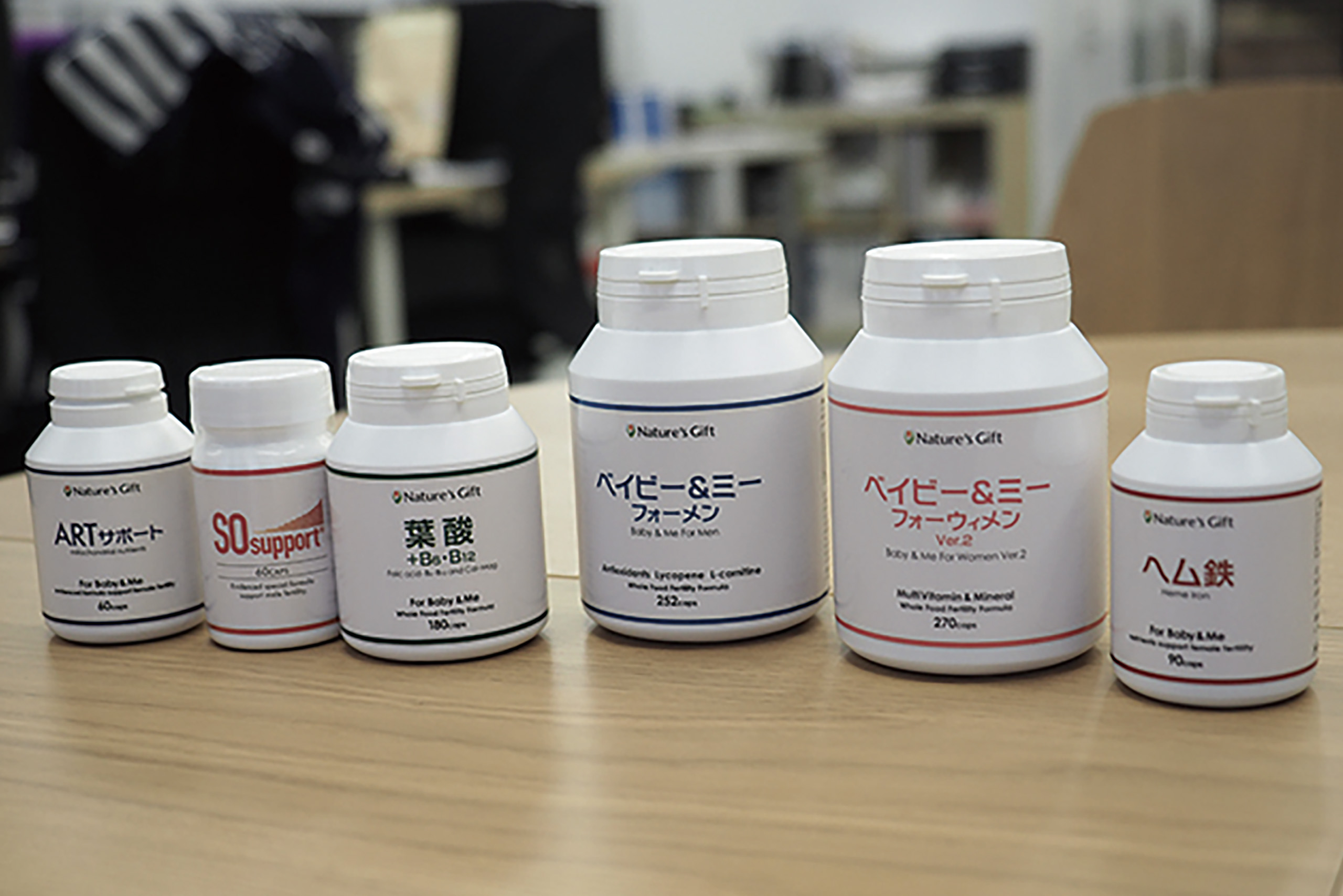

不妊治療クリニックに特化した医療用サプリメント「Baby&Me」のブランディングを中心に、幅広くお手伝いしてきました。

セミナーでは、継続的なブランディングで着実に成果を出されているパートナーズ様に、弊社との取り組み事例をご紹介いただきました。

まず、弊社のブランディングに対する考え方をお話しし、その後、細川氏より株式会社パートナーズ様の事業内容をご紹介いただきました。

パートナーズ様は医療機関向けサプリメントメーカーにとどまらず、情報サイトの運営や精子機能検査の受託を通じて、不妊に悩むカップルを支援されています。納得感の高い治療を提供するため、ドクターとの共同研究にも積極的に取り組まれています。

パートナーズさまとはパッケージデザインや企業ロゴデザイン、Webサイトなど幅広いお取組みを共に行ってきました。

2012年に商品パッケージのデザインを手がけ、2019年にはパッケージをリニューアル。さらに2021年には制作物全般をご依頼いただくに至りました。

開始当初と比較すると、直近の決算では売上が10倍以上に伸長したとのことです。ブランディングによって得られた効果や反響を、リアルに伺うことができました。

2012年 パッケージデザインの依頼に踏み切った理由

以前は製品ごとに特徴を反映したパッケージでしたが、「生殖医療の補助」を根底に据えた統一的なデザインをめざし、ブランド名を「Baby&Me」に変更、ロゴも刷新しました。

パッケージデザインについては、商品ごとに色展開していたところからモノトーンに統一し、情報量を絞ることで堂々とした印象に。

これにより「誰に何をどう伝えるのか」を明確化できたと実感いただきました。

Before

Before

After

After

2019年アルミパッケージに変更

保存性向上をねらい検討を進めましたが、従来のボトルイメージとの乖離が懸念材料に。デザインエイエムと協議を重ねた結果、違和感なく移行し、医療関係者、特に女医の皆様からも好評を博しました。

他に各種販促物の制作にも取り組みました。

13年共に歩んできた中で双方が感じること

パートナーズとしては、「自社で一貫して提供できる独自性」を大切に商品・サービスを展開してきました。一方で制作体制には内部リソースの限界があり、そこでデザインエイエムが伴走型でサポートする意義を改めて確認しました。(細川氏)

しっかりとサポートしていきたいと感じています。そのために、パートナーズ様が組織として目指す姿を深く理解し、共通認識を持つことが重要です。(溝田)

質疑応答では「効果測定の指標」など、ブランディングに関する積極的な質問が飛び交いました。細川氏からは「商品だけでなく、企業の想いや姿勢まで伝えられるようになり、社内外からの評価につながった」というコメントも。

最後に

本事例はあくまで一例に過ぎず、各社の業界やニーズに合わせた表現を検討することが、ブランディングの根幹であると締めくくりました。

最後に参加者の皆様で記念撮影

最後に参加者の皆様で記念撮影

デザインエイエムでは、今後もお客様の生の声を交えたイベントを定期開催予定です。

ホームページにて最新情報を更新しておりますので、ぜひご確認ください。

第15回【伝える】「共感」を得る3つのポイント

2025/07/30

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter7 伝える

Lecture30 「共感」を得る3つのポイント

<POINT>

心をつかむプレゼンには“共感”が欠かせない。話し手が一生懸命語ること、外せないポイントを外さないこと、内容の深さを感じてもらうこと。この3つがポイントだ。

ポイント1 熱を込めて、自分の言葉で語る

最後に、「伝える」ためにポイントとなるのが「共感」です。

プレゼンの中には、会社の会議室で社長や部長を前にして、新企画を提案するもの、競合他社に交じってコンペスタイルで自社の案を発表するもの、社外メディアに対して新商品やサービスを発表する場合など、いろんなタイプがあります。

多くの場数を踏んだプレゼンの達人たちは、つい聞き惚れてしまうほど上手に話を展開し、最後まで飽きさせずに自分の持ち時間を終えます。

彼らのすばらしいプレゼンを聞くにつけ、「うまく話さなければ」「1回くらいウケなければ」「自信があるように見せなければ」と思いがちですが、仕事につなげるプレゼンは、そこまでのスキルはいりません。

大切なのは、まっすぐに相手の目を見て、自分の言葉で、一生懸命話すこと。それだけです。

カンペを読み上げるのではなく、きちんと前を向いて、聴衆の目を見て話す。そうすることで、本心から言葉を発している印象が強まります。あとは、オリジナルの魅力で勝負すればいい。立て板に水のような流暢さは必要ありません。

ぎくしゃくしようが、言葉に詰まろうがかまわない。慣れない場所で無理して笑いをとりにいくこともない。

ソツのない、言葉巧みな話し方よりも自分ならではのアイデアや考えを述べていくだけで十分です。

むしろ、ちょっとぎこちないくらいのほうが共感を呼んだり、応援されたり、愛されたりもします。

的確な内容だけでなく、真摯な姿勢が相手の心を打つんですね。

他にも、お客様に伝える時に難しい業界用語や横文字をなるべく使わず自分の言葉で伝えること、

相手の表情を見ながら伝えることも大切だと思います。

第14回【伝える】信用を勝ち取るセルフ・ブランディング術

2025/07/16

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter7 伝える

Lecture28 信用を勝ち取るセルフ・ブランディング術

<POINT>

同じセリフでも言う人によって聞こえ方が変わる。発言が説得力を持つのは、言動や態度がブレないときだ。セルフ・ブランディングで“一貫性”という武器を身につけよう。

『人は見た目が9割』という話をご存じの方も多いでしょう。

これは、アルバート・メラビアンというアメリカの心理学者の実験に由来する“メラビアンの法則”をわかりやすくアレンジしたもの。ちゃんと本を読むと、9割はちょっと拡大解釈であることがわかるのですが、人が何かを判断する際、ビジュアルが多くのウェイトを占めているのは間違いありません。

「大事なのは内容でしょう!」と言いたくなりますが、ボサボサの頭で、小さい声で、まったく自信のない感じできょろきょろする人にプレゼンされたら、私でもちょっと発注をためらいます。

「この人は大丈夫だろう」「信頼できそうだ」と感じてもらえないと、内容すら見てもらえないのが正直なところなのです。

では、どんなふうにふるまえば、信頼してもらえるのでしょうか。

ばっちりスーツを着て、ソツのないネクタイを締めていればいいのか。それとも、ちょっと親しみやすい感じにするか。クリエイターっぽくオシャレに着崩した格好で臨むか……。

この問題に付随する頭の体操をしてみましょうか。ちょっと極端な例ですが……。

Q.私たちの目の前に、プレゼンテーションをしようとする2人の男性がいます。

年齢も背格好も変わりません。言っていることもほぼ同じ。

「私どもは、常に健康志向で、地球にやさしい会社を目指しています」

1人は、濃紺の麻のジャケットに白のパンツ。清潔感のあるシャツはノーネクタイ。髪は短め。手にはエコバッグ。

もう1人は、濃紺のピンストライプスーツ。髪は長く、後ろで束ねています。そして、はだけられた胸元にはネックレスがキラキラ。先の尖ったエナメルの革靴、鞄はいかにも高級そうなブランドバッグ、そしてタバコをぷかぷか。

この2人、あなたなら、どちらを信用しますか?

五感の中で視覚情報が8〜9割を占めると言います。

よく「第一印象が大事」とも言いますし、見た目で人となりが一番に伝わってしまうので、

伝えたい印象(+自分らしさ)を自分でコントロールできるといいですね。

「ビジネスリーダー必見!ChatGPTで仕事の生産性を劇的UP」Connect&Grow第1回レポート

2025/07/09

5月20日(火)、渋谷ヒカリエ「Creative Lounge MOV 7」にて、弊社主催のセミナー「ビジネスリーダー必見!ChatGPTで仕事の生産性を劇的UP」を開催しました。

このイベントは、新たに立ち上げたクライアントとの「つながり」と「成長」をテーマにした新たな学びと刺激の場「Connect & Grow(コネクト&グロウ)」の第1回目。

和やかな雰囲気の中で、生成AIを活用した業務効率化のヒントを学び合う、濃密なひとときとなりました。

Connect & Grow(コネクト&グロウ)とは?

ともに、ゆるやかに、ひろがっていく未来へ

企業のブランディングやデザインに携わる中で、私たちは感じてきました。

「仕事を超えて、人と人がつながることで生まれる力は、きっともっと大きい」と。

そんな想いから始まったのが新たな学びの場、「Connect & Grow(コネクト&グロウ)」です。

クライアントの皆さま、そしてその先につながる仲間とも、一緒に学び、一緒に考え、一緒に成長できる場でありたいと願っています。

「つながる(Connect)」ことで、視点がひらける。

「成長する(Grow)」ことで、未来がひらける。

その両方が重なりあう場を目指して、半年に一度ほどのペースで、学びと対話の時間をご提供しています。

第1回のテーマは「ChatGPT×生産性向上」

講師には、AIツールの第一人者であり、AIコーチとして多くの関連書籍を手がけるタニケイ(谷口恵子氏)さんをお招きし、多様な業種の参加者が集いました。

生成AIは、ここ1〜2年で一気に注目を集め、日々の業務に取り入れる企業も増えてきていますが、2024年6月時点では、本格的に活用できているのは全体の1〜2割ほどとのこと。

そんな現状をふまえ、「今始めることに価値がある」という前向きなメッセージから、イベントがスタートしました。

前半では、ChatGPTの基本的な機能やモデルの違い、活用時の注意点についての説明がありました。

ChatGPTの中にも複数のモデルやツールがあり、それらを使い分けできることすら知らなかった私は、今後どんなモデルやツールを選んで活用すべきか、見直すよいきっかけになりました。

後半は、ChatGPTにどのような指示(プロンプト)を出せば、より適切な応答が得られるのか、具体的な事例を交えながら学ぶパート。

実際にその場でChatGPTを使用し、操作を試す時間も。

参加いただいたみなさんからも活発な質問が飛び交い、初めて触れる方からも「イメージが持てた」と好評でした。

「できるだけ具体的に、背景情報も伝えるとよい」という点は頭ではわかっていたつもりでしたが、実際にはAIにとってわかりにくい書き方をしていたことに気づかされました。

文章をだらだらと書くのではなく、「目的」と「条件」を分けて、シンプルかつ明確に伝えること。そのコツを知るだけで、応答の質が大きく変わることを実感しました。

参加者の声(一部要約)

「既に業務に取り入れている活用法が知れて参考に」

経験者のリアルな声から、具体的な応用イメージが得られた。

「まったくの初心者でしたが、可能性を感じた」

少しの工夫で、大きな業務改善につながることに驚き。

「帰社後に試したいことが多すぎて…!」

発見の連続で、AI活用への意欲が一気に高まった。

イベントを終えて感じたこと

ご参加いただいた皆さまからは、満足の声や「もっと知りたい」という前向きなご感想を多数いただきました。

私自身も、これまで知らなかった活用法を知り、さらなるAI活用を考えるきっかけとなりました。

「便利そう」で止まっていた関心が、「自分の業務にも取り入れてみたい」に変わっていく──そんな変化が、会場全体にゆるやかに、でも確実に広がっていった実感があります。

AIの話題に限らず、これからもさまざまなテーマで「学ぶ」「語り合う」「つながる」場を続けていけたらと思っています。

ご参加いただいた皆さまと記念の集合写真

ご参加いただいた皆さまと記念の集合写真

次回のConnect & Growについて

今回の反響を受け、第2回は2025年9月ごろ開催予定です。

改めてHPなどで情報のご案内をいたします。ぜひ、お見逃しなく!

弊社からのご案内を受け取りたい方は、メルマガ登録やインスタグラムのフォローをお願いします。

→ インスタグラムはこちら

メールマガジン登録はこちら

【Texted by】

MIZUHO OGURA(director)

第13回【直す】修正はファンを増やすチャンス

2025/07/03

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter6 直す

Lecture26 修正はファンを増やすチャンス

<POINT>

形になったからこそ、より具体的にシミュレーションができる。実際にモノが使われる現場に行って、検証の実験をしてみよう。きっと思わぬ発見があるはずだ。

「リセットする勇気」を持て

「どうもしっくりこないね」。

完成まであと一歩のところで、そんな意見が出てくることはまったくゼロではありません。

自分と相手、互いにモヤモヤしている。そんなときは、白紙に戻してやり直すこともあります。

徐々に軌道を修正するより、根本から見直したほうが早いことが多いのです。

そこまでの作業時間に1週間もかかっていたとしたら、到底受け入れることができないかもしれない。1か月、1年だったりすればもってのほかです。でも、そこまでの作業に1週間かかったからといって、根本に立ち戻ったときに完成までまた1週間かかって、産みの苦しみを味わうのかというと、案外そうではない。そこまでに考えてきた思考のルートやコツがすでにわかっているので、ロゴなどの場合もハマるデザインがすっとできたりします。

とはいえ、やっぱり緊張しますよね。時間は間に合うのか。報酬は作業時間に見合うのか。「前より悪くなった」なんて言われたらどうしよう。いろんな不安が胸をよぎります。そんなときは、ぜひ7Cの「吟味する」に立ち返りましょう。悪くなることなどあり得ません。正しく手をかければ、ちゃんとよくなるはずですから、心配しないでください。

根本的に方向性が違っている場合は90%の完成度のものをツメていくよりも、

一度土台から壊して方向性を修正し、そこから100%までツメる方が早い…

デザインにおいても往々にしてあることですね。

企画書や資料の作成などにも活かせるのではないでしょうか。

第12回【直す】上司やクライアントの修正希望にどう応えるか?

2025/06/18

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter6 直す

Lecture24 上司やクライアントの修正希望にどう応えるか?

<POINT>

なかなか素直に聞けない指示もあるが、つくったモノの最初の受け手となる彼らの言葉には真摯に耳を傾けたいところ。ケース別にベストな修正方法を考えてみよう。

さて、的を射た意見から不意なものまで、数々の指摘を受けたところで、どうするか。

社会人の経験を数年も経ると、我流の仕事術を身につけ、うまくいけば「あの人とはウマが合う」といい、イマイチかみ合わなければ「あの人とは相性が悪い」と言って嫌がります。さらに、こちらにはプライドもありますから、「この良さをわからないなんて、まったく……」という気持ちになって「もう、これでいいったらいいの!」と押し通したくなることも。

しかし、作家にとって編集者が最初の読者であるように、私たちにとっての上司やクライアントはモノを最初に見る受け手。その反応はぜひ参考にするべき、です。だから、まずは自分の気持ちやこだわりは捨て、真摯に提案を受け入れる姿勢で臨みましょう。応じたことで、相手の満足度も高まりますし、そうやって軌道修正したものは、まんざらでもないことが多いのです。一人で考えていたのではわからなかった意見によってますます感性が磨かれていきます。

とはいえ、彼らの希望にすべて従っていればOKかというと、決してそうじゃないのが難しいところ。クオリティを下げる意見が出てきたら、譲らない勇気も必要なのです。

つまり、修正の依頼がきたとき、まず考えるのは応じるべきか、戦うべきか。それが問題なのです。

もちろん、なかには、「そこを変えたら全部変えなきゃダメだ!」というヘビーな修正依頼が入ることもあるでしょう。「徹夜が水の泡!? 絶対いやだ。説得しよう」 なんて気持ちになることもあるかもしれません。でも、ここで「戦う」ことを選ぶのはちょっと違う。戦うのは、あくまでもクオリティを下げないためです。

また、言われてすぐ「でも」「いや、それはちょっと」とすぐに反論しても仕方ないので、まずは7Cの「よく見る」「受け止める」の術を駆使して相手の話をすべて聞くなどの技術が必要なのです。

感情的な思考は、論理的な思考を邪魔することが多いですよね。

まずはクライアントの想いを素直に聞き入れた上で、論理的に取捨選択できると良さそうです。

私も日頃から気をつけたいと思います!

知っておきたい「商標」の基礎知識 ― 弁理士に聞いた5つのQ&A

2025/06/17

企業にとって「商標」は、自社のブランドやサービスを守るための重要な知的財産のひとつです。

とはいえ、具体的にどこまで保護されるのか、どんな場面で注意が必要なのかは、意外と知られていないかもしれません。

先日、弊社では提携先の弁理士事務所「IPP国際特許事務所」さまをお招きし、商標に関する社内勉強会を実施しました。

今回はその内容の一部として、実際にお客さまからいただいたことのある質問とその回答を5つピックアップしてご紹介します。

商標登録を検討している方はもちろん、ブランドや広報に携わる方にも参考にしていただける内容です。

商標権の基本知識はこちらからご覧いただけます。

・商標権取得のすすめ

ご協力

IPP国際特許事務所 所長・弁理士 松下 昌弘さま

これまで多くの中小企業の知財業務に係わり、数々の成功する企業と失敗する企業の実態を目の当たりにしていく。その中で、成功している企業には、ある共通点があることを発見する。知財業務で「勝ち組企業」に変える知財戦略コンサルタント。各種協会、企業、大学でのセミナー講演150回以上。

目次

Q1:企業名の後ろなどについている™と®の違いは何ですか?

Q2:キャッチコピーも商標登録できるのですか?

Q3:取得できるか不確実な商標の登録申請に挑戦するべきでしょうか?

Q4:登録された商標は、どこまで権利の主張ができるのでしょうか?

Q5:他社の登録商標を自社のブログなどで使用するのは問題ないですか?

Q1:企業名の後ろなどについている®(Rマーク)と™(TMマーク)の違いは何ですか?

商標登録の有無の違いです。

・Rマーク(®):Registered(登録済み)を意味しており、すでに特許庁で商標登録が認められたものにのみ付けられます。

・TMマーク(™):Trade Mark(商標)を意味しており、未登録または申請中に関わらずすべての商標につけることができます。

そのため、正式に登録を済ませた製品やサービスには®を、これから登録を目指す段階のものには™を使うのが一般的です。

Q2:キャッチコピーも商標登録できるのですか?

キャッチコピー(ブランドや商品を表す短いフレーズ)も、条件を満たせば商標登録できます。ポイントは、「ほかの会社や商品と区別できるか」という点です。

たとえば、ありふれた言葉ではなく、聞いた人が「この会社のものだ!」とすぐわかるような独自性が必要です。

実際、多くの人が目にする大企業のキャッチコピーなどで登録されることが多いです。

Q3:取得できるか不確実な商標の登録申請に挑戦するべきでしょうか?

登録できるかどうかが確実でない場合でも、実際に事業で使用する予定があるなら、申請してみる価値はあります。

一般名称に近い(識別力)の点で、仮に拒絶されたとしても、他社の申請も同じ理由で拒絶される可能性が高いことが確認できるため、安心して使用することができるためです。

また、「先に似た商標がある」として審査で一度拒絶された場合は、特許庁に対して「うちの商標はここが違う」と主張・反論するチャンスがあるからです。

ただし、最終的に審査官の判断で「類似」とみなされると登録できないリスクもあるため、申請前に類似調査を行い、リスクを理解したうえで挑戦することをおすすめします。

Q4:登録された商標は、どこまで権利の主張ができるのでしょうか?

商標登録が認められると、そのマークや名前を「自社のもの」として独占的に使える範囲が定まります。この範囲は、申請時に「この分野において商標を使います」と指定した商品やサービスのカテゴリ内だけに限定されます。

たとえば、飲食店向けに「○○」という名前で商標登録をした場合、同じ名前で飲食業に関わる商品・サービスを他社が使用した場合に、使用をやめるよう警告することができます。

一方で、同じ「○○」という名前をまったく別の業種(例:ソフトウェア開発)で使っても、登録した「飲食業」の範囲外なので商標権の効力は及びません。

Q5:他社の登録商標を自社のブログなどで使用するのは問題ないですか?

基本的に、他社の登録商標を単なる引用、情報提供目的などで使用する場合は、大きな問題になる可能性は低いです。

一方で、その商標を自分のブランドのように表記したり、普通名称であるかのように使用した場合は、問題になる可能性があります。

そのため、他人の商標を掲載する場合は、商標記号(®、™)や引用符(””)で囲み、商標である点を配慮し、権利者情報(出典)を明示することをおすすめします。

【Texted by】

MIZUHO OGURA(director)

第11回【吟味する】他人の頭になって見直す

2025/06/03

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter5 吟味する

Lecture21 他人の頭になって見直す

<POINT>

1つのことについて考え尽くしたとき、私たちは誰よりも詳しくなっている。そして客観性を失う。時間をおいて、もう一度詳しくなかった頃の自分を取り戻す。

「受ける印象」と「キーワード」の答え合わせをする

目指すものが完成したら、まずはその場から離れましょう。

パソコンで作業していたのなら、席を立って。カフェに行ったり、散歩したり、運動したり、映画を観たり。徹夜続きで疲れているなら、まっすぐベッドへ。時間がないなら、5分でもかまいません。風にあたったり、歩いたりして熱くなった頭を冷やします。あるいは別の仕事をするのも手です。

なぜか?

ここまでにじっくり対象を観察し、多くのアイデアを出し、それについて考えつくしたつくり手は、いわばツウです。もはやマニアといってもいい状態。 何も知らない人の視点からはかけ離れています。

そこで、つくったものと距離をとることで、自分がつくり手であることを一時的に忘れるのです。かけた時間も、こだわりも、愛着もすべて忘れ、ゼロに。

そして、届けたい相手の目線になりきったとき、いろんなことができるようになります。

たとえば、「答え合わせ」もその1つ。

つくったものを改めて見返したときに、自分が意図したキーワードを感じられるかどうか。たとえば、ロゴで自分が意図したものが、ちゃんと伝わっているかどうかをチェックできるのです。

新しい企画やデザインをする時のあるあるですね…!

客観的に考えられるよう、一旦離れて思考を変えてみる試みはとても良いですよね。

可能であれば、内容を全く知らない人に客観的な意見をもらっても良いかもしれません。

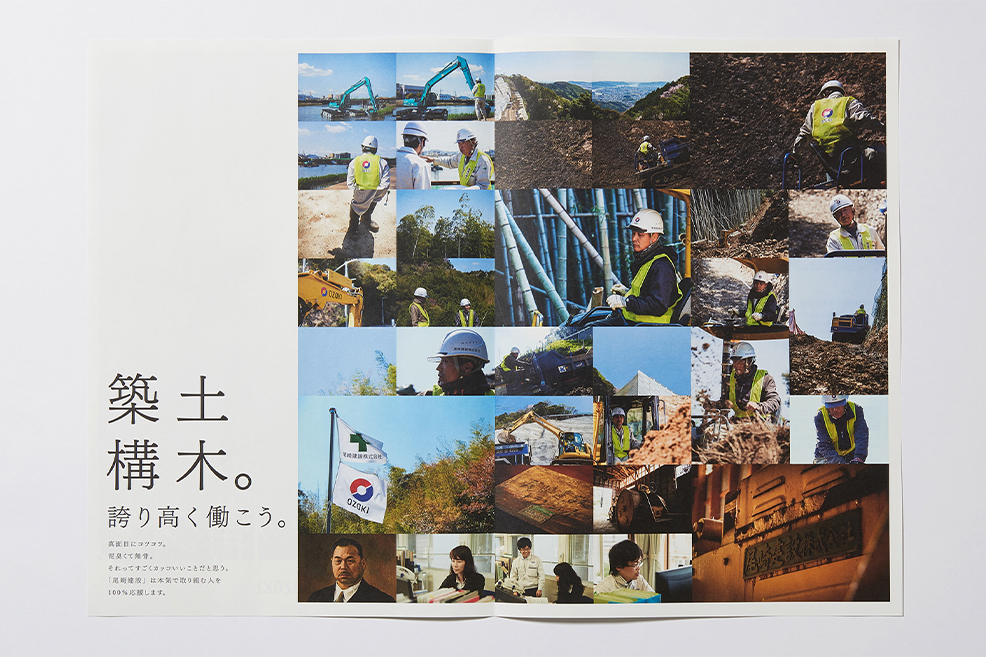

【派手さより、まっすぐさを。地域と歩む企業の映像づくり】 尾崎建設の採用CM制作を通じて見えたもの

2025/05/26

「知ってもらう」ことから始める採用広報

高知県に本社を構える尾崎建設は、戦前から続く建設会社です。地域に根ざしてインフラ整備に携わり、長く信頼を積み重ねてきました。

そんな尾崎建設が、採用活動を見直す中で選んだ手段のひとつが、地元テレビ局で放映する15秒のCM。

「まずは、地域の若い人たちに会社のことを知ってもらいたい」という想いのもと、デザインエイエムはCM制作のパートナーとして関わらせていただきました。

なぜCMという選択だったのか

私たちはこれまで5年以上にわたり、尾崎建設のロゴや名刺、パンフレット、Webサイトなど、さまざまなツールの企画・制作を通じて、企業の「らしさ」を一緒に探ってきました。

CMという新しいアウトプットも、その延長線にあるものです。

採用における最初のハードルである「認知」を、地域に根づいたテレビという媒体を通じて乗り越えられないか。

そんなお話から、今回の取り組みがスタートしました。

伝えたかったのは、100年という時間ではなく、「姿勢」

尾崎建設は100年企業ですが、それを前面に押し出す構成にはしませんでした。

伝えたかったのは、「続けてきた歴史」そのものよりも、続けてこられた理由にある「企業の姿勢」です。

飾らず、まっすぐに地域の仕事に向き合う姿。

私たちは、それを伝えるために、言葉も映像もなるべく等身大で構成することを意識しました。

言葉と映像に込めた工夫

CMのナレーションを担当したのは、尾崎建設の若手社員さんです。

“企業を代表する声”として、どんなトーンがふさわしいかを社内でも検討し、現場の空気を知る社員の声が最も自然に響くという判断に至りました。

語り口は落ち着いていて、抑揚も控えめ。

映像も、派手なカットや演出は用いず、建設現場で働く人たちの姿をありのまま切り取るような構成にしました。

情報量を詰め込むより、「印象に残る空気」を大切にするという考え方です。

継続的な関係性があったからこそ

私たちは、尾崎建設のブランディングに継続的に関わってきたからこそ、この企業の持つ“言葉になりにくい部分”に注目してきました。

たとえば、社員さん同士のやり取りや、現場での表情、使われている道具の所作のひとつひとつ。

それらが企業の文化であり、強みであることを、時間をかけて体感してきました。

今回のCM制作は、そうした積み重ねの中で自然と出てきた言葉や発想を、15秒という短い時間に凝縮するような作業だったと思います。

おわりに

完成したCMは、派手さはありません。

ですが、尾崎建設がどんな姿勢で仕事に向き合っているかを、実直に、そして確かに伝えるものになったと感じています。

映像をつくることは、自分たちの姿勢を見つめ直すことでもあります。

これからも私たちは、企業の中にある「まっすぐさ」を、無理に飾ることなく、正直なかたちで伝えるお手伝いをしていきたいと思います。

→ 制作実績はこちら

→ お客様の声はこちら

【Texted by】

ARISA KUSABA(director)

第10回【吟味する】自分の100点は世間の60点

2025/05/20

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter5 吟味する

Lecture19 自分の100点は世間の60点

<POINT>

テストを受けたとき。提出する前にはもう一度見直すはずだ。モノづくりの工程も同じ。提出前に、もう一度見直して内容を磨くブラッシュアップを始めよう。

ついつい自分に甘い採点をしてしまうのはデザイナーの卵も同様で、「このデザインなら100点取れるでしょう!」と自信満々に出したものをボロボロにけなされる、なんてこともしょっちゅうです。

私も「自分の100点は、世間の60点」、こう自戒する日々です。

というのも、自分ではすばらしい完成度だと思ってしまう。一方で、60点だと思って見直してみると、つくっているときは気づかなかった穴や欠点を発見することもあるのです。

自分の仕事は60点の評価しか受けられないものだと自戒し、現状に満足しないことがとても大切になってきます。

もっと、わかりやすく伝えたい。

もっと楽しくて、もっと感動に満ちたものをつくりたい。

そんなモチベーションを消さずに残すためにも、60点の自戒は役立ちます。もちろん、自分が100点を取るべく全力を出したものを、60点だと思うことはつらく、きびしい。それでも、どうにかして1点でも2点でも多く引き上げていく。CHAPTER5はそんな磨きのステップです。

世の中、本当にいろいろな人がいます。境遇も価値観も考え方も様々です。

デザインエイエムでも、常に複数人の視点から物事を眺め、

俯瞰して考えることがもはや必須となっています。

RECOMMEND 経営者やご担当者におすすめ