ブランディングとはどのような時に有効でしょうか?

2022/02/02

まずブランディングの定義をおさらいしておきましょう。

「ブランディング」とは、ブランドをつくっていくプロセスであり、ブランド価値を高める活動のことを言います。

ブランドに対する共感や信頼などを通じて、顧客の頭の中にある印象を意図した方向へ導き、顧客にとっての付加価値を高めていくよう一つ一つ丁寧にマネジメントしていくことです。

ブランディングについてもっと詳しく知りたい方はこちら →

良い人材を獲得したい、認知を広げたい、売上を伸ばしたい…など、企業の抱えるさまざまな課題に有効です。

当社で実際にブランディング担当したお客さまの事例を元にご説明します。

三重県鈴鹿市にある産業クリーニング会社「マルヨシ」さま。

人材の確保に関するお悩みをお持ちで、お問い合わせをいただきました。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

もともとマルヨシクリーニングという会社名から、街のクリーニング屋さんだと勘違いされることが多くあったそうです。

そこで、ロゴリニューアルにあたり”クリーニング”を取り、社名を「マルヨシ」へ変更し、ロゴを刷新。その後さまざまなツール展開を整え、会社の印象が正しく伝わるように整えていきました。

詳しい実績はこちら →

お客さまインタビューはこちら →

ブランディング後には、以下のような変化があったというお声をいただきました。

- 求人募集をしたところ、以前の5倍の募集が集まった

- 以前にも増して取引先が仕事の内容を見てくれるようになり、設備を良くしてくれた

もともと課題を感じていた人材の悩み以外にも良い結果がもたらされました。

他社との差別化(=ブランディング)により他に埋もれず目に留まるようになり、きちんと理解・知ってもらえる機会ができたからではないでしょうか。

その結果、信頼や安心感が高まり、

「この会社の製品なら安心して購入できる」

「この会社の製品(サービス)を利用したい」

「この会社で働いてみたい」

「取引したい」

「投資したい」

などと思っていただける一助となるのです。

企業が抱える課題や悩みは、デザインを利用することで解決につながると考えています。

近頃では「デザイン経営」というキーワードがあるように経営にデザインを取り入れる動きも活発になっています。

あなたの感じている課題はいかがでしょうか?

ぜひ以下の記事もご覧ください。

中小企業のデザイン経営、はじめの一歩「入り口の考え方」 →

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

WEBサイトを公開したのに、検索で引っかからないのはなぜ?

2021/12/21

制作していたWEBサイトが無事に公開され、インターネットで検索してアクセスしてみよう!と検索結果画面をいくら探しても自分のWEBサイトがない…。

「公開したのになぜ検索にヒットしないのですか?」

これは非常によくいただくご質問です。

お客さまによくよく伺ってみると、自社名で検索すれば、さすがに出てくるだろうと思っていたという方も少なくありません。

しかし、世界中にはすでに多くのWEBサイトが存在しています。

さらには、日々新しいWEBサイトが立ち上がっている中、

検索エンジンがつい先ほど公開されたWEBサイトをすぐに認知することができるでしょうか?

答えは「NO」です。

検索エンジンが新しいWEBサイトを認識するまでには、ある程度の期間が必要です。

期間は確実に定められているわけではなく、数日~数ヶ月かかる場合もあると言われています。

それが、検索エンジンに表示されない期間となります。

では、その期間が過ぎるまで待っていないといけないのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

検索エンジンに自分のサイトを自ら知らせることで、少しでも認知を早めることが可能と言われています。

具体的には、以下のような対応をするとよいと言われています。

・Google Search Consoleへの登録

Googleが提供するツールなので登録することで、Googleの検索エンジンのAIが自分のサイトを巡回してくれるようになります。

・被リンク

外部のWEBサイトからリンクを掲載してもらうことで、見つけてもらいやすくします。

だからといってむやみにリンクを貼ってもらえばよいわけではなく、関連性の低いWEBサイトなどからのリンクはあまり良い影響はありませんのでご注意ください。

なぜGoogleに対してのみ対策しているのか。その理由は、検索エンジンのシェア率からご説明していきます。

| Yahoo! | Bing | |

|---|---|---|

| 77% | 14% | 8% |

日本でよく知られている検索エンジンはGoogle、Yahoo、Bing(世界全体では2位)の3つです。

ご覧のように、Googleが圧倒的なシェアを持つ上に、Yahoo!もGoogleのデータベースを活用しているため、検索結果はGoogleと似ています(厳密には異なります)。

iPhoneもAndroidもデフォルト(初期状態)では、Googleの検索結果を表示していることから、検索結果の上位に表示されるためには、Googleの評価システムに従うことがポイントになります。

ちなみにGoogleとbingでは評価システムも検索結果も大きく異なりますが、二兎を追う者は一兎をも得ず。

よってSEO=Googleの評価システムに従うことが突破口なのです。

上記のように、Googleを押さえておけば効果が大きいとされているためです。

検索エンジンに掲載されるようになったものの、検索順位が低いのが気になる場合は、SEO対策が重要になってきます。

SEO対策については以下の記事でご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。

SEO対策とはなんでしょうか? →

WEB担当者の相談室

初心者のためのブログ始め方講座

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

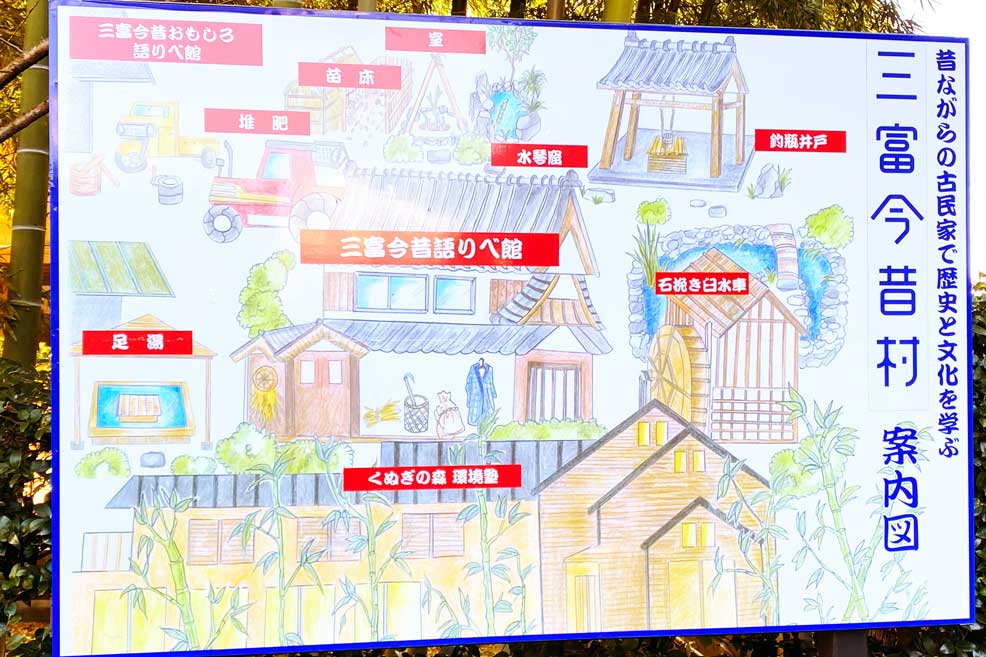

SDGsをもっと身近に!三富今昔村見学レポート

2021/12/14

持続可能な開発目標、SDGs。

みなさんも最近よく耳にすると思います。

世界規模でより良い社会にしていきましょうと銘打った17の目標…というのはなんとなく知っていても、具体的にどういうことをしていけば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

デザインエイエムでは、社内のSDGsへの意識を高めていこうと、SDGs17の目標すべてを達成している!という石坂産業株式会社の三富今昔村に社会科見学に行って参りました。

渋谷から車で1時間半弱。

住宅街を超え、田畑を抜けて、木々に囲まれた駐車場に産業廃棄物を荷台に乗せたトラックが往来する様子が見えてきたら、三富今昔村です。

まず案内されたのは「くぬぎのもり環境塾」というちいさな講義室。

ここでSDGsの勉強と、石坂産業株式会社のビジョンを伺います。

環境を守るために里山の暮らしを伝える「三富今昔村 語りべ館」の中の「くぬぎのもり環境塾」へ!

環境を守るために里山の暮らしを伝える「三富今昔村 語りべ館」の中の「くぬぎのもり環境塾」へ!

パンフレットと見学者用のパスをいただきます。

パンフレットと見学者用のパスをいただきます。

ダイオキシン対策を万全にしていたにもかかわらず、時代の流れから風評被害に翻弄されてきた石坂産業株式会社。

環境問題と地域社会との共生に正面から向き合い取り組みを続け、1万トンのゴミに埋もれた土地を希少植物も生息する豊かな里山に生まれ変わらせた現在までのお話や、今後のビジョンも含め伺いました。

国内そして世界の産業廃棄物リサイクル率についても学びます。

産業廃棄物が意外にも我々の身近にせまるゴミの問題だと、考えさせられます。

お話の中で、特に印象的だったのはSDGsのNo.12「つくる責任、つかう責任」に着目し、更に「すてる責任」まで考えて徹底的にリサイクルをするという企業姿勢。

石坂産業株式会社では、持ち込まれた産業廃棄物の98%が再資源化されるとのこと。驚きです。

さらに、ここで出していただいた狭山茶がとても香り高くて驚いたのはもとより、なんと湯呑もリサイクルされたもの。陶磁器がリサイクルできるなんて初めて知りました。真っ白で可愛らしい形からは想像できません。

美味しいお茶と講義をうけ、SDGsの取り組みがすこしわかってきたところで、いざ工場見学へ。

石坂産業株式会社が地域へ、そして地球への取り組みを学びます。

石坂産業株式会社が地域へ、そして地球への取り組みを学びます。

三富今昔村のロゴマークがかわいいですね。底にはしっかりとエコマークが。

三富今昔村のロゴマークがかわいいですね。底にはしっかりとエコマークが。

地域への防音・粉塵対策を考慮され、作業場は屋内。

騒音は開いた扉のすぐそばまで行かなければ気にならず、外からみてもごみ処理施設だなんて想像もできないほどです。

順路にそって産業廃棄に関する豆知識のボードが。

順路にそって産業廃棄に関する豆知識のボードが。

防音対策として設置されている緑化壁。里山の草花に彩られています。

防音対策として設置されている緑化壁。里山の草花に彩られています。

随所で作業中の職員方の様子を見学しながら、作業内容の説明うけ進みます。

大きなブロック塀が最後は砂のように細かくなる様子は、大人でも感嘆の声が上がります。

こんな間近で重機をみられる体験、大人こそないですよね。

こんな間近で重機をみられる体験、大人こそないですよね。

大迫力の作業工程に見学者一行からは思わずおお〜という声も。

大迫力の作業工程に見学者一行からは思わずおお〜という声も。

取り壊された住居の家具や柱などの木材の山。産業廃棄物って意外と身近なんだと感じさせられます。

取り壊された住居の家具や柱などの木材の山。産業廃棄物って意外と身近なんだと感じさせられます。

選別され再利用された製品のサンプルも多数展示されています。

選別され再利用された製品のサンプルも多数展示されています。

再資源化されたブロック塀などのコンクリート。

再資源化されたブロック塀などのコンクリート。

敷地内の歩道にも使用されてました。サクサクとした足音が軽やかで心地いい。

敷地内の歩道にも使用されてました。サクサクとした足音が軽やかで心地いい。

柱や天井だった大きな木材が粉砕され、中に紛れた金属が選別される様子。

柱や天井だった大きな木材が粉砕され、中に紛れた金属が選別される様子。

人間とロボットが一緒に最終選別作業を行います。手際の良さに圧巻です。

人間とロボットが一緒に最終選別作業を行います。手際の良さに圧巻です。

様々な工程を経て選別されますが、最後は手作業!

98%の再資源化を実現するため、徹底的な姿勢が伺えました。

充分に工場見学で感動した後は、里山見学です。

本当にごみ処理施設の隣ですか?と疑いたくなるような豊かな緑に覆われた広場が広がっていました。

里山再生に対しても、再生資材を活用するだけでなく木々や植物の成長にあわせて、必要に応じた伐採することも含め取り組んでいるそう。

施設内にはなんと養鶏場まで。生き生きと歩き回る姿がたくましいです。平飼いの卵は施設内のレストランの食事に使用されています。

施設内にはなんと養鶏場まで。生き生きと歩き回る姿がたくましいです。平飼いの卵は施設内のレストランの食事に使用されています。

SDGsやフェアトレードに取り組まれている商品を扱う売店も!日用品からお土産にまで様々な品揃え。

SDGsやフェアトレードに取り組まれている商品を扱う売店も!日用品からお土産にまで様々な品揃え。

最後に、お土産に頂いた絵馬と通常破棄されてしまう里芋の親芋を使った「もったいないパウンドケーキ」。しっとり食感がやみつきでした。恥ずかしながら里芋が生産の過程で親芋が廃棄されることをしらず…こんなに活用できるのに!と驚きました。

休日は広場の周囲を機関車が動くそうで、家族連れにも人気なのだとか。

休日は広場の周囲を機関車が動くそうで、家族連れにも人気なのだとか。

流通する「子芋」のために破棄される「親芋」を再利用したパウンドケーキと、施設内にあるしあわせ神社の絵馬もいただきました。

流通する「子芋」のために破棄される「親芋」を再利用したパウンドケーキと、施設内にあるしあわせ神社の絵馬もいただきました。

今回の見学会を経て、SDGsについて「なんとなく知ってる」程度でしかなかった自分が恥ずかしいな。と痛感しました。

17の目標をあらためて読み返し、意外と身近な問題ではあるにも関わらず、知らないこと、知ろうとしなかったことが多く反省とともに学びの意欲が湧きました。

何よりも、働くみなさんのお顔が生き生きと輝いている様子が素敵で、行く先々で明るく声をかけてくださり、仕事への誇りを感じました。働きがいのある仕事もSDGsの取り組みですね。

カフェテリアやテイクアウトのベーカリーも。

カフェテリアやテイクアウトのベーカリーも。

レストランでは、敷地内で採れた野菜や卵を使った食事がいただけます。

レストランでは、敷地内で採れた野菜や卵を使った食事がいただけます。

半日コースでもたっぷり魅力を教わりましたが、1日コースでは里山散策もできるそうです!

環境問題だけでなく、フェアトレードや働きがいの話など、SDGsがとても身近に感じられる時間でした。

家族で、友人同士で、そして大人こそ。三富今昔村の社会科見学、いかがでしょうか。

見学会参加スタッフの感想

今回で3度目でしたが初めて訪れた時から、全てが感動です。

環境問題から住民運動が起こり地域に喜ばれる企業へと取り組まれたこと、企業理念が社員の方々に浸透し、イキイキと働かれていること。考え方次第でこんなにも愛される企業へと変化できるというのは刺激でした。そして広大な三富今昔村は、公園、森、畑、神社他さまざまな施設と工夫されており最高のリフレッシュの場所です!(ディレクター M)

三富今昔村の至るところに、またスタッフの皆さんのあらゆる行動に、石坂産業さんの考え方が反映されていました。何を大切にしていくか、逆に何はやらないのか。志に基づいて一貫した活動や表現は、こんなにも印象深く心に残るものなのか、と実感しました。(ディレクター K)

ゼロウェイストの実現のために徹底的な分別を行うこと、分別したものから生み出すアップサイクル商品、周辺住人・環境に対しての配慮や取り組みなど…石坂産業さんの一貫した企業姿勢があらゆるところに表れていることを感じられた見学会でした。また、環境問題は個人としても意識を変えていきたい問題です。(ディレクター O)

自然に囲まれた工場へ実際に訪れてみると、屋外では音や匂いもしないことにまず驚きました。

地球環境という大きな存在だけでなく、すぐ目の前の地域に対しても真摯に向き合って配慮されている姿勢にとても感銘を受けると同時に、自身の環境や地域に対する意識も変えていかなければと強く感じました。(デザイナー N)

「分別」という観点からできることを考えるという、環境問題への価値観がアップデートされた体験はもちろんのこと、見学後に里山を散策していた際も、スタッフのみなさんが積極的に声をかけてくださり、様々なことを教わりました。

どなたも丁寧で明るい方ばかりで、誇らしげに働いてる様にも見えたのが印象的でした。(スタッフ Y)

里山再生は環境問題の課題の一つですが、産業廃棄物をリサイクルする会社が牽引し地域に還元される流れが敷地内に見事に体現されており、目から鱗の連続でした。前向きなスタッフの姿勢、土の匂いと心地よい自然の風、リサイクルされた金属が排出される際の心地良い音もとても印象的で、身近な3Rを改めて意識するとともに、また訪れたいと思わせる場所でした。(スタッフ O)

リンク

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

「セキュリティ保護なし」と出ているWEBサイトにアクセスしても大丈夫ですか?

2021/12/14

URLを入力するアドレスバーに「セキュリティ保護なし」と表示されているWEBサイトをご覧になられた方からのご質問です。

「セキュリティ保護なし」という表示、とても不安に感じますよね。

今回は、そのような表示のあるWEBサイトについてご説明します。

あまり気にしていなかった!という方にこそ、ぜひ知っておいていただきたい内容となっておりますので、よろしければご覧ください。

クレジットカード情報や個人情報を入力しないなど、閲覧するにあたって注意が必要です。

「セキュリティ保護なし」と表示されているのは、SSL/TLS*対応していないWEBサイトということを表しています。

*SSL(Secure Sockets Layer)/TLS( Transport Layer Security )とは

いずれもインターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組み(プロトコル)です。個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータを暗号化して、サーバ~PC間での通信を安全に行なうことができます。

つまり、SSL/TLSに対応していないWEBサイトでは、通信中に情報の盗用や改ざんなどの恐れがあるということです。そのため、クレジットカード情報や個人情報を入力しないなど、注意して閲覧をする必要があるのです。

以前は、WEBサイトの中でも個人情報を入力する問い合わせフォームやショッピングサイトの会員登録ページなど一部のページをSSL/TLS化するのが一般的でした。

しかし、昨今はWEBサイト全体に対してSSL/TLS化対応をしていないと、WEBブラウザ上で警告が表示されるようになり、対応が必要となっています。

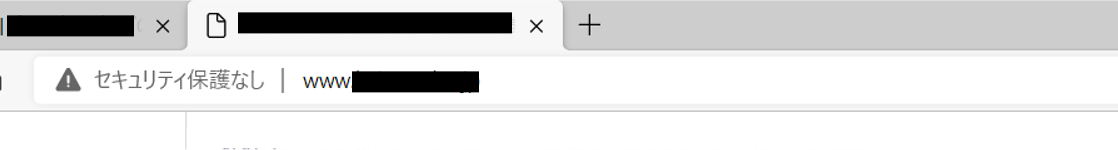

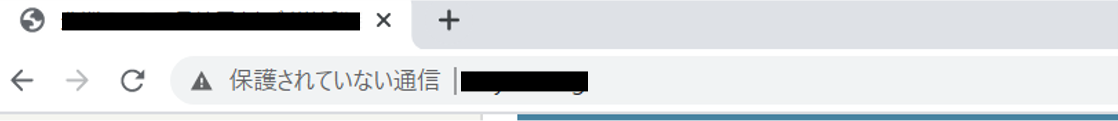

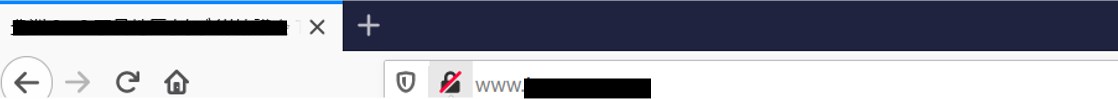

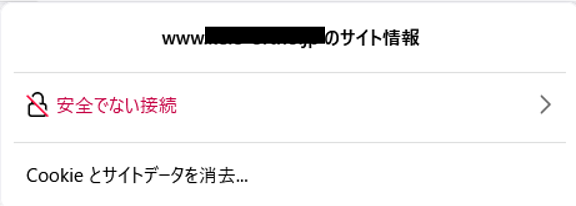

実際のブラウザの警告表示例

ブラウザにより表現は少々異なりますが、以下のように表示されます。(2021年12月時点)

▲Microsoft Edgeの警告表示例

▲Microsoft Edgeの警告表示例

▲Google Chromeの警告表示例

▲Google Chromeの警告表示例

▲Firefoxの警告表示例

▲Firefoxの警告表示例

Firefoxでは、鍵マークをクリックすると「安全ではない接続」と表示されます。

WEBサイトを運営されている方は、自分のWEBサイトが「セキュリティ保護なし」と表示されていないかチェックしましょう。

閲覧者が不安を感じる要素はマイナスのイメージにつながりかねません。

SSL化することで得られる効果は、他にも以下があげられます。

<常時SSL化のメリット>

・WEBサイトのセキュリティ向上

通信内容の盗用や改ざん、なりすましなどが防ぐことができます。

・WEBサイト表示の高速化

次世代プロトコルの利用により、通信が効率化されることにより表示速度も速くなります。

・SEOへの影響

検索エンジン最大手のGoogleが検索順位を決める要素の1つとして決定したことを公表しています。

・アクセス解析の精度向上

導入・維持に費用はかかりますが、導入のメリットは大きいといえます。

レンタルサーバによっては、無料オプションとして独自SSLを提供しているものもあり、その場合は費用の軽減も可能です。

導入いただくことをおすすめいたします。

また、合わせて、自社サイトが古いまま放置されてしまっていないかご確認してみてください。

せっかくWEBサイトがあるにも関わらず、ビジネスチャンスを逃しているかもしれません。

なぜ放置していると危険なのか?をこちらでご紹介しています。

せっかくの自社サイト、損をしていませんか?改善のカギとは… →

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( producer )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

ロゴのコンペを開催し、複数社に提案してもらいたいと思っていますが有効でしょうか?

2021/11/17

当社へのお問い合わせでも同様のご質問をいただくことがあります。

まずはデザインを見たい、たくさんの案から選びたい…などご希望はあると思いますが、コンペについての考え方や方針は制作会社によってさまざま。

開催される際に注意したい、いくつかの条件もあわせてご紹介いたします。

コンペについての考え方はさまざまあると思いますが、条件によっては有効だと考えます。

当社の考えとしては、制作会社を1社に決めて進めていくのをおすすめしています。

それは、ロゴは見た目だけで決めるものではないからです。

ロゴには6つの役割があり、その1つに、会社のビジョンや理念(スローガン)、経営方針をカタチとして落とし込み、「見える化」する役割があります。

そのためには、まず貴社を知ることから始め、ビジョンなどが表現されているのかを協議し、作り上げていく時間や過程が必要となるのです。

具体的なデザイン案を見てみないとわからないという気持ちもわかります。

しかし一方的なデザイン提案では、その案の表面的な部分だけで判断することになってしまうかと思います。

1つの制作会社に決めて進めていく方が、最終的には納得がいくロゴが出来上がると考えています。

制作会社選定のポイント

(1)過去実績のテイスト感が合うか

(2)価格感が一致するか

(3)意見を伝えやすく臨機応変に対応して一緒に作り上げてくれるか

などを確認するとよいと思います。

ただ、一概にコンペ方式を否定するわけではありません。

以下のような条件であれば、有効だと考えています。

(1)きちんとしたオリエンテーションを実施する

(2)正確な情報提供を行う

・今回のロゴリニューアル(制作)背景

・貴社の情報(理念、業務内容、中長期目標、対象顧客、沿革社名の由来など)

・現在の課題

・提案に期待すること

・ロゴに対するイメージを伝える(キーワードなどでもOK)

(3)参加企業に対してコンペフィーを支払う

コンペに参加する企業は、時間とクリエイティブ能力を貴社に提供しています。

提案のために下調べ、アイディアを考え、形にしていきます。また、プレゼンの準備にもかなり時間を割いています。それに対して、一定のコンペフィーを支払うのは当然だと思います。

(4)参加企業は厳選し、最大5社以内とする

(5)知見をもった方に審査員に入ってもらう

よくあるのは提案してもらったが、たくさんありすぎてどのような観点で最終決定したらいいのかわからない といったご意見です。

そうなってはせっかくの提案も台無しになってしまいます。 そのためにも専門家やリーダーを決めて進めていかれることをおすすめします。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( producer )

当社のロゴ制作に関する資料をご覧になりたい方は

こちらから無料ダウンロードいただけます。

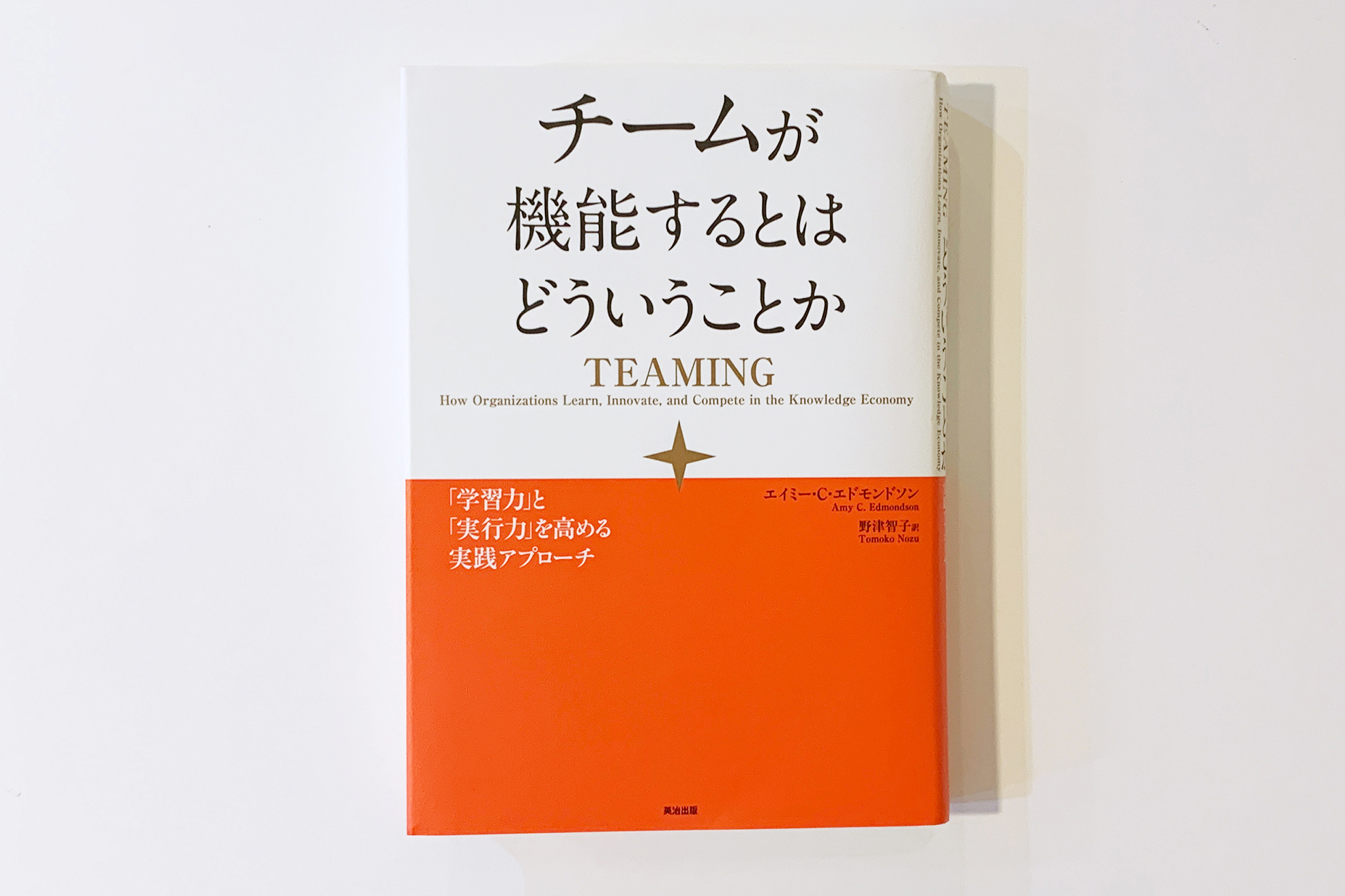

チームが機能するとはどういうことか【デザインエイエムの本棚より】

2021/11/09

こんにちは、プロデューサーの村上敦子です。

今秋より中央大学院ビジネススクールの大学院生になりました。

仕事に勉強、そして時々家事にテンテコマイな毎日ですが、「リーダーシップコア」という授業でこの本に出会いました。

「チームが機能するとはどういうことか」

――「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ TEAMING

エイミー・C・エドモンドソン 英治出版

こんな方におすすめです!!

・チーム、組織として力を高めていきたい方

・リーダーシップについて学びたい方

「会社を運営する」

「プロジェクトチームを発足する」

「部署内を円滑に」

現代は単独より社内、社外を問わずチームで活動することも多いですが、その際にうまくいくことがビジネス上で大切なポイントになります。その際に有効なのが「チーミング」。

これまでの「チーム」とは、スポーツチームや音楽家のグループのように、

物理的に同じ場所にいて、信頼を築く時間がある、固定された集団でした。

しかし、現在はどうだろう。

メンバーは世界中にいて、目的達成とともに解散する、流動的な集団へと変わりつつあります。

―いま、チームを機能させるためには何が必要なのか?

病院、工場、役員室、被災現場…。

20年以上にわたって多様な人と組織を見つめてきた著者が、「チーミング」という概念をもとに、学習する力と実行する力を兼ね備えた新時代のチームの作り方を描いています。

また、ある状況についての一連の思い込みや信念(フレーム)が人にはあり、どんな時もフレーミングが自然に行われていることや、人々が安心な環境で働き力を発揮するには心理的安全性(※)が必要ということも事例を交えながら書かれています。

※心理的安全…考えや感情について人々が気兼ねなく発言できる雰囲気をさす

組織について、チームについて、考えてみたい方におすすめします。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( producer )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

見やすいプレゼン資料をつくるポイントはありますか?

2021/10/20

プレゼンの資料作りって難しいですよね。

見やすい資料は、それだけ相手に伝わりやすくなります。

1枚のスライドに文章を詰め込みすぎないというのも1つのポイントですが、今回は配置や色使いにフォーカスを当ててご紹介いたします。

簡単なポイントを抑えるだけでもぐっと見やすくなると思いますよ。

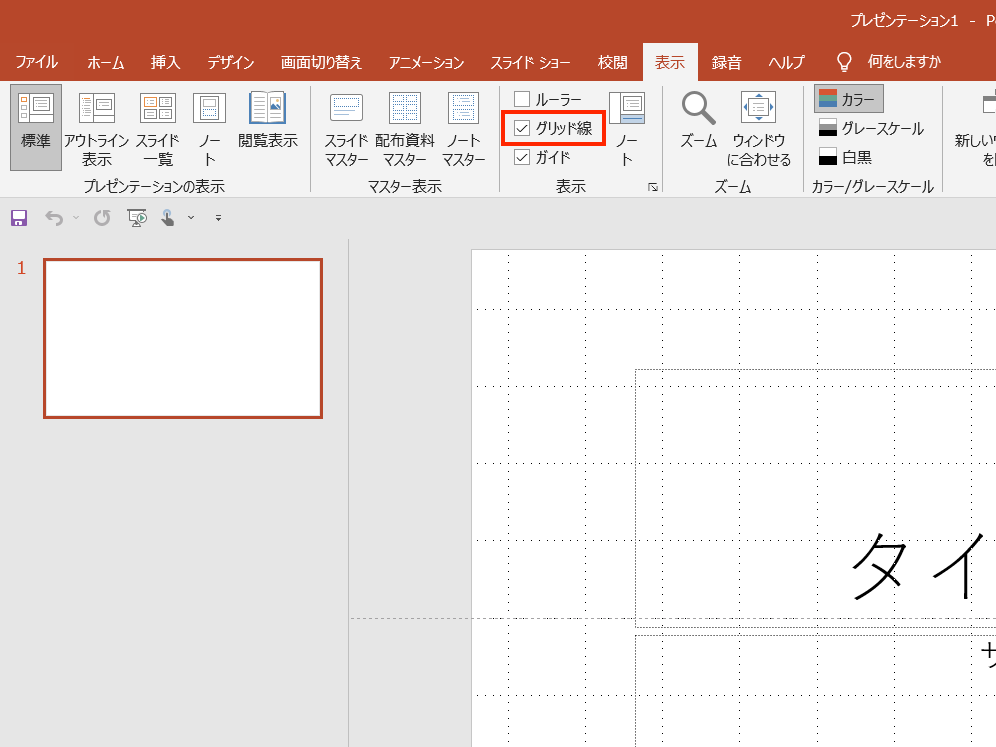

位置・色数・余白・グルーピングの4つのポイントを意識してみましょう。

1. 位置を揃える

図やテキストなどの位置を揃えるだけで、資料がぐっと見やすくなります。

線を意識して配置してみましょう。

文字や画像などがバラバラとした印象の資料と、位置を揃えた資料を比較すると一目瞭然です。各要素の関係性もわかりやすくなります。

バラバラしていて視線が散漫とする。

整然とし、4項目が伝わりやすく。

パワーポイントの機能的には、グリッド線を表示させることでガイドになるので比較的簡単に位置を整えることができます。

編集画面の上部メニュー「表示>表示>グリッド線」にチェックを入れることでグリッド線は表示可能です。

2. 色を使いすぎないようにする

資料作成を進めていると、つい色数が増えてしまっていることはないでしょうか。

色数が多すぎると、かえって何が重要なのかが分かりづらくなってしまいます。

ベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの3色程度でまとめるとよいとされています。

また、色の使い方もルールを決めて資料を作成するとよいでしょう。

色数が多く何が重要な点かわかりづらい。

本当に重要な点が強調されわかりやすい。

3. 余白をとる

余白がきちんととられていないと窮屈な感じを受け、読む気がなくなってしまいませんか?

スライドの上下左右、文字と写真(図)の間、文字などの余白感を調整するだけで、窮屈感が軽減されます。

文字などが大きく窮屈な印象を受ける。

思い切って余白を取ることで整然とする。

4. 対応する情報(写真+文章など)を1つのグループとして認識できる

たとえば、2つの写真(図)に対して、それぞれ説明文章を記載する際、 以下のような配置だと、ぱっと見たときにどちらのことを説明しているか判断できるでしょうか。

対応する情報同士が1つのグループとして見えるように配置すると、口頭での補足の手間もいらなくなります。

また、グループの異なるものの配置間隔は少しあけることで、よりグループの判別がしやすくなります。

【Texted by】

MIZUHO OGURA( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

TREND REPORT「中小企業のクラウドファンディング」

2021/10/15

今や知らない人はいないであろう、クラウドファンディング。

中には、参加したことがあるという方もいらっしゃると思います。

クラウドファンディングとは

群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語で、インターネットを通して自分の活動や夢を発信することで、想いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募るしくみです。

「購入型」「寄付型」「金融型」の種類があり、

一般的によく見かけるのが「購入型」ではないでしょうか。

購入型のクラウドファンディングは、

実行者がモノやサービスなどの「リターン」を販売することができ、

支援者は見返りとして、様々なリターンを得ることができるというものです。

クラウドファンディングのメリットは、資金調達ができるということ。

しかし、それだけでないことはご存知でしょうか。

クラウドファンディングの効果

・資金調達を行うことができる

やりたいことがあっても、実現するための資金がない人が利用することで、資金を集めることができます。

・多くの人にPRできる

クラウドファンディングを行う中で、多くの人々に活動をPRすることが出来ます。

・テストマーケティングにも活用できる

応援コメントやメッセージのやり取りなどを通じ、支援者と交流もできるため、ユーザーのニーズを拾い上げ、商品やサービス開発に生かすこともできます。

・ファン作り

活動への想いや背景を伝えることでファンを獲得できることもメリットの一つです。

昨今は拡散力の高いSNSをうまく活用し、認知のきっかけを広げることで、上記の効果をより高めている事例も多くみられます。

以下は、SNSなどを使用し、新商品開発のために

クラウドファンディングを実施した当社のお客さま事例です。

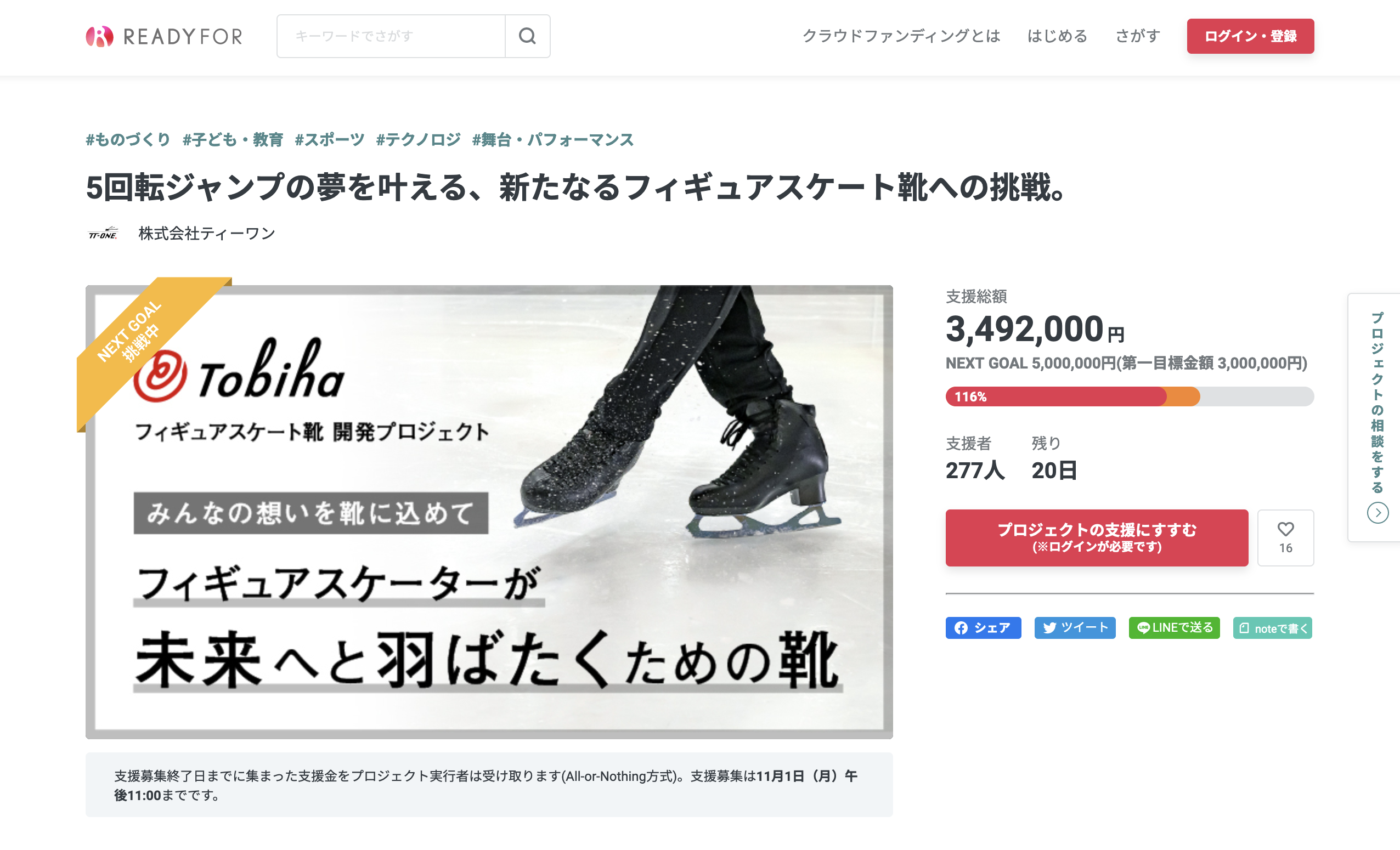

「Tobiha」フィギュアスケート靴開発プロジェクト 株式会社ティーワン

カーボンファイバーを使用した競技用製品・部品を製造する株式会社ティーワンとフィギュアスケーターの小塚崇彦さんとがタッグを組んだ、日本発の「フィギュアスケート靴」開発プロジェクトです。

ティーワンは、主にレース向け自動車の部品、産業用品含め、

武田豊樹選手と競輪用シューズの共同開発などスポーツシューズ開発を手掛けられてきました。

フィギュアスケート靴の開発は、

元々長野オリンピック金メダリスト清水宏保さんのスピードスケート靴の開発をされていたころから温めてきた想いでした。

20年以上温め続けたある日、小塚さんとの出会いをきっかけに動き出したプロジェクトです。

選手の皆さんがより自分らしい演技で、そして叶うことならば5回転ジャンプを実現して欲しい。

そんな願いを実現するため、調整を重ねてきた「Tobiha」。

選手一人ひとりの悩みや課題と向き合えるパートナーとなる製品を目指しています。

しかし、精度の追求や均一な高品質を届けるという想いで進めてきた開発は、当初の想定よりも費用がかさみ継続が難しい状況に。

Tobihaの完成に向けて歩みを続けるべく、

資金調達の他、以下のような目的を掲げ、クラウドファンディングの実施を決断されました。

・商品を認知してもらう

・ファンを作る

・どんな方から反響があるのか調査

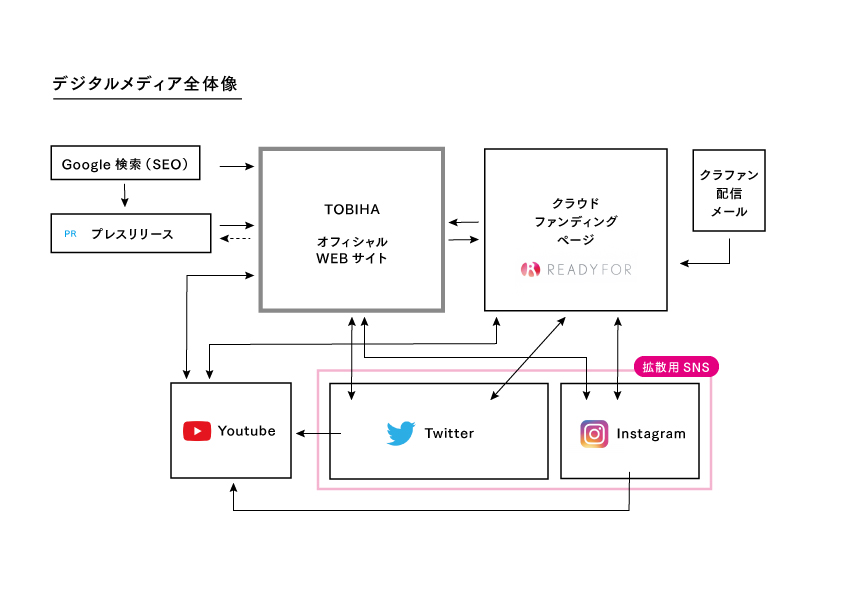

当社にご相談を受け、クラウドファンディングを実施するにあたり、

まずはデジタルコンテンツの整理や運用方針をまとめました。

次にどの層へメッセージを発するのか、何をどのように伝えるかを綿密に組み立てていきました。

実際のコンテンツを制作する上では、

複数の観点で注意を払い制作を進めました。

クラウドファンディングが、初めて「Tobiha」として

大きく情報発信をするプロジェクトとなるため、なるべくネガティブな表現を用いずにポジティブな表現だけで構成したこと。

そして数あるフィギュアスケート靴の中の新たな「選択肢の1つ」という立ち位置であることに注意を払いました。

また、メディア上で「小塚さんの靴」という印象がどうしても強くなってしまい、ティーワンの活躍が埋もれてしまっている課題がありました。

そのため、クラウドファンディングのページやオフィシャルサイトでは

小塚さんとティーワンが一緒に開発していることだけでなく、

ティーワン自体の技術力や情熱が必要不可欠である具体的な説明や、ティーワンの開発ストーリーにフォーカスをあて紹介することで、開発元の会社名をしっかりと認知してもらえるページ作りを行いました。

→ Tobihaオフィシャルサイトはこちら

こうしてスタートしたクラウドファンディングは、

小塚さんやフィギュアスケートのファンの方々を中心に支援いただき

開始から1ヶ月後、期間を約半分残した段階で見事目標金額を達成されました。

これまで以上にティーワンという会社を知っていただく機会にもなっていると思います。

現在はネクストゴールを設定し、支援者を引き続き募集されています。(2021年10月現在)

状況変化が著しい現代、変化を求められる企業は多くあると思います。

例えば、下請けから脱するべく新しいサービスや商品の開発をしている中小企業にとって、ただ新しいサービス・商品づくりをしているだけではいけません。

これまでの顧客層以外にも広く認知してもらうためPRを行うことが非常に重要だと言えます。

その1つの手法としてクラウドファンディングは有効な手段ではないでしょうか。

【Texted by】

MIZUHO OGURA( assistant director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業にブランディングは有効ですか?

2021/10/06

まずブランド・ブランディングの定義をおさらいしておきましょう。

「ブランド」の語源はラテン語の「Burned(焼印をつける)」から来ています。

自分と他人の家畜を識別するためのものでした。

wikipediaによれば「他の同一カテゴリーの財やサービスと区別するためのあらゆる概念」とあります。もう少し具体的に言うと、企業がそのブランドによって約束する「提供する価値」とも言えます。

→ ブランドの提供する価値について詳しく知りたい方はこちら

そして「ブランディング」とは、ブランドをつくっていくプロセスであり、ブランド価値を高める活動のことを言います。

ブランドに対する共感や信頼などを通じて、顧客の頭の中にある印象を意図した方向へ導き、顧客にとっての付加価値を高めていくよう一つ一つ丁寧にマネジメントしていくことです。他との「差異化」ともいえるでしょう。

→ ブランディングについてもっと詳しく知りたい方はこちら

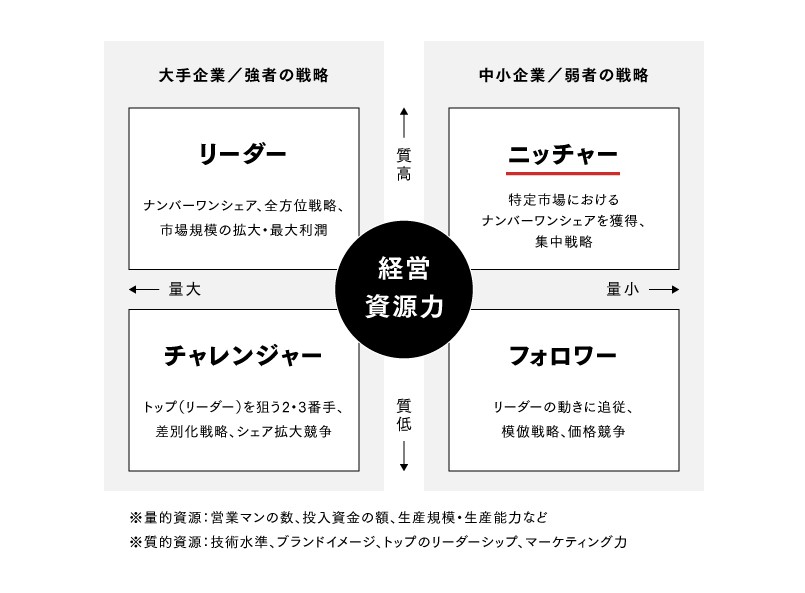

A:有効です。なぜならば大企業が手を出しにくい戦略をとることができ、特徴を出しやすいからです。

では、どう特徴を打ち出していくのか。

中小企業の経営戦略について考えてみたいと思います。

中小企業にはさまざまな業者、業態がありますが、大手企業とは違った経営戦略を打つことが大切となります。

それは、経営資源が(大企業と比較して)少なく、知名度・ブランド力も低いからです。

大企業と同じ戦略では、生き残りは困難です。

そのため「弱者の戦略」、「ニッチトップ戦略」をとる必要があります。

すき間やニッチなマーケットを狙うということです。

これが、トップ企業が手を出しにくいマーケットです。

中小企業がトップ企業などの強者と戦うときは、全面戦争のように舞台を広げず、一騎打ち、つまり特定の個別商品や、特定エリアという具合に経営資源を限定的に集中させます。

自社の強みを生かした事業に絞ったポジショニングをとるのがよいということですね。

(これはよく「ランチェスター戦略」などと呼ばれています)

・細分化された市場(ニッチ市場)でトップシェアを取る

その他、大手が参入しづらいという点では、受注生産、オーダーメードや地域ナンバーワン製品・サービスの特徴、販売方法、研究開発、製造、人事、経営管理などの方法

これらをミックスさせて競争戦略を立てていくと良いようです。

→ ニッチトップ戦略についてもっと詳しく知りたい方はこちら

まずは中小企業のさまざまな成功事例を知り、自社に取り入れられることはないか、考えてみるのはいかがでしょうか。

中小企業庁:「はばたく中小企業・小規模事業者300社」2020

出所:中小企業庁

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

デザイン経営とはどのようなことですか?

2021/09/15

「デザイン経営」というキーワードは、ご存知でしょうか。

経済産業省・特許庁は、2017年7月に

有識者からなる「産業競争力とデザインを考える研究会」の議論の結果、

2018年5月に報告書『「デザイン経営」宣言』を取りまとめました。

それを機に、「デザイン経営」はメディアなどで取り上げられ、

デザイン経営に取り組む企業が増えてきています。

A:デザイン経営とは、「デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法」です。

その本質は、人(ユーザー)を中心に考えることで、

根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、

それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら

生み出すことです。

特許庁では、デザイン経営に関するさまざまなレポートが発表されています。

具体的な実践や取り組むためのヒントになるような情報など、

より理解を深めていただけるのではないかと思います。

その中のひとつ

「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」をご紹介。

その名のとおり中小企業に特化したレポートで、デザイン経営に取り組む先駆者の実例も紹介されています。

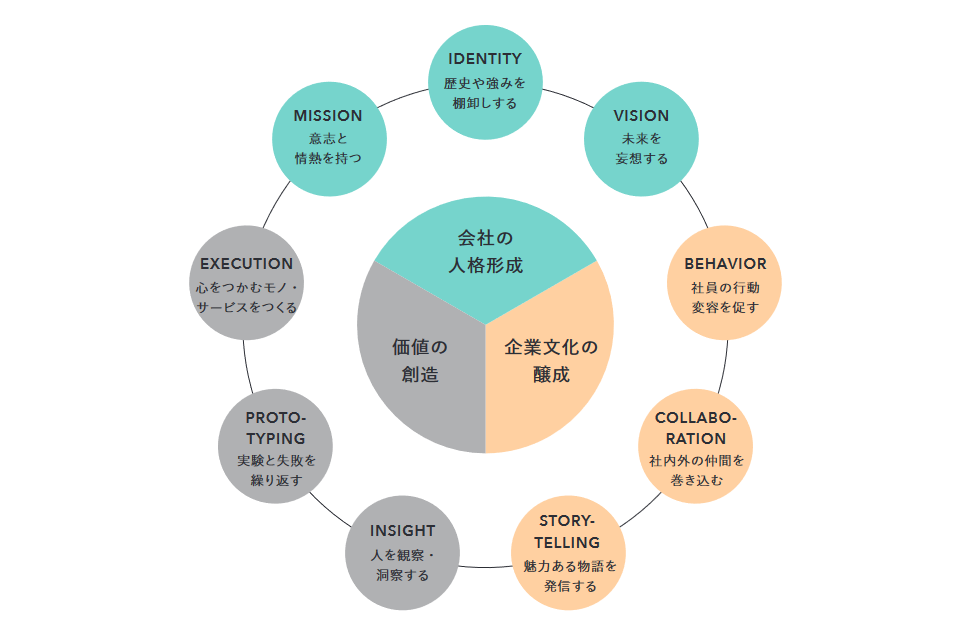

下記の図は、それぞれに適したデザイン経営の第一歩を踏み出すための9つの入り口(取り組み)です。

(引用:中小企業のためのデザイン経営ハンドブック P8 9つの入口)

(引用:中小企業のためのデザイン経営ハンドブック P8 9つの入口)

抱える課題はあれど、何から手を付けて良いのやら…

という方も多いのではないでしょうか。

まずは、この9つの中から考えてみると計画を立てやすいかもしれません。

また、当社では「デザインと経営を結ぶ」というテーマで記事の連載をしております。

以下の記事は、「会社の人格形成」や「企業文化の醸成」のヒントにしていただけると思いますので、ぜひご覧ください!

→ 「企業理念・浸透」はこちら

他社との差別化にもつながる理念。しかし社員への浸透は難しいもの。どのように浸透させていくか、いくつかの事例をご紹介しています。

→ 「中小企業の経営戦略について考えてみる」はこちら

大企業と同じ経営戦略では生き残りの難しい中小企業が取るべき戦略とは?

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

RECOMMEND 経営者やご担当者におすすめ