【終了】3/7(火)16:00〜「会社経営を強くするためのブランディング」セミナー開催!!

2023/02/05

グローバル社会、少子高齢化、コロナのような不意な外部環境、

いいものをつくれば売れるという時代はとっくに終わり、

企業経営にブランディングを取り入れる傾向は高まるばかりです。

ブランディングとは、その見えない価値や魅力を高めることであり、

ブランディングデザインとは、そのためのすべての設計行為です。

企業の価値や魅力がどこにあるか、それは言うまでもなく、企業の中にあります。

外からつけ加えたり飾ることではありません。

では貴社のまだ見えない価値や魅力を見つけ、高めるにはどのようにすれば良いのでしょうか?

成功する正しいブランディングとは?その具体的な方法は?

自社のことはなかなか客観的に見られないもの。

このセミナーでは、60分という短い時間ではありますが

ポイントを押さえてわかりやすくお伝えします。

課題や悩みはそれぞれの会社によって異なりますが、

会社経営を強くするヒントとして、ぜひお役立てください。

たくさんのご参加をお待ちしております。

ご参加いただいた方だけに、期間限定の特典もご用意しています。

〇こんな課題をお持ちの方にオススメ

- 最近「ブランディング」という言葉をよく聞くが、どこに相談したら良いかわからない。

- 自社の商品やサービスには自信があるが、それをどのように伝えると良いかわからない。

- ○○周年に向けて、会社や商品をより良くしたい。

- デザインで経営をもっと伸ばしたい。デザインやブランディングの視点から一緒に協力してほしい。

- デザインが重要なのは分かっている。信頼できるデザイン会社を探している。

- 今ある商品やサービスを見直し、事業展開をしていきたい。従業員の志気も高めたい。

- 商品や事業部の数も多くなりイメージもバラバラになってきた。それらを整理し統一していきたい。

- デザイン会社へ依頼したことがないので不安。

ご参加者の声

自分の会社の理念を明確にしたくて参加しました。

現在は様々なお客様からのご要望に対応するのが精一杯で、ただ忙しいばかりに。

セミナーに参加し、やりたい事とやるべき事の整理が必要と感じました。

(業種:製造業)

ブランディングについて学ぶため参加しました。

中小企業は名前が知られていないからこそ、ブランディングが効果的だということや、

採用の事例が参考になりました。

(業種:士業)

ブランディングの考え方と、事例がわかりやすかった。

個人事業主なので、きちんと考えて今後やっていきたいと思います。

(業種:専門サービス)

ブランディングとは何なのか、自社にどう活かせるのかを知りたくて参加させていただきました。

どうしても意識していないとつい一貫性のない発信をしたり、体裁だけ整えようとしたりしてしまうものだなと思いました。

(業種:マネジメント)

ブランドに関して、統一感、一貫性が大切ということを知ることができてよかったです。

きちんと認識したいと思いました。

(業種:美容)

本セミナー満足度について、「非常に良かった」「良かった」という回答が、全体の100%!

●開催概要

主催 株式会社デザインエイエム

日程 2023年3月7日(火)16:00〜17:00

会場 オンライン(Zoomを利用します)

URLは開催前日までにメールにてご案内いたします。

定員 15名

締切 2023年3月3日(金)12:00

参加費 2,000円

詳細・お申込み先はこちら →

注意事項

- ライブ配信を視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。

参加用URLの転送、共有は禁止とさせていただきます。

また、参加ディバイスはお一人様おひとつに制限させていただきます。

複数ディバイスからの接続がある場合は、参加をご遠慮いただくこともございますのであらかじめご了承ください。 - ライブ配信内容の録画、録音、撮影については固くお断りさせていただきます。

これらの違反が発覚した場合、法的処置を取らせていただく場合もございますのでご注意ください。 - 当セミナーはライブ配信のみとなります。イベント終了後、アーカイブの公開はございません。

- 最近「ブランディング」という言葉をよく聞くが、どこに相談したら良いかわからない。

- 自社の商品やサービスには自信があるが、それをどのように伝えると良いかわからない。

- ○○周年に向けて、会社や商品をより良くしたい。

- デザインで経営をもっと伸ばしたい。デザインやブランディングの視点から一緒に協力してほしい。

- デザインが重要なのは分かっている。信頼できるデザイン会社を探している。

- 今ある商品やサービスを見直し、事業展開をしていきたい。従業員の志気も高めたい。

- 商品や事業部の数も多くなりイメージもバラバラになってきた。それらを整理し統一していきたい。

- デザイン会社へ依頼したことがないので不安。

- ライブ配信を視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。

参加用URLの転送、共有は禁止とさせていただきます。

また、参加ディバイスはお一人様おひとつに制限させていただきます。

複数ディバイスからの接続がある場合は、参加をご遠慮いただくこともございますのであらかじめご了承ください。 - ライブ配信内容の録画、録音、撮影については固くお断りさせていただきます。

これらの違反が発覚した場合、法的処置を取らせていただく場合もございますのでご注意ください。 - 当セミナーはライブ配信のみとなります。イベント終了後、アーカイブの公開はございません。

- その商品は誰に手にとって欲しいものなのか?

- いつ食べて欲しいのか?

- 食べてどんな気持ちになるものなのか?

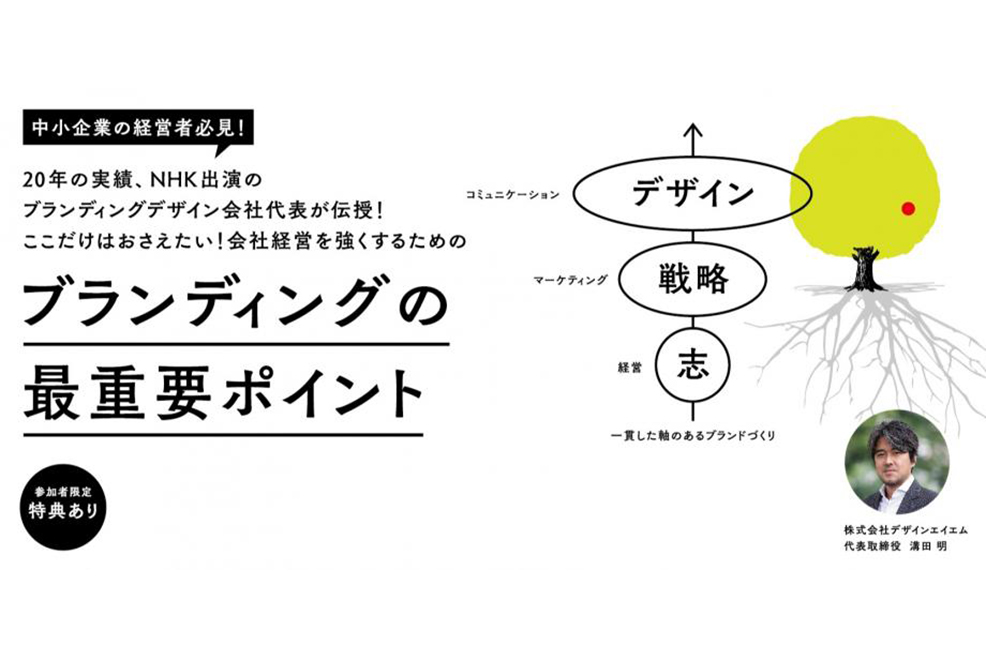

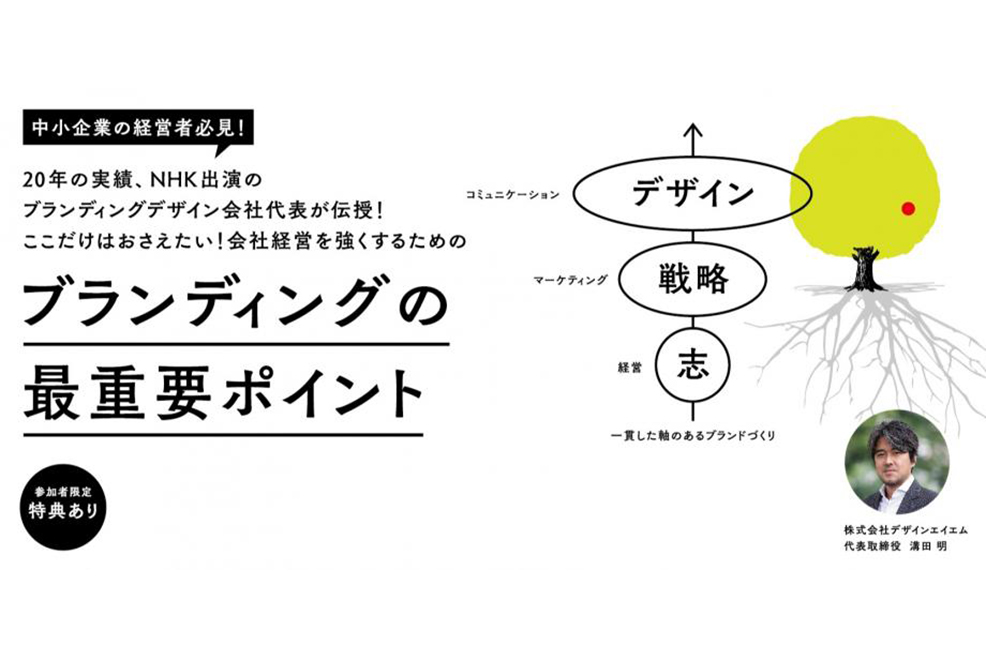

〇講師紹介

株式会社デザインエイエム

代表取締役 溝田 明

高知大学教育学部(デザイン専攻)を卒業後、

デザイン制作会社を経て1998年独立。

2000年 株式会社デザインエイエムを設立。

「デザインで明るい未来をつくる」という理念のもと、

企業のCI・VI・ロゴなどのグラフィックデザイン、

ブランディングを中心に活動している。

そのデザインによってクライアントが株式上場を果たしたケースや、

売上を1年で4倍にしたケース、異例の大出世をしたケースもある。

リピート率は9割を越える。

著書『本質を一瞬で伝える技術』(KADOKAWA中経出版)

NHK「クローズアップ現代」等 出演多数

書籍「ニホンゴロゴ2」等 掲載多数

日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員

お問い合わせ先

株式会社デザインエイエム セミナー事務局

E-mail:designam@designam.co.jp

TEL:03-5465-1008

WEBサイト

詳細・お申込み先はこちら →

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

【終了】経営の困りごとにはクリエイティブが効く!株式会社カラビナとの共同セミナー開催

2023/02/03

カラビナ 戸部氏 × デザインエイエム 溝田 が語る「経営課題に効くブランディングセミナー」

中小企業のブランディングデザインを手掛ける 株式会社デザインエイエム(東京都渋谷区、代表:溝田明)は、2023年2月10日(金) “Very Good Communication”を理念としてあらゆるクリエイティブを生み出す、株式会社カラビナとの共同セミナーを開催いたします。

コピーライティングや企業理念など「ことば」に精通したカラビナの代表 戸部 二実氏とロゴやWEBサイト制作など「デザイン」を得意とするデザインエイエム代表 溝田 明が登壇。

それぞれのアプローチからブランディングを成功に導く方法をお伝えします。

開催の背景

「販路がなかなか広がらない。」

「新規事業が生み出せない。」

「人材獲得に苦労している。」

「採用した人材の定着が難しい。」

中小企業の多くの経営者が抱える問題であり、

実際にクライアントさまからも多くいただく組織や人材に関するお悩み。

こういった悩みを抱える中小企業の多くは、

自社の強み・魅力をきちんと理解できていなかったり、伝えられていないことが多いと、両氏は言います。

ブランディングとは自分自身が何なのか、どこのポジションにいるのか、どこを目指すのかを明確化させる、

いわば自社の棚卸し作業。

ブランディングを通して経営課題の解決に尽力してきた株式会社カラビナと株式会社デザインエイエムが、

それぞれの強みである「ことば」と「デザイン」の視点から、

多くの中小企業経営者が抱える悩みや課題を解決へと導くヒントをお伝えいたします。

「経営課題に効くブランディングセミナー」概要

【日時】

2023年2月10日(金)16:30 ~ 18:00

【開催方法】

オンライン

※お申込み後、ご登録いただいたアドレスへ当日のURLをお送りいたします。

【参加費】

¥3,000(税込)

【お申込み先URL】

https://designam-branding-seminar0210.peatix.com

※申込締切日時は、2月9日(木)12:00(正午)までとなります。

〈当日のプログラム〉

・溝田氏と戸部氏が語る「ことば」と「デザイン」

・双方が考える「ブランディング」とは

・事例紹介

・質疑応答

講師紹介

株式会社デザインエイエム

代表取締役 溝田 明

高知大学教育学部(デザイン専攻)を卒業後、

デザイン制作会社を経て1998年独立。

2000年 株式会社デザインエイエムを設立。

「デザインで明るい未来をつくる」という理念のもと、企業のCI・VI・ロゴなどのグラフィックデザイン、

ブランディングを中心に活動している。

そのデザインによってクライアントが株式上場を果たしたケースや、売上を1年で4倍にしたケース、異例の大出世をしたケースもある。クライアントのリピート率は9割を越える。

著書『本質を一瞬で伝える技術』(KADOKAWA中経出版)

NHK「クローズアップ現代」等 出演多数

書籍「ニホンゴロゴ2」等 掲載多数

日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員

株式会社カラビナ

代表 戸部 二実(とべ ふみ)

心理学科出身。

(株)リクルートにて、新卒採用ブランディングを経験のち、2000年独立。

コピーライター、クリエィティブディクターとして活動。

2012年に株式会社カラビナ設立。

「経営をより良くするクリエィティブ」「戦略コンサルトと異なるしなやかな視点から企業の未来にクリエィティブを」の理念で、様々な企業のブランディング・コンサルティングに関わる。

官公庁はじめすべての業種、大手、中小、ベンチャー企業など多岐に及ぶ企業に関わる中で、

多彩な経営課題を把握し、その強みを見出すことを得意とする。

東京コピーライターズクラブ会員

2004年T C C新人賞

2004年産業広告賞佳作

2014年T C Cファイナリスト

2014年BtoB広告賞金賞

株式会社カラビナ WEBサイト

https://carab.jp/

————————————

●デザインエイエム WEBサイト

https://designam.co.jp/

●経営を強くするためのWEBマガジン「DESIGNAM MAGAZINE」

https://designam.co.jp/magazine/

●デザインエイエム Twitter(@designam_tweet)

https://twitter.com/designam_tweet

●デザインエイエム Instagram(@designam_ig)

https://www.instagram.com/designam_ig

お問い合わせ先

株式会社デザインエイエム セミナー事務局

E-mail:designam@designam.co.jp

TEL:03-5465-1008

WEBサイト

詳細・お申込み先はこちら →

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

あなたの企業は大丈夫?ビジネスチャンスを逃す可能性のあるロゴとは【ロゴの役割2】

2022/12/15

私たちの身の回りには、あらゆるものに企業や商品の「ロゴ」があります。

今やロゴのついていないものを見つける方が難しいかもしれません。

そんな私たちにとって身近なロゴですが、実は企業や商品にとって、非常に重要な役割を担っていることはご存知でしょうか。

当社では、ロゴには主に6つの役割があると考えています。

この役割から外れているロゴは、ビジネスチャンスを逃している可能性があります。

その6つの重要な役割を、全6回に分けてご紹介しています。

第1回目となる前回は、ロゴには「企業の顔となり第一印象を決める役割」があるとご紹介しました。

今回はロゴの役割2つ目、「ビジョンの見える化」についてご紹介します。

ロゴの役割2. ビジョンの見える化

ロゴは、単なるアイコンではありません。

見た目だけが良いロゴでは意味がなく、企業のビジョンや理念(スローガン)、経営方針をカタチとして落とし込み、「見える化」する役割があります。

例として、ファーストリテイリングのロゴ・ビジョンをご紹介します。

ファーストリテイリング

ビジョン:「世界を良い方向に変えていく」

ロゴのデザインには、既存の枠組みを超え、新しい価値や視点を提示する、その求心力となる「フラッグ」がシンボルに掲げられています。

フラッグを構成する3つのラインは、「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」というステートメントとシンクロさせているそう。

ファーストリテイリングのロゴは「世界を良い方向に変えていく」というビジョンが見える化されています。

あなたの企業はどのようなことをビジョンとして掲げているでしょうか。

今のロゴは、それらをきちんと表現できているでしょうか。

オリジナリティをもって、周囲に誤解を与えず伝えることができているでしょうか。

あなたの会社はどこに向かって進もうとしているのか。

何を考え、何を大切にし、何を目標としているのか。

簡単なことではありませんが、そういった経営の本質をもロゴで伝えることができれば、軸のしっかりした会社として安心感につながるのはいうまでもありません。

そして社内外の共感もぐっと得やすくなります。

共感を得ることは、自社や自社商品のファンになってもらいやすい状況につながっていくのです。

次回はロゴの役割3つ目、「他社との違いを明確にするもの」についてご紹介していきます。

ステップメール「ロゴマークご発注で失敗しないために。」

当社では、ロゴマーク制作をご検討中の方へ向けて、

ロゴマークご発注で失敗しないために知っていただきたい情報を全6回のメールでお届けしています。

こちらも知りたい!という方は以下のフォームからご登録くださいませ。

隠れた「自社の強み」「魅力」を発見するには?

2022/12/08

ブランディングで重要なのは、自社の強みや魅力を、伝えたい相手に誤解なく伝え、ファンになってもらうことです。

おそらく自社の「強み」や「魅力」として思い浮かぶものがあると思いますが、実は、自分たちでも気づいていないような強みや魅力がまだまだ隠れている場合もあります。

では、どうしたら「魅力」に気づくことができるでしょう?

客観的な視点が大切です。

当社がブランディングに関するお話を聞く際に大切にしているのは「いかに、『リアル』を伝えるか」です。

その中で、ご自分たちでは気づいていない、強みや魅力が外部の視点によって浮き彫りになることがあります。

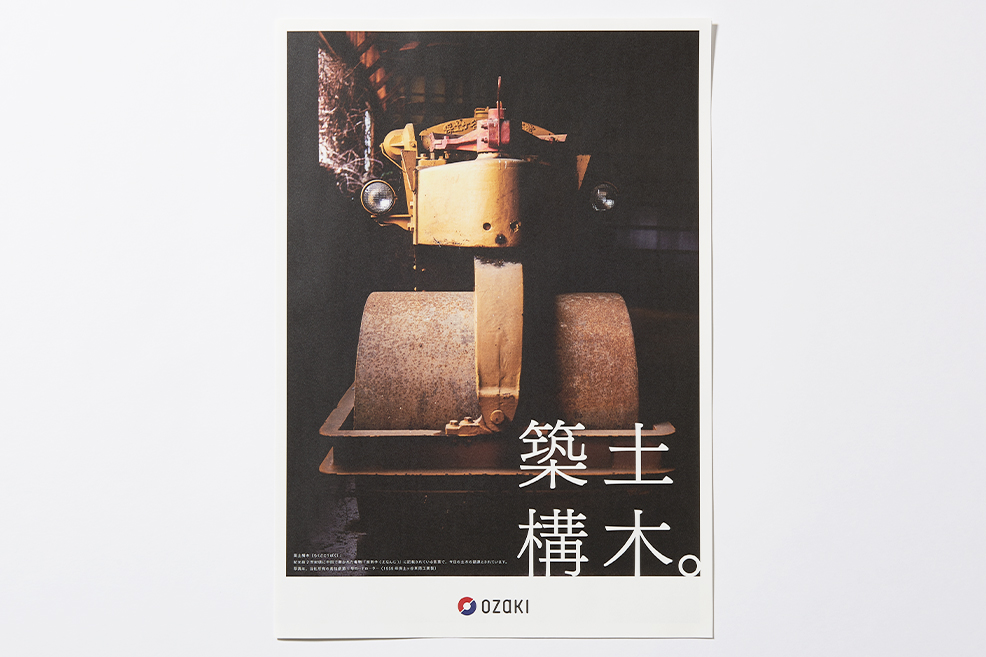

当社がブランディングを担当した高知県にある尾崎建設株式会社の例をご紹介します。

一通り、ブランディングの打ち合わせを終えたとき、古い倉庫の話になり、見学に行った時のエピソードです。

そこには、ほこりや木の枝をかぶった、ロードローラーが無造作に置いてありました。

そのロードローラ―は、現在はもう使われていませんが、はじめて高知を走ったといわれているような大変貴重なもの。

一目見て、ロードローラ―の佇まいが会社の100年の歴史を物語っていると感じ、その場で撮影をすることを決めました。

そこで、お客さまへ撮影をお願いしたところ、

埃をはらってロードローラーを綺麗にしようとされましたが、急いで止めに入り、そのままの状態で撮影を行いました。

お客さまは、まったく気に留めていなかったもので、

おそらく当日倉庫に行かなかったら、日の目を見ることのなかったロードローラーが、パンフレットの表紙を飾ることになりました。

このようにご自身では気づいてもいなかったものが実は自社の魅力と気づくこともあるのです。

外部からの視点を借りるのは、自社を再認識できるチャンスだと思います。

【WORKS】

尾崎建設ブランディングデザイン→

ロゴ他、ブランディングによるビジュアルをご紹介しています。

【VOICE】

お客さまの声・尾崎建設株式会社→

尾崎建設株式会社さま尾崎専務と当社溝田の対談です。

全9回配信のステップメール「経営を強くするための企業ブランディング」では、ブランディングが具体的に何をするのか、成功するにはどうすればよいのか?など、疑問や不安を抱える方に向けた情報をお届けしています。

自社の「強み」や「魅力」に気づくきっかけになれば、と思います。

ぜひ、ご登録ください!

ステップメールのお申し込みは下記のフォームよりお願いいたします。

あなたの企業は大丈夫?ビジネスチャンスを逃す可能性のあるロゴとは【ロゴの役割1】

2022/11/29

突然ですが、画面から目を離してスマホや時計、ボールペンなど身の回りにあるものを観察してみてください。

そこには必ずと言っていいほど、企業や商品の「ロゴ」が入っているでしょう。

ロゴの入っていないものを見つける方が難しいかもしれません。

それほど私たちの身近にあるロゴですが、実は企業や商品にとって、非常に重要な役割を担っていることはご存知でしょうか。

当社では、ロゴには主に6つの役割があると考えています。

この役割から外れているロゴは、ビジネスチャンスを逃している可能性があります。

その6つの重要な役割を、全6回に分けてご紹介してまいります。

ロゴの役割1. 企業の顔(第一印象)である

私たちも仕事柄、身の回りや街中であらゆるロゴをチェックします。

そして、そのロゴが魅力的だと、ついその商品に手が伸びたり、お店に入りたくなったりします。みなさんも、このような経験があるのではないでしょうか?

それにはちゃんとした理由があります。

人間の場合は第一印象が大切と言われますが、企業や商品も同様です。

第一印象が悪いものは見向きもされませんよね。

ロゴが、企業や商品の顔となって、その第一印象を良くも悪くもしているのです。

では、実際に企業に当てはめて考えてみましょう。

例えば、名刺、封筒、WEBサイト、会社案内、チラシ、お店、看板、ユニフォーム、社用車、広告、…

これらすべてに企業のロゴが使用されます。

ここで使用されるロゴがお客さまとの大切な接点(コンタクトポイント)となり、その印象を決めることになります。

この時に、もしロゴの印象が悪かったり誤解を与えるデザインだったら、マイナスどころかチャンスを逃してしまうことにもなり得るのです。

企業もお店も商品にしても、ロゴが与える第一印象は良いに越したことはありません。

Apple社のリンゴマークがどれだけファンを増やし、iPhoneやMacの売上げに貢献しているかは言うまでもありません。

しかし、ここで注意したいのは、ただ「見た目だけが良いロゴを作れば良いというわけではない」ということです。

その理由は、次回以降でご紹介していきますので、ぜひお見逃しなく!

あなたの企業の顔であるロゴは、どんな印象を与えているでしょうか?

ぜひ確認してみてくださいね。

次回はロゴの役割2つ目、「ビジョンの見える化」についてご紹介していきます。

ステップメール「ロゴマークご発注で失敗しないために。」

当社では、ロゴマーク制作をご検討中の方へ向けて、

ロゴマークご発注で失敗しないために知っていただきたい情報を全6回のメールでお届けしています。

こちらも知りたい!という方は以下のフォームからご登録くださいませ。

「ブランディング」を進めていく時に、社内で反対されたら?

2022/11/24

企業経営に、ブランディングを取り入れようとしている経営者の方、社内でのご提案や進行はスムーズに進んでいるでしょうか。

もし、従業員の方の無関心や抵抗がみられた場合、ブランド戦略はそこでストップしてしまうのか、進めるべきなのか。

どのように社内の調整をするのか悩みますね。

時間をかけ話し合い、納得してもらうこと

当社の例としてお話を進めます。

新しいことに取り組む時、どんな人でも少し戸惑ったり、不安を抱くことが多いと思います。

経営者自身も「ブランディングって何?」と知るところから、「やってみよう」と実行を決めるまでは、時間をかけてご検討されたのではないでしょうか。

ことに、歴史がある企業や年配の方が多い場合は、ブランディングに限らず、新しいことに取り組むことが困難なのはよくあることです。

むしろ、抵抗があるのは当然といえるかもしれません。

当社は、無理に変化を強制することをおすすめしていません。

「今じゃないから、やめましょう」というご提案をする場合もあります。

なぜなら、長い期間勤めてきた方の気持ちこそ、大切にしたいのです。

長い期間勤めた方なわけですから、会社への気持ちは比例して大きいはずです。

ブランディングは確かにとても大切です。

しかし、それとは逆にどこか変わりたくないという愛着心があって当然です。

本当にブランディングが必要だと、感じてからでいいと当社では考えています。

同意のための話し合いは時間をかけることが大切ですし、納得してもらった上で、進めるのがよいでしょう。

当社ではお客様との話し合いを大切にブランディングに関する壁にもひとつずつ真摯に、向き合っています。

お客さまとのお仕事の進め方については、お客さま対談を通してご紹介していますので、よろしければご覧ください。

ご参考になれば幸いです。

ステップメール「経営を強くするための企業ブランディング」では、ブランディングによる、企業経営の方法をお届けしています。

社内での話し合いに、少しでもお役に立てれば幸いです。

ステップメールのお申し込みは下記のフォームよりお願いいたします。

WEBマガジン「DESIGNAM MAGAZINE」をリニューアル

2022/11/04

デザインが「経営課題解決の糸口」になることを

もっとたくさんの方に知ってもらいたいという想いで、

2020年に立ち上げたこのWEBマガジン「DESIGNAM MAGAZINE」。

2018年5月、経済産業省・特許庁の『「デザイン経営*」宣言』の発表を機に、デザインを経営に取り入れる動きも少しずつはありましたが、まだまだ広くは知られていない状況でした。

これまで本サイトの記事を通して、デザインに少しずつ興味を持ってくださる方々がいることを、とても嬉しく感じています。

しかし、経営者や起業を考えている方、企業の経営企画の方などに、十分に情報が届いていないとも痛感しています。

「デザインが経営課題を解決するツールであること」

をさらに広める段階にあることを実感し、サイト内容の充実を図ってまいります。

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

デザイン経営とはどのようなことですか? →

「DESIGNAM MAGAZINE」のこれから

単なるデザインに関する情報発信ではなく、

「ブランディングデザイン会社」だからできる「デザインがもたらす経営課題への効果」をお伝えしていくメディアへと成長していきたいと考えています。

例えば、さまざまな企業が抱える「商品の売り上げが伸びない」「採用活動がうまくいかない」などの悩み・課題は、デザインが解決の糸口になることがあります。

こういった経営課題に対して、どのようにデザインを活用することでどんな効果をもたらしたか、を具体的にご紹介してまいります。

合わせて私たちデザインエイエムの考え方や想いをもっとお伝えする場にできたらと考えています。

「アカルイミライ=(AM)」への第一歩をWEBマガジンと一緒に踏み出しましょう。

目的別の4つのカテゴリー

#デザインと経営

経営者の方へ向けて、経営を強くするためのヒントを紹介します。

企業が抱える経営課題をベースに解決方法を具体例と合わせてお伝えします。

#デザインを知る

制作会社に依頼をする際に知っておくと役立つ情報を紹介します。

こんなことに困ったことはありませんか?

制作を依頼するときは何を準備したらいい?知らない用語が出てきた!など…そんなお悩みも解決できるかも。

#ブランディング事例

当社が手がけたブランディングデザインを紹介します。

できあがるまでの過程や、成果など、皆さまが気になる効果の部分を実例を元にお伝えします。

#クリエイティブの裏側

私たちの考え方や想い、社内の取り組みなどを紹介します。

メールマガジン「DESIGNAM MAGAZINE MAIL」を始めます

DESIGNAM MAGAZINEの更新情報や、当社の実績情報を月2回お届けしてまいります!

時にはメールマガジン購読者限定の情報もあるかも…。

ご登録してお見逃しのないように。

また、SNSでも情報を発信しております!ぜひご覧ください。

・Twitter

・Instagram

皆さま、今後ともWEBマガジン「DESIGNAM MAGAZINE」をよろしくお願いします!

【終了】「会社経営を強くするためのブランディング」セミナー開催!!

2022/09/16

グローバル社会、少子高齢化、コロナのような不意な外部環境、

いいものをつくれば売れるという時代はとっくに終わり、

企業経営にブランディングを取り入れる傾向は高まるばかりです。

ブランディングとは、その見えない価値や魅力を高めることであり、

ブランディングデザインとは、そのためのすべての設計行為です。

企業の価値や魅力がどこにあるか、それは言うまでもなく、企業の中にあります。

外からつけ加えたり飾ることではありません。

では貴社のまだ見えない価値や魅力を見つけ、高めるにはどのようにすれば良いのでしょうか?

成功する正しいブランディングとは?その具体的な方法は?

自社のことはなかなか客観的に見られないもの。

このセミナーでは、60分という短い時間ではありますが

ポイントを押さえてわかりやすくお伝えします。

課題や悩みはそれぞれの会社によって異なりますが、

会社経営を強くするヒントとして、ぜひお役立てください。

たくさんのご参加をお待ちしております。

ご参加いただいた方だけに、期間限定の特典もご用意しています。

〇こんな課題をお持ちの方にオススメ

ご参加者の声

自分の会社の理念を明確にしたくて参加しました。

現在は様々なお客様からのご要望に対応するのが精一杯で、ただ忙しいばかりに。

セミナーに参加し、やりたい事とやるべき事の整理が必要と感じました。

(業種:製造業)

ブランディングについて学ぶため参加しました。

中小企業は名前が知られていないからこそ、ブランディングが効果的だということや、

採用の事例が参考になりました。

(業種:士業)

ブランディングの考え方と、事例がわかりやすかった。

個人事業主なので、きちんと考えて今後やっていきたいと思います。

(業種:専門サービス)

ブランディングとは何なのか、自社にどう活かせるのかを知りたくて参加させていただきました。

どうしても意識していないとつい一貫性のない発信をしたり、体裁だけ整えようとしたりしてしまうものだなと思いました。

(業種:マネジメント)

ブランドに関して、統一感、一貫性が大切ということを知ることができてよかったです。

きちんと認識したいと思いました。

(業種:美容)

本セミナー満足度について、「非常に良かった」「良かった」という回答が、全体の100%!

●開催概要

主催 株式会社デザインエイエム

日程 2022年10月21日(金)16:00〜17:00

会場 オンライン(Zoomを利用します)

URLは開催前日までにメールにてご案内いたします。

定員 15名

締切 2022年10月19日(水)12:00

参加費 2,000円

詳細・お申込み先はこちら →

注意事項

〇講師紹介

株式会社デザインエイエム

代表取締役 溝田 明

高知大学教育学部(デザイン専攻)を卒業後、

デザイン制作会社を経て1998年独立。

2000年 株式会社デザインエイエムを設立。

「デザインで明るい未来をつくる」という理念のもと、

企業のCI・VI・ロゴなどのグラフィックデザイン、

ブランディングを中心に活動している。

そのデザインによってクライアントが株式上場を果たしたケースや、

売上を1年で4倍にしたケース、異例の大出世をしたケースもある。

リピート率は9割を越える。

著書『本質を一瞬で伝える技術』(KADOKAWA中経出版)

NHK「クローズアップ現代」等 出演多数

書籍「ニホンゴロゴ2」等 掲載多数

日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員

お問い合わせ先

株式会社デザインエイエム セミナー事務局

E-mail:designam@designam.co.jp

TEL:03-5465-1008

WEBサイト

詳細・お申込み先はこちら →

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

デザインエイエム出張授業「明日から生活が楽しくなる観察力を身につけよう」 開催後レポート

2022/08/10

私たちの社名である「デザインAM」の由来は

デザインで「明るい未来」をつくっていくこと。

会社のメンバーはみんなデザインが大好きですし、

日々その可能性を実感しています。

けれど、自分たちが小学生や中学生の頃を思い返すと、

「デザイン」をそれほど身近には感じていなかったように思います。

デザインは、実は日常のさまざまな部分で

私たちの生活を豊かにしてくれています。

また近年、デザインの考え方を、会社の経営や仕事の仕方、

物事の考え方として取り入れることの可能性にも、

注目が集まってきています。

しかし今でも、小中学生がデザインを身近に感じる機会は

少ないのではないかと感じます。

そんな考えから、小中学生のみなさんが、

身の回りにあるデザインの楽しさ、素晴らしさ、可能性に

気付く機会になれば…と考え、この出張授業を企画しました。

本レポートでは、出張授業の概略をご報告します。

中野よもぎ塾に伺いました

3/6(日)に、無料塾「中野よもぎ塾」にて出張授業を開催しました。

その名も「明日から生活が楽しくなる観察力を身につけよう」

よもぎ塾は、1~2時間目は個別指導、

3時間目は集団授業を行っています。

3時間目の集団授業は、中学生の皆さんが今後生きていくうえで

必要なスキルを身につけたり、表現力を磨いたり、

「学ぶ」ことへの興味関心を高めたりするための時間です。

とても素敵な取り組みですよね。

私たちもこの考えに賛同し、ワークショップなどを行いました。

よもぎ塾について

明日から生活が楽しくなる観察力とは?

「デザイン」と聞くとどうしても「つくる」ことを

思い浮かべるお子さんが多いかなと思います。

もちろんそれはとても大切なことです。

しかし、同じくらい大切なのが「よく見る」こと。

しっかり観察することですね。

デザインは、中身のいちばん外側である必要があります。

食品のパッケージであれば、

…といったことを、パッケージのデザインで伝わりやすく表現しています。

授業の中ではグループに分かれて

ワークショップに取り組んでもらいました。

まずは「ハーゲンダッツ」と「ガリガリ君」を事例に説明。

その後、各グループに2つの商品を配り、

比較しながら議論をしてもらいました。

「2つの商品にどんな違いがあるかな」

「それぞれを手に取ったときどんなことを感じるかな・・・」等

答えはひとつではないので、なかなか難しかったと思いますが、

みなさん一生懸命考えてくれました。

最後にグループごとに発表していただきました。

どのグループも短い時間でしっかり検討してくれました。

大人顔負けの観察力!

代表・溝田から各グループの観察へのコメントをしました。

明日から生活の中で活かしてほしい

授業の中では、2つの商品のパッケージを比較し

「観察する」ということを体験してもらいました。

しかし日常の中にはパッケージに限らず、

さまざまなところにデザインが活用されています。

この標識はなぜこんな色、形をしているのだろう?

この本はとてもおしゃれに感じるけど、なぜそう思うのだろう?

このアプリはとても使いやすいけど、なぜだろう?

そうして観察力を磨いていくことで、デザインを身近に感じ、

その力を使いこなせるようになってもらえれば、とても嬉しいです。

参加いただいたよもぎ塾のみなさん、ありがとうございました!

出張授業リクエストの受付

デザインは、現状を観察して、よりよくするための技術の一つです。

より多くの小中学生のみなさんに、デザインとは表面的なことではなく、

根本的な営みであるのだということを知っていただければと思っています。

今後、他の団体様や学校様へもお伺いしていきたいと計画しています。

出張授業を依頼したい!興味がある!という方は、下記ページよりお申し込みください。

デザインエイエム 問い合わせフォーム

【こんな方々、是非お問合せください!】

・子どもたちに「デザイン」という仕事、「デザイナー」という職業を紹介したい

・子どもたちが「デザイン」に触れる機会をつくりたい

・社会との接点をもつワークショップを開催したい

※ お問い合わせの詳細に「出張授業リクエスト」と明記ください。

※ 通常業務の合間での対応になりますので、時期などはご相談のうえ決定とさせていただきます。

※ 場所によっては、実施方法の相談、または交通費の調整をお願いする場合がございます。

「デザイン教育の重要性」は色々なところで聞くようになりましたが、

まだまだ機会は少ないように感じています。

少しでもきっかけになればと思いますので、

興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

会社の現状分析をしたい。何かよい方法はありますか?

2022/08/03

ビジネス上の経営資源として一般的にあげられるのが、ヒト(人)、モノ(物)、カネ(金)、そして情報、時間などです。有形~無形までさまざまな要素が経営資源としてあげられます。

・ヒト

会社で働く人。また広くは協力してくれるパートナー。

税理士さんや協力会社などが代表的な例として挙げられます。

・モノ

会社が所有している物理的な資源。

例えばオフィス、パソコン、コピー機、プリンタ、商品、社用車など。

・カネ

会社を運営するためには資金が不可欠です。

他の経営資源、ヒト・モノは、ほとんどがカネで得られるため、カネが多ければビジネスも安定します。

・情報

目に見えないものですが現代では、最も重要なものになっています。

財務上でいえば無形資産となりますが、企業独自のノウハウや特許や著作、顧客情報などがそれにあたります。また日々どこから、誰から入手したのかというのも大切なポイントです。

・時間

現代において時間も経営資源のひとつです。

時間は無限のように思われがちですが、ビジネスにおいては、限りある中でどれだけスピード感をもって実行していけるかも、成功のひとつの秘訣です。

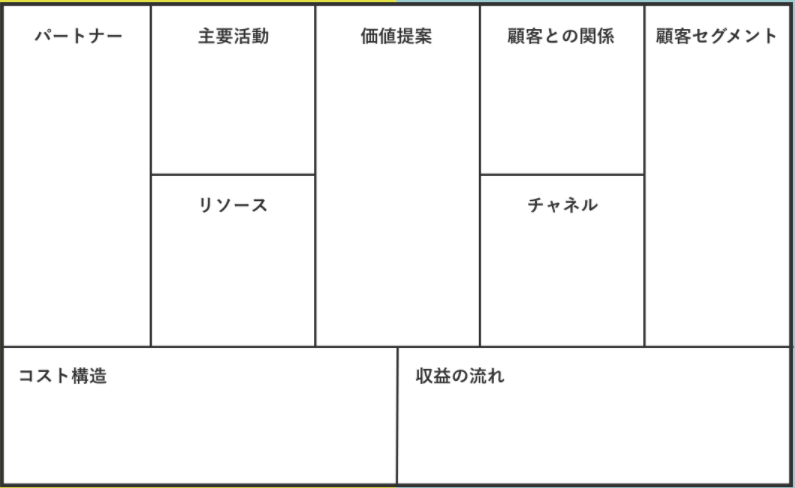

資源の整理や見直すツールの1つとして「ビジネスモデルキャンパス」(ビジネスの構造を可視化)というフレームワークを使用する方法があります。

新規事業はもちろん既存事業においても自社を整理し理解を深めたり、外部に対して説得力のある説明が必要な場合などにも利用されています。

下記9つの項目に対して説明をします。

※例は音楽配信ビジネスモデル・キャンパス

※例は音楽配信ビジネスモデル・キャンパス

具体的な機能はソフトの種類で多少のバラツキがありますが、以下があげられます。

【1】 顧客セグメント(CS:Customer Segments)

「誰に価値を提供するのか」「最も重要な顧客は誰なのか」を記入。

例:音楽ユーザー / Macユーザー / Windowsユーザー

【2】 価値提案(VP:Value Propositions)

顧客に対して「どんな価値を提供するのか」「どういったニーズを満たすのか」を記入。

例:1000曲がポケットに/操作しやすいデザイン/iTuenesによる簡単な音楽管理

【3】 チャネル(CH:Channels)

顧客セグメントに対して「どのように知らせ、届けるか」を記入。

コミュニケーション、販売方法、流通、アフターフォローなど、商品やサービスの提供ルートや、プロモーションの手段を設定していく。

例:アップルストア/小売店

【4】 顧客との関係(CR:Customer Relationships)

「顧客とどのような関係を構築するか」を記入。

対面、電話、オンラインなどがあり、フェーズや目的によって適切な関係は異なってくる。

例: 売り切り

【5】 収益の流れ(RS:Revenue Streams)

どこから対価を得るかを記入。

固定価格、変動価格、安売り、サブスクリプションなど、課金形態や課金メニューなど

例:iPodの代金

【6】 リソース(KR:Key Resources)

「ビジネスの価値を提供するのに必要なリソース(資源)は何か」を記入。

例:エンジニア/ブランド力

【7】 主要活動(KA:Key Activities)

「価値を提供するのに必要な主要活動」を記入。

例:企画・デザイン/販売促進

【8】 パートナー(KP:Key Partners)

ビジネスモデルを構築するために誰と組む必要があるかを記入。

例:小売店/アジアの製造メーカー

【9】 コスト構造(CS:Cost Structure)

運営するにあたりKA(主要活動)、KR(リソース)、KP(パートナー)等の発生するコストを記入。

固定費と変動費を分けて整理するとわかりやすい。

例:人件費/製造費販促費

大きくは右側に「どの顧客に何の価値を届けるか」、左側に「どのように価値を創造するか」、要素を記入して俯瞰してみることによりビジネス構造を見直したり、優位性や弱点の発見をすることで、より強固なビジネスモデルにブラッシュアップすることができます。

ビジネスにおける設計図といえるでしょう。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

RECOMMEND 経営者やご担当者におすすめ