【デザインのこぼれ話】寄り添うチカラで人々の感動と笑顔を生み出す「アイティフォー」ロゴ

2025/05/14

デザインには、見えない「こぼれ話」がある。

クライアントの想いを形にする過程で、デザイナーは何を考え、どんな工夫をしているのか?

実績紹介では語りきれない、その裏側に迫るのが「デザインのこぼれ話」です。

普段は語られない制作の裏側を、デザイナーの視点からお届けします。仕上がったデザインが、もっと面白く見えてくるかもしれません。

寄り添うチカラで人々の感動と笑顔を生み出す「アイティフォー」

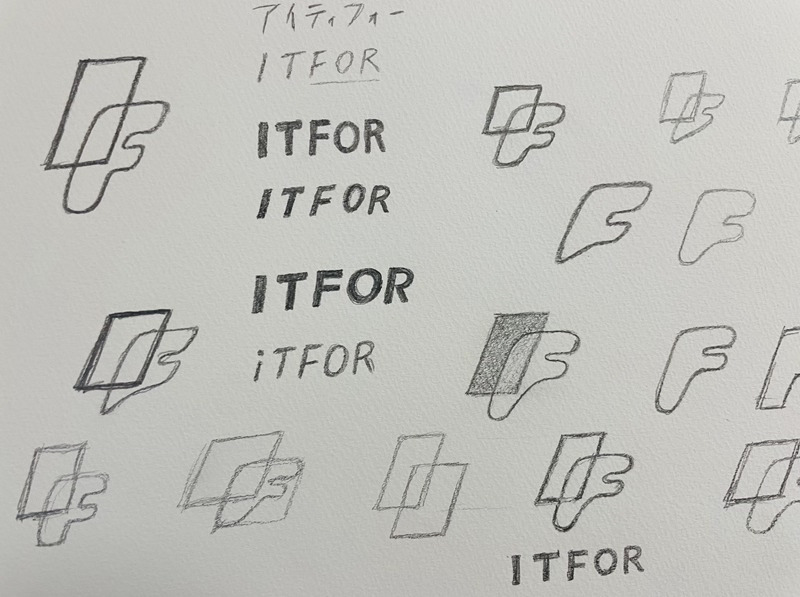

お客様に「寄り添うチカラ」を、ITの「I」と柔らかな「F」が優しく寄り添う様子で表現したロゴマーク。「F」は翼であり、未来に向けて自由に羽ばたく気持ちも込めました。

雰囲気の異なる2つの図形は、これまで培った「信頼、堅実」と「チャレンジする姿勢や遊び心」の両立を意味します。

マークの傾きは、創業1972年にちなみ、72°に設定。さらに、お客様への愛、地域への愛を込めて、「I(アイ)」を強調しました。

(ロゴ実績はこちらから)

担当デザイナー

株式会社デザインエイエム

ディレクター/デザイナー

草場 有紗 ARISA KUSABA

—草場さんはディレクターとして直接ヒアリングにもご参加されていますね。ヒアリングで印象に残っていることはなんですか?

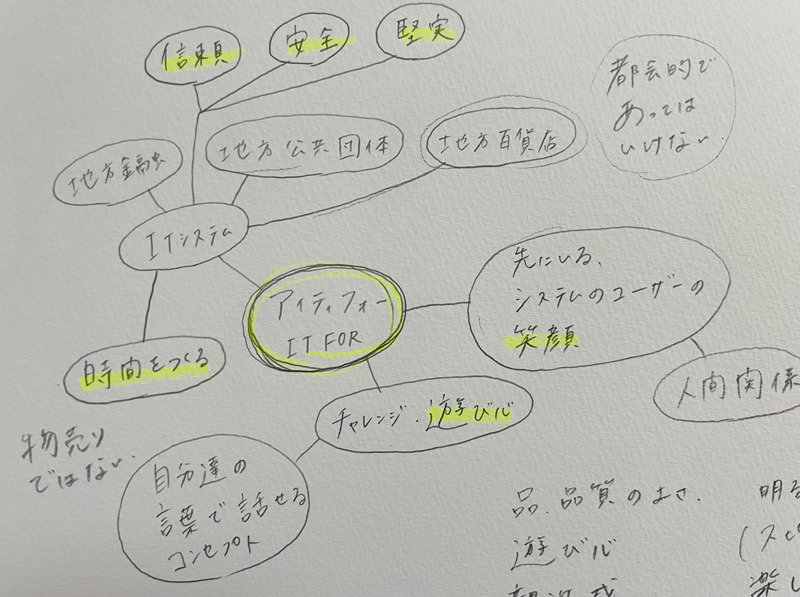

アイティフォー様は、地域金融機関や地方公共団体、地方百貨店をはじめ、地方を中心に様々な業界向けにITシステムやサービスを展開されています。直接のお客様の先にいる、そのサービスを使う社会の人々を常に念頭に置いてサービス提供されており、ヒアリングでは「人」や「笑顔」というキーワードが特に印象的でした。

人と人としての付き合いを大切にされていて、社会全体を自社の技術で良くして皆が笑顔になってほしいという強い想いを感じました。高い信頼性が求められるシステムを提供していることから、安全や堅実といったキーワードが一番にくるかと思っていたため、新鮮でしたし、すごく素敵だなと感じました。

—ヒアリングのあとは、どのように制作を進められたんですか?

ヒアリング前の事前調査や当日伺ったお話をもとに、まずは印象的だったキーワードを整理していきました。使いたいモチーフや目指したい雰囲気ごとにキーワードを分類しながら、それらを組み合わせてアイディアの方向性を探っていく…というのが、いつもの私のやり方です。

今回は、アイティフォー様の以前のロゴに使われていた「翼」のモチーフを継承する案や、「信頼、堅実」と「チャレンジする心、遊び心」といった、一見対照的な要素をどうデザインの中で共存させるかを考えていきました。

—お客さまからの反応で印象に残っていることはありますか?

自分の案に対してだけではないのですが、「どの案を選んでも、馴染むと思う!」と言っていただけたのが嬉しかったですね。今回は以前のロゴを踏襲することに拘らず、ご提案内容をお任せいただいたため、私たちなりにアイティフォー様を深く理解するよう心掛け、制作を進めました。ご提案時の、そういった言葉はとても励みになりました。

—最後に、今回のロゴでこだわったポイントを教えてください!

ヒアリングの中で、佐藤社長が「社員全員が興味を持つことができて、自分たちの言葉で説明できるロゴがいい」とおっしゃっていたんです。

それを踏まえて、ロゴの傾きは創立年の1972年にちなみ、72度に設定しました。

また、初回ご提案後にアイティフォー様からリクエストいただき、「I」の文字にはお客さまや地域への愛を表すポイントを加えています。

全体としてはシンプルですが、誰かに思わず話したくなるような、ちょっとした“語れる要素”を仕込めたかなと思っています。

おわりに

シンプルな中にも、たくさんの想いが込められたロゴ。

このロゴが、アイティフォー様のこれからを語る存在として、そっと背中を押し続けてくれたら私たちも嬉しいです。

デザインの背景を知ることで、ロゴに込められた意図やこだわりをより深く感じていただけたら幸いです。

ステップメール「ロゴマークご発注で失敗しないために。」

当社では、ロゴマーク制作をご検討中の方へ向けて、

ロゴマークご発注で失敗しないために知っていただきたい情報を全6回のメールでお届けしています。

こちらも知りたい!という方は以下のフォームからご登録くださいませ。

【Texted by】MIZUHO OGURA(director)

第09回【つくる】「背景」でより魅力的にしよう

2025/05/08

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter4 つくる

Lecture18 「背景」でより魅力的にしよう

<POINT>

“どこにあるか” によって、物体の魅力度は大きく変わる。モノづくりの現場においても、「背景」をうまく使えば、魅力をアピールできる強力な武器となる。

最も身近で奥深い「余白」

「余白美」という言葉があります。

が、クライアントの中には、伝えたいことがたくさんあるばかりに、広告スペースの白い空間が無駄だと言う人もたまにいます。

しかし、闇があるから星の光が輝いて見えるように、黒があるから白が引き立ちます。

対象をより引き立たせるために、何もない、シンとした「余白」のスペースは絶対に必要なのです。

コンペスタイルのプレゼンの場で、他社に勝つためにただロゴを大きく目立たせようとする会社がたまにあります。他社より目立たねば、という気迫だけは伝わりますが残念ながら逆効果です。場所に適した声のボリュームがあるように、声を張り上げればその分うまく伝わるかというと、全然そんなことはありません。

また、ガヤガヤと騒々しい場所で、ひと言声を発しても、やっぱり誰も耳を傾けてはくれません。でも、ぴんと空気のはりつめた静かな中で、ポンと発する言葉は、否応なしに耳に入ってきます。

スピーチや会話のときも「間」の取り方が最も大事だと言われるように、声高にしゃべりまくるよりも、間を十分にとって発したひと言のほうが重みが出るのです。

余白は、無意味な空きではなく、わざと演出する「無空間」。

手を動かすときは、対象物だけを見るのではなく、背景の白い部分のバランスも同時に意識してみてください。そうすることで、より見やすく、美しいものができるはずです。

何もないスペースや静寂が存在すると、つい不安に感じてしまいがちですよね。

しかし、それらに確固たる理由があれば、そこに存在する場の力を必ず感じるはずです。

勇気をもって「余白」をつくってみましょう。

第08回【つくる】ゼロからモノを生み出す技術

2025/04/24

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter4 つくる

Lecture17 ゼロからモノを生み出す技術

<POINT>

CHAPTER3「考える」で固めたアウトラインをもとに、細部をつくり込んでいこう。なぜそうするのかを常に考え、説明できるようにしながらつくるのがポイントだ。

設計図をもとに、細かいところに着手しよう!

CHAPTER4では、CHAPTER3「考える」で絞り込んだアイデアやラフ、構成案などをもとに、実際にモノをつくり出すステップに進みます。

使う素材や使い方は、すでに固めていますから、あとはがんばって手を動かすだけ。

迷うことなく、どんどん進めていきます。

とはいえ、すべてが予定どおりに進むとはかぎりません。家を建てる際も、綿密な設計図をもとに組み立て始めますが、いざ現場では数センチの誤差が生じるなど、臨機応変な調整がその時々で必要になります。

私たちのモノづくりにおいても、実際につくり始めてみると、「想像よりバランスが悪い」、「フォントが微妙に合ってない」、「解説の文字量が思ったより少し多かった」…など、予想外のアクシデントに見舞われることが多々あります。

でも、心配ありません。

完成予想図はすでに固まっていますから、そこに向けて調整しながら迷わず進めていけばいいのです。

もちろん、「この色がいい」「この言葉にしよう」とパッと判断しながら進めてかまいません。ただし、「なぜそう思うか」を考えておくことが大切です。説明できないならやめたほうがいい。デザイナーの感性に頼りすぎたものは、見る人の共感を得られません。

大工は家を建てるために、計算は必須ですよね。

きちんと理論立てて細部を作らないと、すぐ家も倒れてしまいますね。

一つ一つの取捨選択に対して「言語化」することを常に心がけたいです。。

【STAFF VOICE】異業種からWEB担当へ―“ワクワク”を原動力に新たな分野で奮闘

2025/04/23

Interviewee

株式会社デザインエイエム

WEB担当

藤澤 彩乃 AYANO FUJISAWA

WEB担当だからこそ大切、信頼関係を築く現場コミュニケーション

—本日はよろしくお願いします!

さっそくですが、藤澤さんの現在のお仕事内容を教えてください。

WEB担当として、お客さまのWEBサイトの運用やアクセス解析、保守業務の進捗管理、あとはサイトの修正作業やお知らせの更新などを行っています。最近は、WEBサイトの新規ページのコーディングや新規サイトの制作進行にも少しずつ携わらせていただいています。

—管理から実際の作業まで、WEB関連の業務を広く担当されているのですね。チームは今何名体制なのですか?

全部で4名ですね。リーダーはデザイナーと兼務なので、ディレクションや実際の作業は他スタッフ3名で分担しています。リーダーは常にチームの状況を把握してくださり、私たちが困った時にアドバイスをくださる形ですね。

—なるほど。お客さまと直接顔を合わせる機会もあるのでしょうか?

お客さまとは定例のミーティングを必ず行っているので、そこで直接顔を合わせて状況をお伺いし、課題解決のためのご提案をしています。短いスパンのお客さまだと2ヶ月に1度程度ですね。

—WEB会議ではなく、直接お客さまのところへ足を運ばれているのですね。

私たちWEBチームはデザイナーに比べて、どうしてもお客さまと直接お会いする機会が少なくなってしまうので、可能な限り足を運んで、顔を合わせることを心がけていますね。

ざっくばらんに色々とお話することができるのでお客さまとの心の距離も縮まりますし、その延長で小さな課題やお悩みについて話してくださることも多いので、私たちもその場で改善のご提案をすることができ、業務がより円滑に進みます。

—定例ミーティングがお客さまとのコミュニケーションを深める貴重な機会なのですね。

そうですね。私はWEB関連の仕事のキャリアがまだ浅いので、お客さまと直接お話することが大変勉強になりますし、良い刺激になっています。

—オンラインではなかなか伝えられないことやキャッチできないことがありますものね

そう思います。最初はガチガチに緊張してしまっていたのですが、今では仕事以外の話もできるようになり、毎回お客さまとお会いできるのが楽しみです。

販売員からコーダーへ。新たな挑戦で飛び込んだWEBの世界

—先ほどキャリアのお話が出ましたが、デザインエイエムに入るまでは何をされていたのですか?

新卒からアパレルの販売員として働いていました。

—なんと…!まったく別の分野でお仕事をされていたのですね。

WEBとは無縁の世界にいました(笑) もともと小さいころから洋服が大好きだったので、服飾系の短大に入って服を作ることを学んでいました。一応パターンメーキング技術検定なども持っています!

卒業後そのまま販売員として就職し、同じブランドに5年間勤めました。

—そこからWEBのお仕事にはどのように繋がっていくのですか?

5年間の販売員としての経験を経て、ちょうどキャリアアップについて考えていたタイミングで。周りは店舗を管轄するマネージャーや本社スタッフの道に進む方が多かったのですが、私は「何か自分の興味のある分野の技術を身につけて、新しい環境に挑戦したい!」という思いがとても強かったのです。

それで、以前から興味のあったWEBの専門学校に行くことを決めて、仕事をしながら半年間学校に通いました。

—お仕事と両立されていたのですね!そこで一通りの技術を学ばれたと。

そうですね。一通り学んだ中でも、一つのことに集中して問題を少しずつクリアにしていくコーディングの作業がとても面白く、自分には非常に合っていると感じました。

学校卒業の間際に前職は退職し、本格的にコーディングに携われる仕事に絞って転職活動を始めました。

—そこでデザインエイエムの求人に出会ったのですね。

WEBサイトを見て会社やスタッフの皆さんの雰囲気がとても良くて、ここに入りたい!と思い、すぐに応募しました(笑)

実務経験がなくても受け入れてくださる環境だったのもありがたかったですね。

—初めての挑戦だらけの環境に不安はなかったですか?

不思議と入社当初からあまり不安は感じていなかったですね。今までやってきたことと180度分野が違うので、不安に感じる隙が無かったといいますか。それ以上に吸収しなければいけないことが多かったので、ワクワクの方が大きかったですね。

—ワクワクは原動力になりますよね。いま入社されて何年になりますか?

2023年5月に入社したので、丸2年ですね。

—何だかもっと前からいらっしゃるような気が…(笑)

私もそう思います。あまりに居心地が良いので、もっと前からいる感覚です(笑)

初めての担当案件で目の当たりにしたお客さまとスタッフの強い信頼関係

—もともと興味のあったコーディングの業務についてはいかがですか?

コーディングはいま絶賛勉強中という状況ですね。今は経験が豊富なパートナーのコーダーさんの力をお借りしながら業務を進めています。私のことを気にかけてくださっていて、勉強のためにこの記事や本を見ておいた方がいいよとたまにURLを送ってくださいます。

—周りの皆さんも親身になってサポートしてくださっているのですね。

本当にそう思いますね。WEBチームのメンバーも、私が壁にぶつかった時に技術面でサポートしてくださったり、気分転換にと食事に誘ってくださったり…仕事面でも精神面でも支えていただいています。本当にありがたい環境で仕事ができていると感じますね。

―皆さんなんて温かいのでしょう…(涙)

そんなデザインエイエムの2年間で特に印象に残っている出来事などはありますか?

初めてWEB案件で担当させていただいたお客さまは印象に残っていますね。1社で5つのサイトを制作するというとても大規模な案件で、最初はサポート業務が中心でしたが、制作が進むにつれて資料作成やコーダーさんとのやり取り、構築したサイトの確認作業などあらゆる業務を経験させていただきました。その案件が非常に自分の身になったと今でも感じています。

―案件を通して一連の業務を経験できたのですね。

それと同時に、依頼に向き合うディレクターやデザイナーの姿やお客さまとの関係性がとても印象的で。スタッフ一人ひとりが、課題やお悩みをどうにかして解決したいという強い思いで、真剣に一緒に悩んで考えていて…こんな風にお客さまに寄り添って親身になれる会社があるんだと、自分が入社した会社ながら感激したことを覚えています。

お客さまもディレクターやデザイナーを心底信頼していて、初めての担当案件でお客さまとスタッフの深い信頼関係を肌で感じることができました。

―お客さまに徹底的に寄り添う姿勢はデザインエイエムの強みですよね。

そのお客さまはWEB制作からスタートしたのですが、現在は運用・保守業務の依頼をくださり、今でもお取引が続いています。

―根底に信頼があるからこそ、お仕事の幅も広がっていくのですね。素晴らしい連鎖です。他に、ここはデザインエイエムならではと感じることはありますか?

会社全体もスタッフも常に新しい挑戦をしていて、やってみたいと手を上げたことに対して全力でサポートする姿勢が整っているところですね。

私のような実務経験がないスタッフにもある程度の裁量を与えてチャレンジの機会を与えてくださることが本当にありがたいですし、大きなやりがいを感じます。

自分の機嫌は自分でとる。チャレンジを楽しむ姿勢の源とは

—お仕事をするうえで何か心がけていることはありますか?

「常にご機嫌でいること」ですね。私が敬愛するTVディレクターの方の著書のなかで「組織の中にいるうえで、不機嫌でいることは一つのメリットも生まない」と書いてあったのがとても心に響いて。それから常に心がけて仕事をしています。

—自分の機嫌は自分でとる。当たり前のことのようで、実は難しかったりしますよね。

でも藤澤さんはどんな時もニコニコ穏やかで…十分実践できていると思います!

本当ですか?そうであれば嬉しいです。

—お仕事以外では、どんなことで自分のご機嫌をとっているのですか?

大好きな芸人さんのラジオを聴くのが日課です。あとは、昨年から銭湯やサウナにドハマりしてしまって(笑) 週に1回は必ず行って、リフレッシュしています。

—それは良いですね!つい最近一人旅にも行かれていましたよね?

そうなのです!デザインエイエムはアクティブなスタッフが多いので、私も感化されてこの前熊本に一人で行ってきました。草千里ヶ浜という草原に行って馬に乗ったり、景色を見ながらぼーっとしたり。とにかく自然が力強くて、パワーをたくさんもらって帰ってきました。

—休日にしっかり充電してお仕事に臨んでいるのですね!

では最後に、今後こういったことに挑戦してみたいという藤澤さんの野望を教えてください。

そうですね。仕事の面では、やはりコーディングの技術をもっと磨いていきたいと思っています。将来的に一人で一からサイトを構築できるようになるのが目標です。

あとはアクセス解析の分野。お客さまのウェブサイトもより良くするためのアドバイスがご提案できるよう、とにかく今はあらゆる案件に携わり、経験を積んでいきたいですね。

—今後も藤澤さんのワクワクは続きますね。

はい、楽しみです!

プライベートではまだ海外に行ったことがないので、今年は海外旅行にトライしてみたいですね。まずはパスポートを取得することから始めないと…(笑)

—本日は新たなフィールドで奮闘する藤澤さんの貴重なお話をたくさん聞くことができました。本当にありがとうございました!

ちゃんと喋れていましたかね…?こちらこそ、インタビューしていただきありがとうございました!

藤澤の詳しいプロフィールはこちらからご覧いただけます。

編集後記

未知の世界への転職は誰しも不安がつきもの。そんな不安をワクワクに変えて、1つずつの挑戦を楽しむ姿にこちらがパワーをいただけたインタビューでした。どんなときも笑顔を絶やさず、スタッフに癒しを与えてくれる藤澤さんの益々の活躍をご期待ください!

【Texted by】MEI SAKATA(PR)

前回のSTAFF VOICEはこちら

リニューアルしたBBQスポット

『SKY GARDEN BBQ ルミネ立川』ブランディングを担当

2025/04/21

空の上の、ちょっと特別な時間。

2025年4月、立川駅直結のルミネ立川屋上に、BBQスポットがリニューアルオープンしました。

新たな店舗名は『SKY GARDEN BBQ ルミネ立川』。

心地よい風が吹き抜ける開放的な屋上庭園に、広々としたテーブル席と緑に囲まれた癒しの空間が広がります。

手ぶらで気軽に楽しめるBBQスタイルながら、屋外で食事を楽しむ非日常感も味わえる、立川の新名所です。

この『SKY GARDEN BBQ ルミネ立川』のブランディングを、株式会社デザインエイエム(東京都渋谷区、代表:溝田明)が担当しました。

クライアントの想いを、世界観に変える

このプロジェクトのご依頼主は、関東近郊でバーベキュー施設の運営及びコンサルティングを行う、東京バーベキューサービス株式会社(東京都府中市、代表:山崎仁督)。

企業理念は「たのしみを明日の力に」。

思いやりを込めたおもてなしで、お客さまの日々の暮らしの楽しみを演出し、明日の暮らしの力にしていただくことを目指す企業です。

ルミネ立川という、駅直結・アクセス抜群の立地でのBBQ店舗リニューアルにあたり、クライアントからはこんなご相談をいただきました。

「屋上庭園の気持ちよさが写真やロゴから伝わるようにしたい」

「施設は広くて綺麗。実際に来た人から“予想以上だった”と言ってもらうこともあった。来店前のお客さんにも、それを伝えたい」

「利用方法をより分かりやすくし、気軽に来店していただきたい」

私たちは、この施設で過ごすひとときの心地よさや、企業の姿勢までも含めて、“伝わるビジュアルと言葉”で設計しなおすことを意識してブランディングを進めました。

ロゴに込めた“風のぬけ感”

ロゴデザインのキーワードは、「屋上の気持ちよさ」と「風の流れ」。

訪れる人が空を見上げて深呼吸したくなるような、そんな感覚をシンボルとして表現しました。

曲線を活かしたラインは、風がやさしく抜ける様子や、ゆったりとした時間の流れをイメージ。

同時に、ルミネらしい上品さや洗練された印象も損なわないよう、バランスにこだわりました。

Webサイトは「わかりやすさ」と「世界観」の両立を意識

ロゴと並行して取り組んだのが、Webサイトの構築です。

施設の魅力を伝える写真や情報はもちろん、ユーザーが迷わず予約にたどり着ける導線設計を重視しました。

特に工夫したのは、「プラン・料金ページ」と「店舗情報ページ」の情報整理。

はじめて訪れるお客様が内容をすぐに理解できるよう、表現やレイアウトを細かく調整しました。

→ SKY GARDEN BBQ ルミネ立川Webサイト

また、企業としての姿勢を伝えるページも設置。

施設の背後にある「人」や「ビジョン」をしっかり伝えることで、ブランドとしての信頼感・好感度を高めています。

→ 東京バーベキューサービス株式会社Webサイト

写真が伝える、“空気感”という情報

Webサイトやポスターに使用した写真は、3月末に現地で撮影を行いました。

青空と新緑のグラデーションが美しいこの季節は、屋上庭園の魅力を最大限に伝える絶好のタイミング。

撮影では、BBQのシーンだけでなく、スタッフが活き活き働く様子も丁寧に切り取りました。

ルミネを利用する若い女性や、小さなお子さま連れのご家族を含めた、多様なターゲット層に響くビジュアルを意識しています。

館内ポスターやチラシもトータルでデザイン

ルミネ館内や最寄り駅にも掲示されるポスターやサイネージ、配布用チラシのデザインも担当しました。

通りすがりの人の目に留まり、思わず「行ってみたい」と感じてもらえるよう、魅力を伝えながらもシンプルで印象的な構成に。

キャッチコピーと写真のバランスにもこだわり、ブランドのトーンがすべてのツールで統一されるよう設計しています。

ブランディングで、“空の上の約束”を届ける

ロゴ、Web、写真、グラフィックツール。

ひとつひとつの要素を丁寧に積み上げることで、『SKY GARDEN BBQ』というブランドの“第一印象”を形にすることができました。

公開後、クライアントからは

「すべてがとてもわかりやすく整理されていて、お客様にも好評です」

という声も。

ブランディングが、お客様との出会いをスムーズにし、施設の魅力をより多くの人に届ける手助けになっていることを実感しています。

→ 東京バーベキューサービス SKY GARDEN BBQ デザイン制作実績

後日談:デザインの裏側、もっと詳しく

今回のロゴやWebサイトには、まだ語りきれていない細かなこだわりやプロセスがあります。

次回は、それらを丁寧にご紹介する「ブランディングの裏側」編を公開予定です。

デザインの力で体験価値をどう高めていくか——

そのリアルを、ぜひご覧ください。

→ DESIGNAM MAGAZINE

東京バーベキューサービス株式会社 代表 山崎 仁督 氏 コメント

2023年、ルミネ立川店のBBQ施設出店時のプレゼン資料からお世話になり、2023シーズン、2024シーズンの館内ポスター、デジタルサイネージ、チラシでも弊社の特長や商品の内容など、自然で親近感のあるヒアリングからわかりやすく表現していただけました。

今回自社HPリニューアルにあたり、店舗ロゴで現地の「空気感」をうまく表現していただき、

HP用の写真撮影時も、現地の雰囲気を最大限に引き出していただき、

私たちがお客様に提供させていただきたい「たのしみ」が伝わる内容に仕上げて頂けたと思います。

ロゴもHPも、期待を超えた仕上がりで、愛着をもって店舗を育てていく励みになると大変満足しています。

株式会社デザインエイエム 代表取締役 溝田 明 コメント

誰でもふらりと立ち寄れて、準備や片付けの手間なくバーベキューが楽しめる「SKY GARDEN BBQ ルミネ立川」。

手軽さの中にある特別感や、開放的な屋上空間の魅力がしっかりと伝わるよう、情報を丁寧に整理し、世界観をデザインとして表現しています。

立川駅にお立ち寄りの際は、気持ち良い風が吹き抜ける屋上バーベキューを体験しに、ぜひ足を運んでみてください。

株式会社デザインエイエムについて

「ともに、明るい未来への旅を」をビジョンに掲げ、

シンボルマークやロゴ制作をはじめ

企業のブランディングデザインやWebデザインなどを手がけるデザインエイエム。

その場しのぎのデザインではなく、

5年後・10年後により多くの実をつけていくデザインをご提供いたします。

【Texted by】

ARISA KUSABA(director)

第07回【考える】アイデアをどう絞り込むか

2025/04/09

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter3 考える

Lecture16 アイデアをどう絞り込むか

<POINT>

多くの選択肢が出揃ったら、次は、その中からベストなものを選びとる作業へ進む。

ここで選んだものが今後の骨組みとなり、方針となり、設計図となる。

心して選ぼう!

「何をよしとするか」の軸足を定める

たくさんのアイデア(選択肢)が出揃ったら、次はベストなものを選びとるステップへと進みましょう。

せっかくいいアイデアが出ていても、選ぶものを間違えると台無しです。

ここは慎重にいきましょう。

とはいえ、たくさんあるものの中から、バシッとベストなものを選ぶというのも難しいもの。いったいどうすればいいのでしょうか?

ここで、ヨーロッパ人のカーテン選びを参考にしてみましょう。

カーテン売り場といえば、たとえば「赤」をひとつとっても、

明るい赤やくすんだ赤、青みの強い赤、黄みの強い赤など、膨大な色数があります。

日本の場合、「インテリアに合う色はどれだろう」から始まって、「部屋に合うのはこれだけど、好みじゃない」「これを買ったら妻は何というだろうか」と続き、

結局、「当店人気ナンバーワン」、もしくは「店長のオススメ!」を選ぶ――なんてことが少なくないようです。

一方、ヨーロッパ人の場合は、どんなに色数の多い売り場でも、自分が求めている色をパッと選べる人がとても多い。

これができるのは、彼らが日頃から色に対して敏感であり、はっきりとポリシーを持っているから。

「インテリア」で選ぶのか、「今の気分」で選ぶのか。

「何を基準に選ぶか」をはっきりと決めてのぞむことが大切なのです。

すなわち、何を一番よしとするのか。

誰にとっての“よし”か? 「本質を一瞬で伝える」という場面を考えたとき、それは自分ではありません。

例えば企画提案をするときも、お客さんの「課題」に対して解を選びます。

ここに提案側の個人的な好みは、あまり役に立たないでしょうね。

広い視野でコンセプチュアルに考える必要がありますね。

今回取り上げたチャプターの全文や、

その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。

【デザインのこぼれ話】大人の居場所づくりを大切にする会員制のBAR「Bar Lilly」ロゴ

2025/04/07

デザインには、見えない「こぼれ話」がある。

クライアントの想いを形にする過程で、デザイナーは何を考え、どんな工夫をしているのか?

実績紹介では語りきれない、その裏側に迫るのが「デザインのこぼれ話」です。

普段は語られない制作の裏側を、デザイナーの視点からお届けします。仕上がったデザインが、もっと面白く見えてくるかもしれません。

銀座8丁目並木通りにある会員制のBAR「Bar Lilly」

ロゴは、柔らかなラインで、ゆりの花と文字をオリジナルで描いたデザイン。

ゆりの花の雄しべの部分に文字「Lilly」を忍ばせており、気づく人が気づき、コミュニケーションが生まれる一つの遊びの要素に。上質でありながら、くつろぎの空間に映える表現をしています。

(ロゴ実績はこちらから)

担当デザイナー

株式会社デザインエイエム

アートディレクター/グラフィックデザイナー

溝田 明 AKIRA MIZOTA

—デザイナーとして参加するのは珍しいですね。なぜ今回は参加に至ったのでしょうか?

今回は、お客さまからも「百合」を入れたいというご希望がありました。決まったモチーフがある中でどれだけ多くの方向性を探れるか。制約がある分、やはり通常よりも難しかったです。

普段はアートディレクターとして、複数のデザイナーの数百点のアイディアや提案の方向を調整する立場ですが、進行する中で全体の案のバランスを見ながら、自分のアイディアも追加することを決めました。

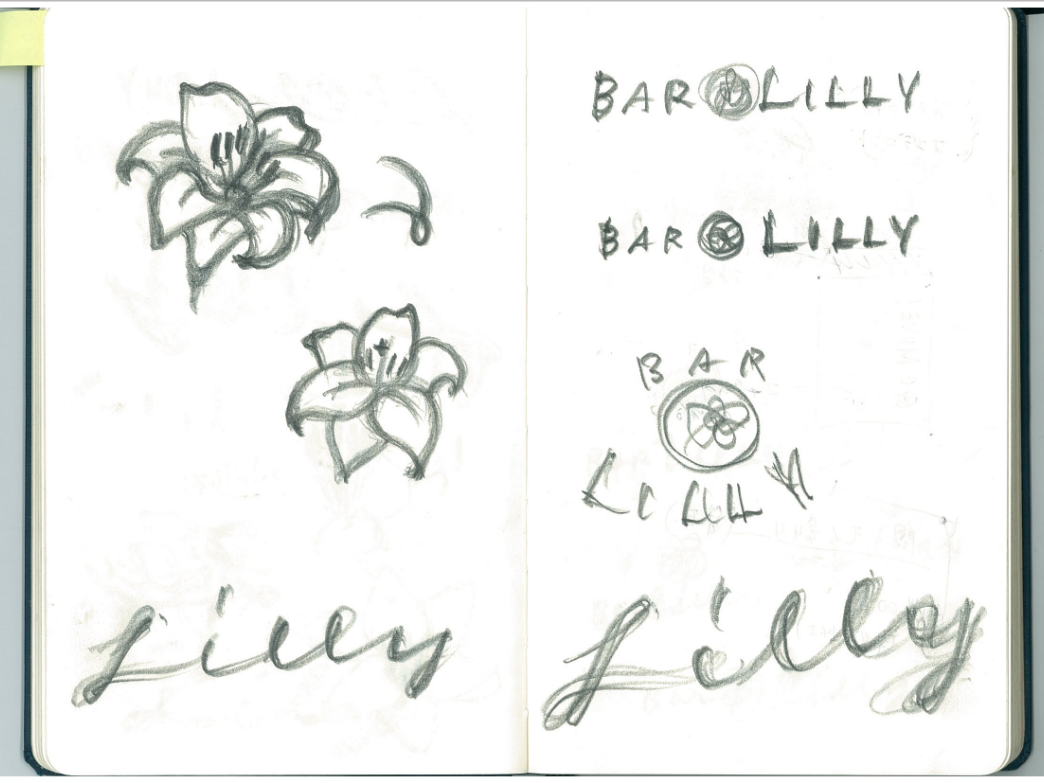

—ロゴ制作のアプローチについて教えてください。アイディアスケッチをあえて描かないこともあると聞きました。

そうですね。もちろん若いころはたくさんのアイディアスケッチを描いて試行錯誤していました。

30年以上のキャリアがある今では、ほぼ頭の中でできあがっていることも多く、いくつか思い浮かんだ案の中から、数日経っても良いと思うのものだけを形にしていきます。ただ、客観的に確認して下絵にするためのスケッチは描きます。

—スケッチを見せて下さい!

こんな感じで…百合の持つ優美な印象を最大限に活かしたかったので、直線ではなく曲線を意識し、特長である花びらの先がくるりと巻くような表現を探りました。雄しべの部分に「Lilly」を取り入れるアイディアも、この時点で生まれていました。

—こだわりのポイントを教えてください。

一番のこだわりは、雄しべの部分に隠された「Lilly」の文字です。

バーという空間では、ちょっとした会話のきっかけが生まれることが大切。このロゴが、お店のスタッフとお客さま、またはお客さま同士の会話の種になればと思っています。「このロゴ、実はLillyって文字が小さく入ってるんですよね~」と話せるような、そんな遊び心を込めました。

おわりに

私たちは、ただ「見た目が良い」デザインをつくるのではなく、使われる場所やシーンに寄り添い、企業やサービス・商品の価値を高めるデザインを心がけています。

デザインの背景を知ることで、ロゴに込められた意図やこだわりをより深く感じていただけたら幸いです。

ステップメール「ロゴマークご発注で失敗しないために。」

当社では、ロゴマーク制作をご検討中の方へ向けて、

ロゴマークご発注で失敗しないために知っていただきたい情報を全6回のメールでお届けしています。

こちらも知りたい!という方は以下のフォームからご登録くださいませ。

【Texted by】MIZUHO OGURA(director)

【STAFF VOICE】一時の担当デザイナーではなく長く寄り添うパートナーに。メンターの役割も担うママデザイナー

2025/04/01

Interviewee

株式会社デザインエイエム

デザイナー

平尾 恵梨 ERI HIRAO

経営者の熱い思いを込めた、初めてのブランドムービー制作

—今日はよろしくお願いします!

まずは平尾さんの現在のお仕事内容について教えてください。

デザイナーとしてお客さまとコミュニケーションを取りながら、ロゴやパンフレット、動画、ウェブサイト等の制作業務を担当しています。また、自社のWEBサイトやサービスの紹介資料といった各ツールの見直しや改善をチームメンバーと共に進めています。

—肩書きとしては「デザイナー」になるのでしょうか?

そうですね。デザイン制作の業務が中心にはなりますが、案件によっては進行管理も併せて担当しています。また、若手のデザイナーに対してアートディレクションを行うこともありますね。

—アートディレクションとは、具体的にどんなことを?

若手のデザイナーが出してくれたデザインをチェックしてフィードバックを行ったり、作業の進捗状況を確認したりしています。困った時の相談相手という感じでしょうか。

—若手スタッフにとってのメンター的存在ですね。

ご自身の業務も非常に幅が広いと思うのですが、今までで特に印象に残っている案件などはありますか?

初めて担当したブランドムービーの制作は今でもとても印象に残っています。デザインエイエムに入社するまで動画制作を自分が中心となって進めたことがなかったのですが、この案件でコンセプトやターゲットの設計、ストーリーの組み立て、絵コンテの作成、撮影の段取りなど…一通りの業務を担当させていただき、本当に勉強になりました。

—全てをご自分で!非常にチャレンジングな案件だったのですね。特に苦労されたのはどのような点でしたか?

構成の部分ですね。制作にあたりお客さまにも取材を行ったのですが、自社商品に対する熱い思いを直接聞くことができ、そのお姿がとても心に残っていて。

どういった構成にすれば、見る人を最後まで惹きつけ、そのブランドの魅力はもちろんお客さまの熱い思いを最大限伝えることができるだろうと試行錯誤し、ストーリーの組み立てにはかなり時間をかけました。

—映像が無事完成した時はどのようなお気持ちでしたか?

チームメンバーに助けていただきながら完成した映像を見た時は本当に感動しました。お客さまにも大変気に入っていただけて、ブランドの魅力を伝えることに少しはお力添えできたかなと嬉しくなりました。

—その映像は今でもどこかで見られるのでしょうか?

株式会社ティーワンさまのYoutubeで見ることができます。ぜひ多くの方に見ていただけたら嬉しいです!

人を幸せにする″デザイン″の魅力に惹かれ、アメリカの学校へ

—平尾さんはこれまでもデザイナーとして働かれていたのでしょうか?

いえ、一番初めは専門商社で営業事務の仕事をしていました。

—そこからどのようにデザイナーの道へ?

実は専門商社に2年ほど勤めた後、語学習得のためアメリカへ留学に行ったのです。その時にアメリカの街中や建築を見たり、美術館に足を運んだりして段々とデザインに興味を持ち始めて。こうやって人を楽しませたり、幸せにしたりすることができるデザインの仕事に自分も携われたらと思い、現地のデザイン学校に通うことを決めました。

—日本に帰国してからではなく、現地のデザイン学校に通われたのですね!

もっと現地の方々と関わってみたいと思い、現地でデザイン学校を探していました。いくつかのデザイン学校を見学した中で、直感的に「ここで学びたい!」と思える学校に出会い、すぐに入学することを決めました。

—すばらしい決心と行動力です。

その時はもう勢いですね。選んだ学校は現地の方が多く通う学校だったので、英語が母国語でないのは私1人だけ。そんな環境のなか、語学学校とのWスクールで学校に通い、英語での授業を受け、デザインのプレゼンテーションも定期的に行っていたので、語学の部分でも精神的な部分でもかなり鍛えられました。

—確実に度胸がつきますね。そこで一通りの知識を身につけて、日本に帰国されたと。

そうですね。アメリカに約1年半にいた後、日本でデザイナーとして広告制作会社に就職しました。

—そこからデザイナーとしてのキャリアがスタートするのですね!

最初に入社した広告制作会社に5年ほど在籍し、その後デザイン制作の会社を2社経験しました。その後にデザインエイエムに入社した形ですね。

—入社されて何年になりますか?

2022年5月入社なので、もうすぐ丸3年になります!

短いからこそ濃い時間に。出産を経て変わった仕事観

—平尾さんはデザインエイエムに入られてからお子さんを出産されました。出産前と後で仕事に対する意識はどう変わりましたか?

自分の好きなことを仕事にできているという環境もあり、出産前は仕事が中心の生活で、プライベートとの境目なく遅くまでデザインのことを考えている…なんてことも珍しくありませんでした。が、今はそうはいきません。時短勤務で時間も限られているので、いかにその中でベストを尽くすかということを常に意識しています。仕事に向き合う時間がとても貴重で有意義だということを改めて実感していますね。

—現在の勤務スタイルはどのような形なのでしょうか?

出社とリモートワーク、ハイブリッドです。デザインを考えたり、手を動かしたりする作業がメインの日はリモートワークを活用し、打ち合わせやお客さまへの訪問がある日は出社というように働き方を調整しています。メリハリが持てて、自分に合った働き方ができています。

―状況に応じて柔軟に調整できるのはありがたいですね。そのほか、家庭との両立で何か意識していることはありますか?

とにかく健康第一!(笑)体調管理には人一倍気を遣っています。生活リズムを見直し、夜更かしを減らしてしっかりと睡眠をとり、前向きな気持ちで仕事と家庭、両方に向き合うことを意識していますね。

仕事面では効率化を重視し、出来る限り無駄な時間を作らないよう心がけています。Googleのスプレッドシートを活用して案件ごとにスケジュールを細かく管理し、進捗状況が一目で把握できるようにしています。

―次にやるべきことが常に明確になっている、ということですね。とても大切なことです。AIツールなども活用されていますか?

そうですね。自分が考えたコンセプトやアイディアに対して意見をもらったり、別の角度からの視点を加えてもらったりと主にブレスト相手として活用しています。そこで広がったアイディアを基に、デザインに落とし込むというのがルーティンですね。

―復帰後、反対に何か「やめたこと」はありますか?

ひとりで抱え込むこと、をやめましたね。以前は「面倒な仕事を増やしてしまうのでは…」という思いが先行し、何とか1人で完結させようとしていましたが、今は時間が限られていることもあり、行き詰まった際は早めにチームメンバーに相談して協力をお願いするようになりました。

―なるほど。早めに現状を共有し、周りに頼ることも大切ということですね。

そうですね。皆さん自分のことのように真剣に考え寄り添ってくださるので、解決の糸口が見つかることが多く、結果スピード感を落とさずに仕事が進められて、本当に感謝しています。

―周りのスタッフのサポート体制が素晴らしいですね。

もう皆さん本当に温かくて。チームスタッフのバックアップのおかげでなんとか日々の業務を乗り切れています。

お客さまを深く理解し、伴走できるパートナーでありたい

—今スタッフのお話もでましたが…デザインエイエムは平尾さんから見てどのような会社だと感じますか?

とにかくチームワークが良く、誠実な会社だなと思います。お客さまと真摯に向き合い、汲み取った思いをどうデザインで表現するか、どのような伝え方がベストなのかをチーム一丸となっていつも真剣に考えています。スタッフ全員がお客さまの思いに深く向き合う姿勢を持っているのは本当に誠実だなと感じますね。

—仕事のやりがいや面白さははどのような点に感じますか?

先ほどブランドムービー制作のところでもお話しましたが、お客さまから直接お話を伺い、その熱い思いを制作物に反映させることができる点は面白さを感じますし、やりがいがありますね。

あともう一点は、案件にチームで取り組めること。ロゴ制作では毎回4、5名のデザイナーでヒアリング内容を共有し、それぞれがデザインを考えます。お互いのデザインに意見を出し合いながらブラッシュアップを行い、お客さまへご提案するプロセスが私にとっては大きな楽しさですね。自分にはない新しい視点を毎回取り入れることができ、とても良い刺激になっています。

—常に刺激のある環境のなかでお仕事ができるのは羨ましいかぎりです。

本当にありがたいですね。これからも多くのお客さまと直接顔を合わせてお話を聞く機会を大切にして、柔軟にさまざまな意見を取り入れながら、自分の視野を広げていきたいですね。

そしてもっとお客さまのことを深く理解し、デザインを通して一緒に未来を考えて、出来る限り長く寄り添えるパートナーでありたいと思っています。

—一時の担当デザイナーとしてではなく将来を伴走できるパートナーでいたいと。素晴らしいお考えです。

こうしてお仕事に力を注げるのも、お子さんの存在が大きいですね。

そうですね。家族の存在は何よりのモチベーションです。

最近は子供もだいぶ大きくなって動きやすくなったので、先日初めて家族でいちご狩りに行ってきました。

—なんと素敵な予定!さらに仕事にも身が入りますね!

今後も子供の成長を楽しみながら、誠意ある仕事をし続けたいなと思います。まだまだ試行錯誤ですが、自分なりの仕事と育児の心地よいバランスを見つけていきたいですね。

—ママの顔も垣間見えた貴重なインタビューでした!

今日はお話を聞かせていただき本当にありがとうございました!

こちらこそ、ありがとうございました!

平尾の詳しいプロフィールはこちらからご覧いただけます。

編集後記

昨年お仕事に復帰された平尾さん。

限られた時間の中でも、できる限りお客さまの所へ足を運び、直接思いを感じ取ろうとする真摯な姿、そして平尾さんを温かくサポートするデザインエイエムの「チーム力」が印象的なインタビューでした。

【Texted by】MEI SAKATA(PR)

前回のSTAFF VOICEはこちら

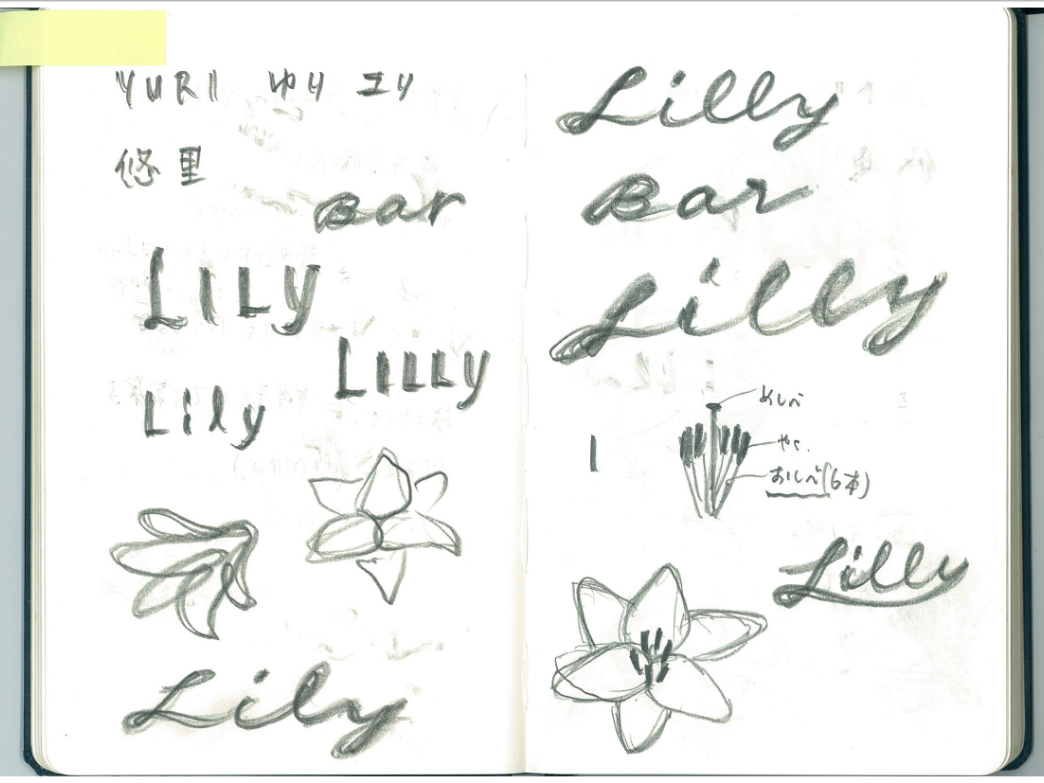

第06回【考える】「伝わるアイデア」を生み出す5つのヒント

2025/03/26

こちらの特集では、

弊社代表の溝田 明による著書『本質を一瞬で伝える技術』を

一部抜粋し、そのノウハウをご紹介してまいります。

見えにくい本質をつかみ、

一瞬で伝わりやすく表現することを生業としてきた

デザインエイエムだからこそ、お伝えできることがあります。

ぜひ本質を見抜き、一瞬で伝える思考法のヒントにしていただき、

皆さまのビジネスにお役立てください。

Chapter3 考える

Lecture14 「伝わるアイデア」を生み出す5つのヒント

<POINT>

伝わるアイデア出しのための5つのヒントを紹介しよう。

効果は実証済み。真似する価値は大いにあるはずだ。

主役・脇役・エキストラをキャスティングする

主役・脇役・エキストラとは、みなさんもご存じのとおり、舞台やドラマのキャストのことです。

- 主役……ストーリーの主人公。最も目立たせたい人。

- 脇役……主人公の魅力を存分に引き立てる役割。

- エキストラ……その他大勢。主役・脇役を引き立たせるための役割。

ミシュランで星を獲得した赤坂の中華レストランのロゴをつくった際は、主役に店名を据えました。

次に、脇役とエキストラを考えていきます。

このときは、CHAPTER1、 CAPTER2で見いだした手掛かりの範囲の中で考えるのがポイントです。

そこにないものを入れると、等身大の魅力ではなくなり、本質から遠ざかってしまいます。

- 主役……店名「Maison de YULONG(メゾン・ド・ユーロン)」

- 脇役……イメージカラー「朱赤」

- エキストラ……店名を説明する文言「酒家 遊龍」

一方、資料作りなら、主役・脇役・エキストラはこんな感じになるかもしれません。

- 主役……本題(出したい結論)

- 脇役……本題へと誘導し、納得できる説得材料を示す文章

- エキストラ……読みやすいレイアウト、分かりやすい画像、文字組み

ここでは、大切なことや魅力的なことなど、「言いたいこと」を主役に据えます。

次に、その主役を引きたたせる脇役、エキストラを考えます。

いわば、「言いたいこと」がより効果的に伝わるように補強するイメージです。

主役を引き立てるように脇役を添える…まるでお花のブーケを作る時のようですね。

日頃の資料作りでも「一番言いたいことを大きく、他は小さく」を意識すると見る側にとって分かりやすい資料となりますので、ぜひ実践してみてください。

また、今回事例に取りあげた「メゾン・ド・ユーロン」様は、

弊社WEBサイト内「WORKS」、「お客さまの声」でもご紹介させていただいております。

こちらもぜひご覧くださいね。

今回取り上げたチャプターの全文や、その他の内容につきましては、ぜひ書籍をご覧ください。

「和歌山一番星アワード」のロゴができるまで

2025/03/10

2025年2⽉4⽇(⽕)、和歌⼭県知事より発表された「和歌⼭⼀番星アワード」。

和歌⼭県が誇る優れた加⼯⾷品や⼯芸品、⽣活雑貨を厳選し、表彰する制度です。

このたび、弊社がネーミングおよびロゴデザインを担当しました。今回は、その誕⽣の背景とロゴデザインのプロセスをご紹介します。

ご依頼の背景

従来の推奨制度「プレミア和歌⼭」では、多くの県産品が認定される⼀⽅で、認定・受賞の特別感が薄れるという課題がありました。

そこで、「和歌⼭県が誇る県産品を全国・世界へ届けたい」という想いのもと、制度の全⾯的な⾒直しが決定。

新たな評価基準や審査フローを取り⼊れ、アワードとしての価値をより明確に伝えるため、ネーミングとロゴデザインの依頼がデザインエイエムに寄せられました。

「和歌⼭⼀番星アワード」という名前に込めた想い

数多くのネーミング案の中から、和歌⼭県と綿密な協議を重ね「和歌⼭⼀番星アワード」に決定。

この名称には、選ばれた県産品だけが認められる称号を「星」で表現すると同時に、企業や商品の可能性を感じさせる意味が込められています。

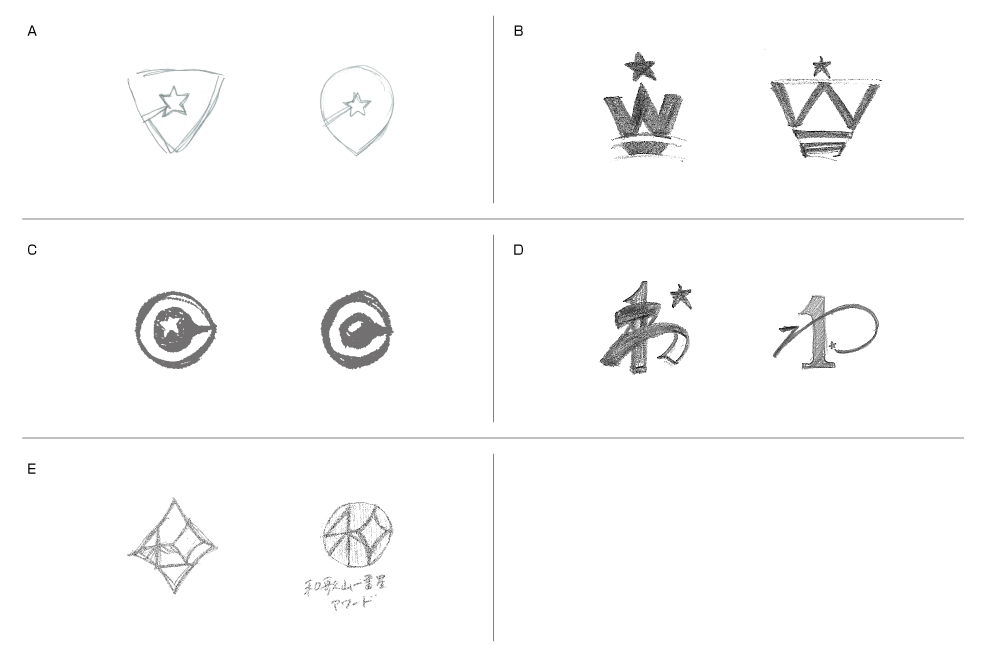

300案超のスケッチから⽣まれたロゴデザイン

ネーミング決定後、弊社のアートディレクター、ディレクター、デザイナー計7名によるロゴ制作がスタート。

4名のデザイナーが、それぞれ50〜100案のスケッチを作成し、アイデアを出し合いました。

制作プロセスでは、「和歌⼭⼀番星アワードに認定された商品を買いたいと思わせるデザインとは?」 「認定商品の売上向上に貢献できるデザインとは?」といった議論が交わされました。

また、物産展等で⼀⽬で認定商品とわかるデザインの必要性も重視し、アワードらしさを表現しながら、店頭で⼿に取りたくなるようなデザインを追求しました。

さらに、ロゴの使⽤シーンを想定し、以下の3つの要素を意識しました。

- 認定事業者が誇りを持てるマークであること

- 品格と信頼感を備えた仕上がりであること

- ⼀⽬でアワードを象徴するデザインであること

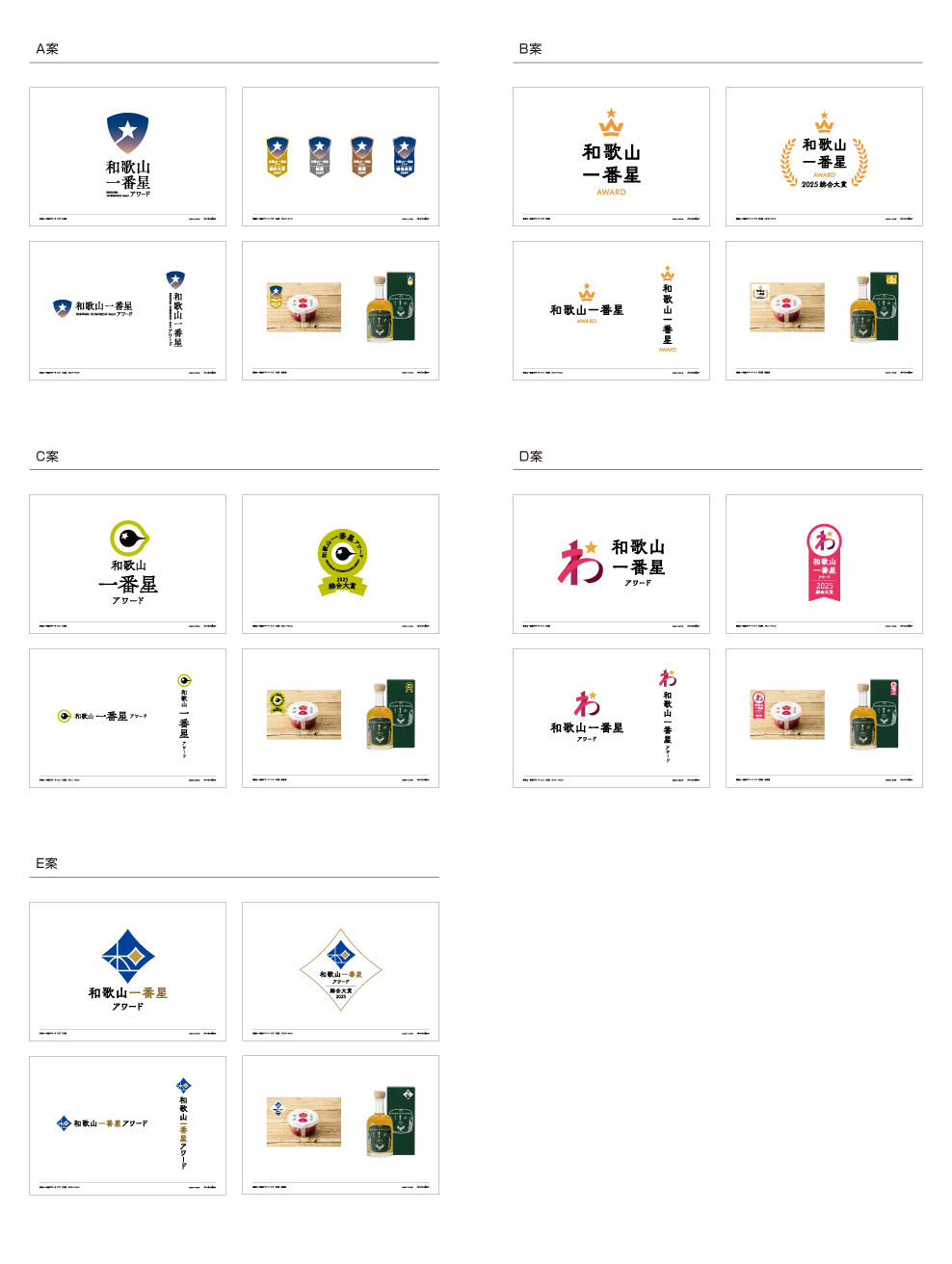

社内でのブラッシュアップを重ねた後、最終的に5案を厳選し、和歌⼭県へ提案。

それぞれのデザインに込めた意味や意図を丁寧にプレゼンテーションしました。

採⽤されたロゴデザイン

最終的に採⽤されたロゴは、「⼀番星」と、頭⽂字「W」と「⼀」を組み合わせた王冠のマーク。

「W」は雄⼤な紀伊⼭地を、「⼀」は和歌⼭県の豊かな⼤地や海を表現しています。

このマークは、栄誉あるアワードであることを⼀⽬で伝えるとともに、選ばれた県産品が和歌⼭の豊かな⾃然の上に輝く⼀番星であることを表現した、品格あるデザインとなっています。

カラーは、和歌⼭県の温暖な気候や豊かな⾃然、朗らかな県⺠性を象徴する温かみのあるオレンジを採⽤。

アワードの未来の発展を感じさせるカラーでもあります。

また、ご提案時のデザインから品格をより際立たせるために、親しみやすい雰囲気の書体から、明朝系の骨格を持つ品格あるゴシック体へ変更。

さらに、王冠マークのサイズを調整し、オレンジの色味をより品格が感じられるよう見直すなど、細部をブラッシュアップし、より洗練された仕上がりとしました。

和歌山県の方からも感激の声と高い評価をいただきました。

このロゴが今後、受賞商品の認定マークとして広く活⽤され、認定された商品が全国、さらには世界へと⽻ばたくことを願っています。

和歌⼭⼀番星アワードのこれから

和歌⼭⼀番星アワードは、2025年7⽉ごろに対象商品の募集を開始し、2026年3⽉ごろまでに最初の認定を⾏う予定です。

また、発信⼒のあるインフルエンサーを活⽤したPR施策を検討されており、認定商品の魅⼒を全国・海外に向けて発信していくとのことでした。

この取り組みが、和歌⼭の誇る魅⼒的な商品とともに、国内外で広く認知されていくことを楽しみにしています。

【Texted by】

KEITA YAMADA( designer )

おすすめ記事

RECOMMEND 経営者やご担当者におすすめ