TREND REPORT「コロナ禍でますます求められる社員の人柄・社風を伝える採用WEBサイト」

2021/06/04

2020年、コロナウイルスの感染拡大により各所で大きな影響がありましたが、採用活動もそのひとつ。

これまで一般的だった対面での直接面接は難しい状況になり、オンライン上での採用活動が広く普及しました。

直接会えない、見ることができない。実際に見て感じる印象・雰囲気は、どうしてもオンライン上では読み取りづらく、応募者数の確保や求める人材とのミスマッチなど大きな課題にもなっているようです。

企業側と求職者の「イメージのずれ」は、避けたい要素です。

思っていたのと違うなど、すぐに辞めてしまうといった要因にもなりかねません。

社員の人柄や社風は多くの就活生が知りたいポイントである一方、伝わり切っていないというアンケート結果も出ています。

会社の理念・仕事に共感してくれる人と巡り合うためには、

企業側からのコンテンツの発信がますます重要となっているといえます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000041581.html

当社でも採用面での課題を感じ、ご相談いただくお客さまは多いです。

今回は、その取り組みの一環でWEBサイトリニューアルをおこなったお客さまの事例をご紹介いたします。

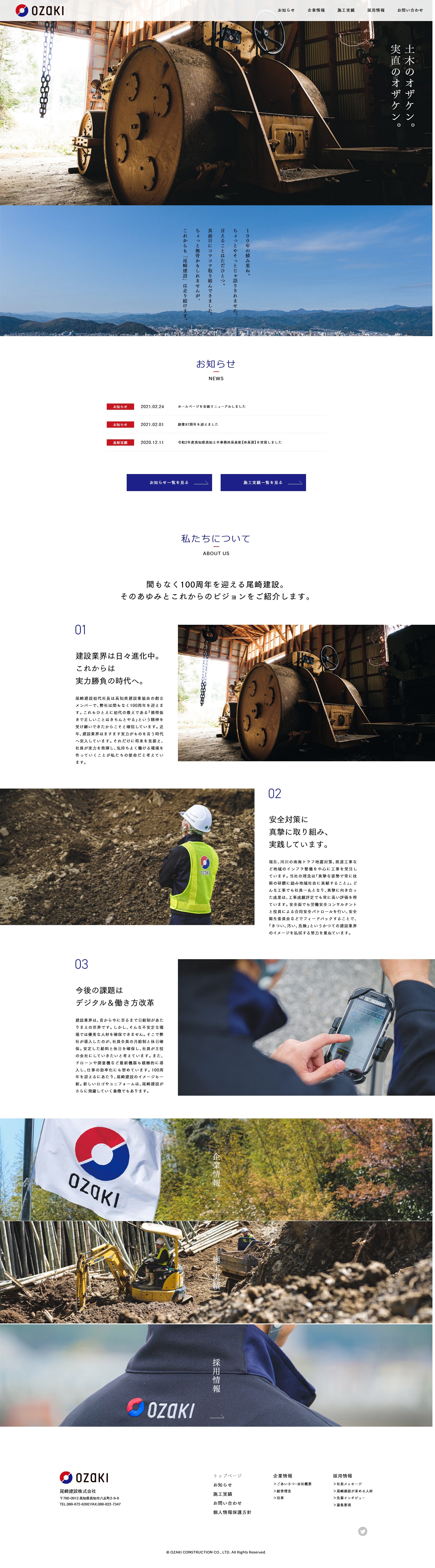

尾崎建設株式会社

高知県高知市にあり、土木工事を中心に地域の社会インフラ整備を行う、尾崎建設株式会社。

1924年創業、間もなく100周年という歴史ある会社です。

当社にはロゴのリニューアル制作のご依頼からお付き合いが始まり、現在は会社全体のブランディングデザインのお手伝いをしています。

その一環で、2021年2月にWEBサイトリニューアルをしました。

以下のご要望を受け、WEBサイト内の採用ページに社長メッセージ、求める人材、先輩インタビューのページを設けました。

・伝統と革新を伝えたい

・経験や学歴問わず、さまざまな人に来てもらいたい

・現代の就職活動に合わせた見せ方、やり方

間もなく100周年を迎える企業の伝統、変化を恐れず積極的に新しいことに挑戦している尾崎建設さま。

土木の業界でかつて「3K(きつい、汚い、危険)」といわれていたイメージとは異なり、社員の方々の生活の安定や向上を図るために、常により良い環境づくりに取り組まれています。

そんな会社の取り組みや社員の皆さんの実直さ・真面目さなどを表現するために過度な表現はせず制作。

幅広い職種での先輩インタビューを実施・掲載、現地で撮影した写真を効果的に使用するなど、入社後のイメージがしやすいようなサイト作りを心がけています。

採用情報ページ

採用情報ページ

先輩インタビュー

先輩インタビュー

2021年2月公開後、お客さまの周りからの反応も好評価とのお声をいただいています。

採用ページには新しいコンテンツ追加を予定しており、

WEBサイトを利用した採用活動は今後本格的に稼働する予定ですが、

すでにサイトをじっくり読んでくれた人からの問い合わせがあるなど反響もあるようです。

株式会社マルヨシ

三重県鈴鹿市にあり、企業を中心とした作業服のクリーニングなどを主な事業とする、株式会社マルヨシ。

2020年に創業60年を迎えられました。創業以来変わらず、日々研究・トライすること、一層の品質向上、地域社会に貢献することを大切にされています。

創業以来業績は好調でしたが、会社の成長と共に大きく2つの経営課題(以下)に直面するように。

・企業の印象、見た目と中身にギャップがあること

・人材採用がうまく進まないこと

統一した「マルヨシらしさ」を伝えるため、ブランディングデザインの取り組みを始めました。

社名やロゴの変更を経て、WEBサイトのリニューアルも実施いたしました。

(詳しくはこちら)

WEBサイトには採用情報ページを設置。社長からのメッセージや求める人物像、先輩社員のインタビューを掲載しています。

また、会社の仕事を伝える動画も制作。仕事環境や、テキパキと業務をこなす様子など…動画は、文字や写真だけでは伝えづらいポイントを伝えてくれる効果があります。

マルヨシさまではブランディングに取り組み2年以上が経過しました。

社名変更・ロゴ・WEBサイトをはじめとするデザイン変更に伴って、採用面でもうれしい成果があったようです。

求人募集をしたところ、能力があり、求める人材に相違ない人たちが集まりました。

以前は新聞を利用して求人をされており、応募者はアナログな人ばかり。

新しいことに興味を示さなかったり、

勉強せず情報のアップデートを積極的にしない人たちが多く、

面接していても物足りなかったと言います。

しかし、ブランディングが進む中でネットの求人サービスを利用したところ、知識や経験も多様な人からの応募があり、応募者数はこれまでの5倍以上に。

書類選考後、25人と面接を実施し、結果5名を採用されました。

ブランディングに取り組み、会社の中身と見た目を整えたことで、

課題であった人材採用の問題も解決することができました。

【Texted by】

MIZUHO OGURA( assistant director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業 仕事のヒント「第11回 ネーミングについて考えてみる」

2021/06/04

今回は、ネーミングについてです。

ネーミングとは名前をつけること(命名)です。

たくさんの商品や情報があふれている現在、覚えやすく印象に残るネーミングは重要です。

当社ではロゴの依頼を受ける際に、ネーミングも同時にご相談いただくことがたびたびあります。

ネーミングは専門的な知識と経験が必要になるため、ネーミングクリエイターと組んでお仕事をしていますが、素晴らしい発想力にいつも刺激を受けています。

まずは基礎となる要素定義をまとめ、その後発想をどんどんと広げていくんですよね。

短いキーワードの中に意味を込めるので、専門知識が必要ですが自社でできないこともないと思います。

まずはネーミングひとつにも、こだわりを持って考えているかチェックすることが大切だと思います。

とくに、B to C(一般消費者の取引)においては、わかりやすさや覚えてもらいやすさがポイントです。

いくつか事例をご紹介しましょう。まずは当社が担当した事例です。

ペット専門の不動産屋 &PET

ペットも人も幸せな住まいづくりをコンセプトに、

ペット専門のリノベーションマンションをプロデュースしています。

一見してこの不動産屋さんの特長が分かるようなネーミング、ロゴです。

一般的な例

・Suica(スイカ)

スイスイ行けるICカード

・セノビック(背伸び×BIG)

子供の身長を伸ばしたい、低身長をどうにかしたい悩みにこたえる成長サポートサプリ

・のどぬ~るスプレー(喉に塗る)

どれも身近な商品ですね。

ネーミングの際のポイントは、

1. 商品の特性を理解する

2. 一番叫びたいことは何だろう?

3. キーワード出し

身近な検索エンジンなどでヒントを拾えそうです。

また具体的なネーミングが決まったら、すでに使われていないか商標審査を忘れずにしてください。

特許庁のデータベースでご自身で行うか、弁理士さんに依頼すると確実です。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

WEBサイトを自社で更新したいのですがなにかよい手段はありませんか?

2021/06/02

WEBサイトを立ち上げてホっとするのも束の間、ここからがスタートです。

立ち上げ後、まったく更新していないWEBサイトをよくみかけますが、本当にもったいないです。

日々の自社の情報発信・更新が、その後のWEBサイトの明暗を分けるといっても過言ではないでしょう。

そこでポイントとなるのがいかに手軽に更新できるかということです。

A:手軽に更新を行うためには、CMS(Contents Management System)を導入するとよいでしょう。

少し難しいお話ですが、WEBサイトはcss、html言語で構築されています。

WEBサイトの更新ツールを導入していない場合、html言語などを駆使して更新していく必要があります。

しかし、この作業は専門知識がないと難しいものです。

そのため、手軽に更新を行うため、CMSの導入をおすすめしています。

<CMS導入の利点>

1. 専門知識なしでWEBページの更新・追加が可能

2. WEBサイト運用の分業化を推進できる。

ページによって担当部署が異なる場合に管理しやすい。

3. マルチデバイスへの対応が容易になる。

CMSの導入はWEBサイトのマルチデバイスにも対応しています。

マルチデバイスとは、PC、スマートフォン、タブレットなどへの対応ということです。

WEBページに必要なマスター画像やテキストをデータベースに保存しておけば、そのデータを閲覧デバイス別に対応したテンプレートが適用されます。

ページを更新する際にも一箇所だけ変更しておけば、各媒体に反映されます。

では具体的に、CMSの種類についてご説明します。

<オープンソース型CMS(小規模サイト向け)>

CMSのプログラム本体のソースコードが一般に公開されています。

そのため、ライセンス費用がかからず、安価に導入することができます。

※WEBサイトのデザインやテンプレートの制作・開発、サーバーへのインストールなどをWEB制作会社に依頼する場合は別途費用が発生します。

また、汎用的なプラットフォームになっているので、デザインやテンプレートのカスタマイズも比較的容易です。

ただし、多くのオープンソースCMSは、企業での商用利用を前提として設計されていません。

そのため、数千~数十万ページに及ぶような中~大規模サイトには向いていないといわれています。

また、公式なサポートは存在せず、プログラムそのものの不具合、脆弱性についてはすべてが自己責任となります。

〇代表的な製品名は?

・WordPress(ワードプレス)

・Joomla!(ジュームラ)

・Drupal(ドルーパル)

・Concrete5(コンクリートファイブ)など

当社では中規模なWEBサイトまでだと、WordPress(ワードプレス)をおすすめしています。

<商用パッケージ型CMS(中~大規模サイト向け)>

システムベンダーが商品として販売しているCMSです。

ベンダーによる公式なサポートを受けられること、不具合・脆弱性などに対する保証があることが、大きなメリットです。

基本的に企業での商用利用を前提として開発されているので、中~大規模のWEBサイトにも対応できる製品が揃っています。

オープンソースCMSに比べて劣るのはコスト面です。ライセンス費用がかかります。

多くの場合、導入するWEBサイトの規模に応じて、コストが上昇していく仕組みになっています。

また、WEBサイト構築時の初期費用もオープンソース型CMSに比べて高くなるケースが多いようです。

〇代表的な製品名は?

・小規模~中規模サイト向け:Movable Type

・中規模サイト向け(数千~数万ページ程度):HeartCore、NOREN など

・大規模サイト向け(数万ページ以上):Sitecore、Adobe Experience Manager など

<フルスクラッチ型CMS>

構築するWEBサイトに合わせて独自に開発するCMSです。

以下の場合において、開発・導入を検討するとよいでしょう。

・自社システムとの緊密な連携が必要

・独自の機能を盛り込んで複雑なカスタマイズを行いたい

システムベンダーと連携し、いちから設計・開発を行うことになります。

そのため、導入費用は高額になり、制作期間も長くなりがちです。

◎まめ知識

CMSは上記のほかにも分類方法があります。

・WEBページ生成の仕組みによって分類:

「静的CMS」「動的CMS」

・WEBサイトの用途に応じて分類:

「汎用CMS」「EC用CMS」

オープンソース型CMS、商用パッケージ型CMSにも、製品による得意・不得意があり、一概にどのCMSが優れているとはいえません。

WEBサイトの構築にあたってCMSを導入する際は、要件定義などを提示して、WEB制作会社やシステムベンダーに最適なCMSを提案してもらうのが無難です。

もちろん当社でも相談にのりますのでお気軽にお声がけくださいね。

https://www.hitachi-solutions.co.jp/digitalmarketing/sp/column/cms_vol01/

一部引用させていただきました。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業 仕事のヒント「第10回 ロゴの役割と商標登録について」

2021/05/28

今回は、ロゴ(マーク)について詳しく書いてみたいと思います。

ここでロゴの説明をするのは、ブランディングについて重要な役割を果たすからです。

毎日、各企業、サービスのさまざまなロゴを目にすると思います。きっと企業名を聞くと真っ先にロゴがイメージされるのではないかと思います。

たとえば「ナイキ」と聞いたらこのロゴが思い出されませんか。

「勝利の女神ニケの翼」をモチーフにしたもので、「Swoosh(スウッシュ)」と呼ばれていることでも有名です。

スウッシュ(Swoosh)とは、「ビューンと音をさせる」という意味の英語。

「スピード・躍動感」「ハイクオリティ」「アスリート」という意味が込められているそうです。

ロゴの6つの役割

さまざまな意味合いを持たせるロゴですが、そもそもどんな役割があるのでしょうか。

ロゴはただの意匠(装飾)ではなく、次の6つの役割があります。

1. 企業の顔(第一印象)

会社のシンボルであり、顔であり、表情(目つき)であり、アイデンティティにもなっていく、ロゴ。

好まれるに越したことはありません。Apple社のリンゴマークがどれだけファンを増やし、iPhoneやMacの売上げに貢献しているかは言わずもがなです。

2. ビジョンの見える化

ロゴは、単なるアイコンではなく会社のビジョンや理念(スローガン)、経営方針をカタチとして落とし込み、「見える化」する役割があります。

あなたの会社はどこに向かって進もうとしているのか。何を考え、何を大切にし、何を目標としているのか。

簡単なことではありませんが、そういった経営の本質をロゴで伝えることができれば、軸のしっかりした企業・お店として安心感につながります。社内外の共感もぐっと得やすくなります。

3. 他社との違いを明確にするもの

あなたの会社と、他社との違いは明確でしょうか?

強みは?特長は?個性は?目標は?

またこの先、何を独自の強みとしてアピールしていきたいでしょうか。

オリジナリティを打ち出し、他社との違いが明確なロゴを生み出すことで、個性をより一層引き立て、ブランド力をつけることができます。

4. 専門分野や事業内容を認知させるもの

例えば、飲食店でありながら、化粧品を彷彿させるクールなロゴだったり、緻密さや繊細さが求められる専門分野なのに、大ぶりで分厚い印象だったり。付加価値を提供する事業が、チープなイメージのロゴを使っていたり。

世の中には狙いの定まっていない、軸がぶれたものがたくさんあるのも事実です。

だからこそ、ブランディングが必要になってくるのですが、ロゴをデザイン制作する上で、相手に正しく伝わっているか、誤解されていないか、という第三者の客観的な視点はとても大切です。

5. 世の中にフラッグ(旗印)を立てるもの

日本でロゴの起源は「家紋」、西洋では「紋章」です。

日の丸の国旗は、「日本はここ!」という意思表示といえます。

ちなみに、日本人のパスポートの表紙に入っている「菊紋」は国章。国家を象徴する紋章ですが、これもまた言葉であれこれ説明しなくても、一目で「日本!」と分かるロゴです。

6. 社内の意思統一

ロゴを作り企業理念など、明確なコンセプト(意図)を打ち出し、社内で共有すると意思の統一が図れ、チーム力を高める役割を果たしてくれます。

当社では、6つの役割をきちんと果たすロゴ制作をしていますが、その結果、お客さまから以下のようなお声をいただきます。

「スタッフのモチベーションが高まった」

「リクルート(人材採用)で、いい結果に結びついた」

「スタッフが会社に誇りを持てるようになった」

「胸を張って名刺が出せるようになった」

「名刺交換のときに、必ずロゴについて突っ込まれます(笑)」

「確実に営業の武器になっている」

「スタッフが自分の会社を家族に自慢している」

もうひとつ事例をご紹介しましょう。

世界的なグローバル企業であるグーグルです。インターネットユーザーであれば、このロゴを見ない日はないほどですね。

ロゴは色の3原色(青・赤・黄)で構成されていますが、”L”をあえて緑色にしているのは「Googleはルールにとらわれない」という経営哲学がもとになっているからだそうです。

このようにロゴの持つ意味を調べてみるとまた違った角度で企業の魅力を発見することができます。

商標登録について

ロゴは商標登録をすることをおすすめします。

ロゴを継続的に使用することにより、ブランドが認知され資産価値となっていきます。

商標登録は特許権や著作権に並ぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっています。

登録せず、「他に使われてしまった」、「似たようなロゴがあったのに知らなかった」などのケースがまったくないとは言えません。

「商標登録」しなかった会社の失敗例はこちらでご紹介しています。

次回はネーミングについて考えてみたいと思います。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

商標権取得のすすめ

2021/05/21

ロゴやシンボルマークには、印象を決定づけるという大切な役割があります。

当社では、制作したロゴは商標登録することをおすすめしています。

ロゴを継続的に使用することにより、その会社や商品などのブランドが認知され、財産価値となっていくからです。

商標登録は特許権や著作権にならぶ知的財産権のひとつと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっています。

登録せず、「他に使われてしまった」、「似たようなロゴがあったのに知らなかった」などのケースがまったくないとは言えません。

「商標登録」しなかった会社の失敗例

以下のようなケースが考えられます。

・開発した新製品に新たな商品ロゴをつくったが、ある日突然「商標権侵害」で使えなくなってしまった。

・先に作ったロゴだったのに後から真似されてしまった。商標登録をしていなかったため文句が言えないばかりか、「商標権侵害」で訴えられてしまった。

・新しく作ったロゴを名刺、パンフレット、看板等に入れて制作したが、「商標権侵害」で作り直さなくてはならなくなった。

いずれも商標登録をすることで避けられます。

事業がうまくいき、有名になるほど、商標権でのトラブルは大きな損害が生じます。

名刺やパンフレットなどにロゴを入れて印刷をしてしまっても、そのロゴが他社で商標登録されていて、類似している場合は、作り替えなくてはなりません。

せっかく作ったものが費用も含めて無駄になってしまいます。

更に知っておくと便利な知識

◎商標の種類

商標には2つの種類があります。

・シンプルな文字・テキスト(いわゆる標準文字)

→まずはサービス名、社名など

・ロゴタイプ(図案化された文字)

→ロゴやシンボルマーク等です。登録する分類区分等も関係してくるので具体的にはご相談下さい。

◎海外商標について

海外の出願登録はその国ごとに行わなくてはいけません。

優良な現地代理人と密な関係を持ち、適時各国の知財情報を得るようにな特許事務所に依頼することをお勧めいたします。

当社ではロゴ制作時、ご希望により「商標登録」の代行手続きを行っております。

ご依頼いただくことにより、事前調査から登録・代行までの一切をパートナーの弁理士と共に行っております。

詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業 仕事のヒント「第9回 ブランディングデザインの事例」

2021/05/21

前回は「ブランディング」についての説明でした。

ブランディンクとはブランドをつくっていくプロセス(手順)のことでしたが、いかがでしたでしょうか。

今回は、より具体的にイメージしていただくために当社のクライアントの事例をご紹介しましょう。

株式会社マルヨシさま

三重県鈴鹿市で産業クリーニング、クリーンウェアの販売を手掛けている

株式会社マルヨシさま。

法人や医療機関で使用される制服や作業着、小物、リネンなどの「産業クリーニング」を専門に取り扱っています。

ロゴデザインの制作をきっかけにブランディングを担当しました。

ロゴは、しなやかさの中にある強さ、誠実さ、堅実さを表す株式会社マルヨシの企業姿勢が伝わるよう制作。ロゴに込めた想いを主軸にマーケティング、コミュニケーションを整えていきました。

新ロゴ

新ロゴ

旧ロゴ

旧ロゴ

ロゴを変更しリニューアルしたコミュニケーションツール

WEBサイト

正面ゲート

名刺&封筒

ロゴデザインのリニューアルと同時に、「マルヨシクリーニング」から「マルヨシ」に社名変更もされました。

そこからブランディングに取り組み、3年。「マルヨシらしさ」を表現してきたことで、町のクリーニング屋さんと間違えられることもなくなりました。

また経営課題であった人材採用時の会社の「印象・見た目と中身のギャップの差について」を解決することができました。

社外からの期待度、イメージもアップし、士気の高い社員が集まり、組織の活性化にもつながっています。

マルヨシさまは、大手企業に常駐しての仕事も担当されていますが、デザイン変更後、顧客担当者からも注目されるようになりました。

仕事内容をしっかり見てもらうことができ、契約料アップという思わぬ成果も出たそうです。

「ブランディングデザイン」を通じて経営課題の解決の糸口とした例のご紹介でした。

詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業 仕事のヒント「第8回 ブランディングってなんだろう」

2021/05/14

第8回は、ブランディングについてです。

「ブランディング」とは、

ブランドをつくっていくプロセス(手順)のことです。

ブランドに対する共感や信頼などを通じて、顧客の頭の中にある印象を意図した方向へ導き、顧客にとっての付加価値を高めていくよう一つ一つ丁寧にマネジメントしていくことです。

他との「差異化」ともいえるでしょう。

私たち生活者は、日々さまざまなところで、会社(商品やサービス)との接点があり、五感を通して、その識別されたイメージを頭の中につくっていきます。

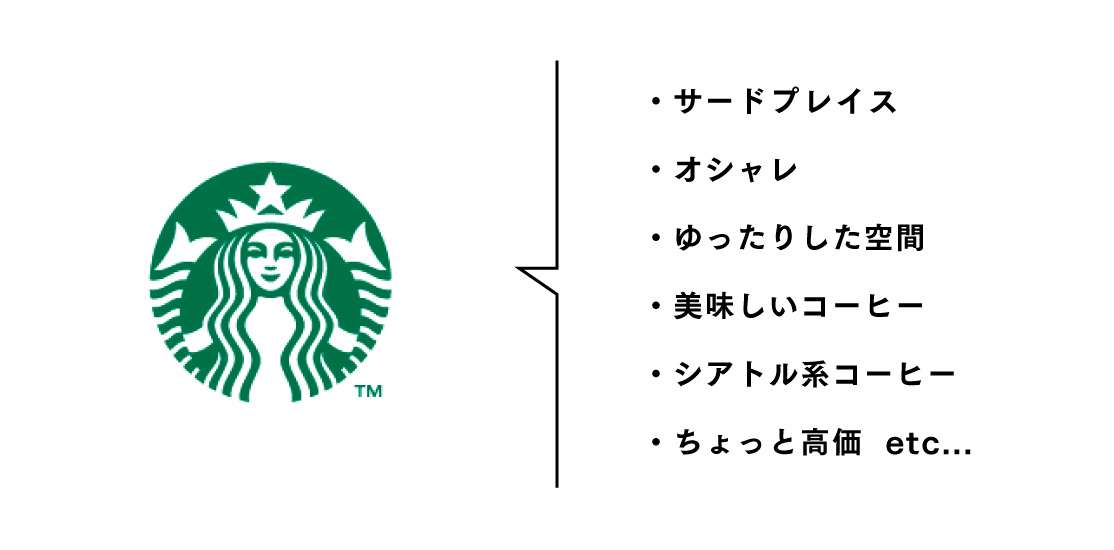

例えば「スターバックス」という名前やロゴを見聞きした時、さまざまなイメージが思い浮かぶと思います。

では思い浮かぶイメージとは、何から出来ているものでしょう?

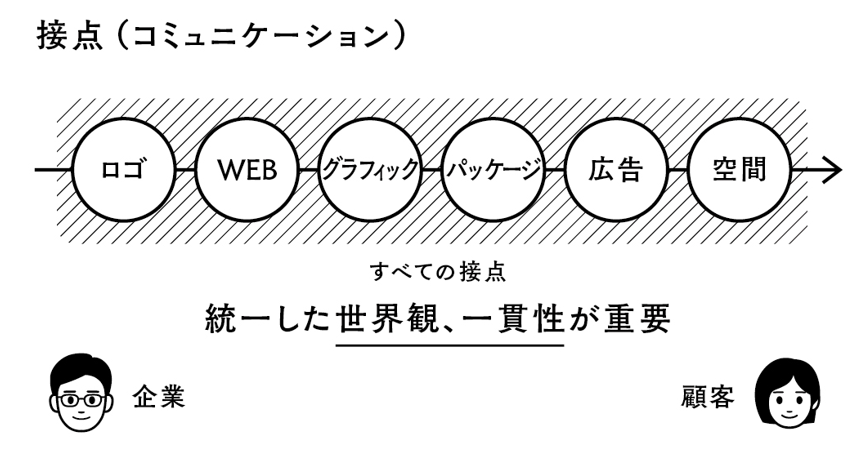

それは、コーヒーのフレーバー、ロゴ、WEBサイト、SNS、広告、パッケージ、空間(店舗やイベント)、店舗スタッフの対応、口コミなど、ありとあらゆるところから発信される情報や体験の積み重ねに他なりません。

新しいロゴやかっこいいキャッチコピーを作って、商品のパッケージに貼り付ければ終わりといった単純なものではありません。また、広告で一時的なイメージアップを図ることでもありません。

ブランディングとは、その見えない価値や魅力を高めること。

長期的に今の時代性や価値観なども見極めながら、あくまで顧客視点で

その会社(商品やサービス)の強みや個性(らしさ)を引き出し、

与える印象を一つ一つ丁寧にコントロールし、その魅力が伝わりやすくデザインしていくということです。

結果的に会社の価値は高まるので、人材確保も容易になり、収益にも結びつきやすくなります。

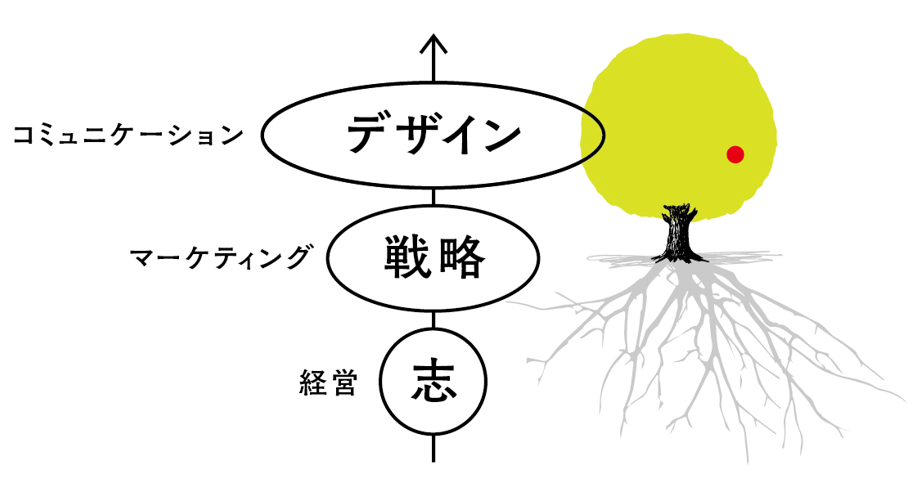

第3回で説明した理念(「志」上記図)が土台となり

それに即した戦略、デザイン(コミュニケーション、すなわち顧客との接点)を考えていかなくてはいけません。

次回はブランディング事例をご紹介します。

弊社では、中小企業の経営者の方向けにこのシリーズでお伝えしている「仕事のヒント」のような内容を含めたブランドコンサルティングサービスを行っています。

有料のサービスとなりますが、ぜひご興味があればお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらまで。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

【WEBサイトリニューアルのすすめ】過程を見せる

2021/05/14

弊社WEBサイトは2020年7月末にリニューアルを果たしました!

問い合わせ数が増えたり検索順位が改善したりと、嬉しい成果を感じています。

→ デザインエイエムサイト

私たちが工夫したポイントを、「過程を見せる」というテーマでお伝えします。

その他、「端的に自社のことを伝える」、「お客さまとのコミュニケーションを意識」というテーマでもWEBサイトリニューアルポイントをご紹介しています。

なぜ「過程を見せる」必要があるのか?

今回新たに公開したコンテンツに「ケーススタディページ」があります。

制作実績とは違うの?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

制作実績が「結果」を紹介するものとすると、ケーススタディは「過程」を紹介するためにご用意しました。

では何故、過程を紹介する必要があるのでしょうか?

それは「ブランディングデザインを依頼すること」は「出来上がった何かを購入すること」とは大きく異なるからです。

その会社・商品の特長や個性、ストーリーを表現してこそブランディングデザイン。唯一無二のものになります。

弊社はいつも、お客さま自身に向き合う中で、様々なご提案をしながら制作しています。

結果としての「制作物」の質が高いことはもちろん重要ですが、

「どのように向き合うのか、提案するのか」も大切なポイントだと考えました。

是非こちらから、ケーススタディの記事も読んでみてください。

以下の画像は当時使用されていたロゴと、弊社からリニューアルをご提案し、採用いただいたロゴです。ケーススタディでは、ここに至る過程を示しています。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

なお、「結果に至るまでを見せる」効果は、デザイン業界に限ったことではありません。

機能や性能だけで差別化を図るのは、大変難しい時代と言われています。

仕事の過程や姿勢、想いを見た上で、信頼できる依頼先を決められるお客さまは、様々な業界で増えています。

そんな想いをもってご用意した、ケーススタディページ。

今後徐々に、新しい記事も公開される予定です。どうぞお楽しみに!

他にも、WEBサイトリニューアルポイントを別記事でご紹介しています。

→ 端的に自社のことを伝える

→ お客さまとのコミュニケーションを意識

【Texted by】

ARISA KUSABA( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業 仕事のヒント「第7回 デザインって ブランドってなんだろう」

2021/05/07

今回は、デザイン会社らしく「デザイン」と「ブランディング」について

触れてみたいと思います。

「デザイン」について

「デザイン」という言葉を聞くと、多くの方が「意匠」すなわち「装飾」で表面を飾ること、外見をかっこよくすることを、イメージされるのではないでしょうか。

しかし「装飾」は一部にすぎず、デザイン本来は「目的を定め、達成するために考えや方法を組み合わせること」をいいます。

最近は、「キャリアプランをデザインする」とか「ライフプランをデザインする」など「デザイン」という言葉はさまざまなシーンで使われるようになりました。

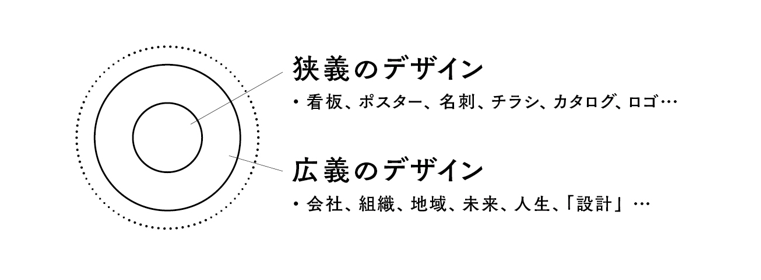

弊社がお手伝いしているデザインは、上記の図だと広義にあたります。(狭義も含む)

経営上の課題を「デザイン」を通して解決に導くお手伝いをしているのです。

「ブランド」と「ブランディング」について

ルイ・ヴィトンやエルメスといった「高級ファッション」や「一流メーカー」だけが「ブランド」であるという誤解はさすがに少なくなってきましたが、

まだまだ「中小企業には関係ないよ」と考える方も多いのではないでしょうか。

そもそも「ブランド」の語源は

ラテン語の「Burned(焼印をつける)」から来ています。

自分と他人の家畜を識別するためのものでした。

また昔から、欧米ではエンブレム(紋章)、日本でも江戸時代に一気に広まった家紋のように、他者と識別するための記号や形づくりは存在していました。

それらが近代、米国では1950年代頃からCI(コーポレート・アイデンティティ)という形で、日本では1970年代から、企業主観のマーケティング概念として導入されるようになりました。

「ブランド」とは、wikipediaによれば「他の同一カテゴリーの財やサービスと区別するためのあらゆる概念」とあります。

もう少し具体的に言うと、企業がそのブランドによって約束する「提供する価値」とも言えます。

例えば、あなたの目の前にスマホが2台並んでいるとします。

機能性や形、価格はほとんど同じです。

左の方はリンゴのマークが入っていて、一目でiPhoneだとわかります。

右の方はメーカーがどこだかわからない「Non-branded」です。

この場合、あなたならどちらを選びやすいですか?安心して高いお金を払うことができますか?

ほとんどの人がiPhoneを選ぶと思いますが、それがまさにブランドの価値ということです。

ブランドは言わば「ビジネスの資産」ということになります。

次に「ブランディング」とは、「ブランド」をつくっていくプロセスであり、ブランド価値を高める活動のことです。

次回はこのブランディングについてより分かりやすく説明します。

お楽しみに・・・・。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

TREND REPORT「企業姿勢を伝えるブランディング動画」

2021/05/07

近年、駅や電車、施設内にはサイネージが急増。

文字や静止画だけでなく、動画で情報を受け取る機会が、断然増えてきています。

それに伴い、ブランディング動画を制作する企業も増えています。

以前のようにテレビCMとしてではなく、企業のWEB サイトで公開したり、展示会やイベントで使用したり。ブランディング動画を使用し、効果的に企業のブランドイメージを伝えている企業をご紹介します。

株式会社マルヨシ 動画で伝える「誠実な企業姿勢と、スタッフの日常」

株式会社マルヨシは、三重県鈴鹿市にあり、企業を中心とした作業服のクリーニングなどを主な事業としています。

2020年に創業60年を迎えましたが、創業以来変わらず、日々研究・トライすること、一層の品質向上を大切にされています。

弊社は、ロゴや名刺、封筒等の各種ツールのリニューアルから、ブランディングをお手伝いしていますが、よりマルヨシらしさを伝えていくための取り組みとして、ブランディング動画を企画・制作することとなりました。

課題としてあがっていたのは2点。

・人材募集にあたり、応募者にマルヨシらしさを伝えること

・品質向上のための企業努力が、顧客に伝わりづらいこと

スタッフの日常を追い、らしさを伝える

朝早くから仕事を開始するマルヨシ。動画は鈴鹿市の朝焼けから始まります。テキパキと働くスタッフの様子を撮影し、綺麗になった作業着が顧客の元へ届くまでを、動画にしました。

行動の端々から伝わる、スタッフ同士の連携の良さや、効率の良さ。

作業着を扱う手元の丁寧さや、仕事への責任感。

マルヨシの仕事場に実際訪れると感じる、誠実さや丁寧さをそのまま伝える動画に仕上がりました。

これまで伝えるのが難しかった情報も、発信することが可能になりました。

創業100年の料理道具屋「釜浅商店」のブランディング動画

東京・合羽橋道具街にある創業100年の料理道具屋「釜浅商店」。

合羽橋道具街は、BtoB 向けの料理にまつわる卸業態が軒を連ねる道具街でしたが、通信販売やインターネットの台頭により訪れる人が減り、売上がピーク時より半減してしまっていました。

そこで合羽橋道具街の活気を取り戻すことを目標に掲げ、BtoBからBtoB+C業態へ転向するブランディングを実施。

「良理道具」というコンセプトのもと、ブランディング動画も制作し、扱う料理道具の魅力を存分に伝えています。

「ブランドムービー」だけでなく、

「和庖丁ができるまで」

「姫野作本手打行平鍋ができるまで」

「釜浅の鉄打出しフライパンができるまで」

などなど、複数の動画が制作されています。

動画は、コンセプトである「良い道具には、良い理があります。」から始まり、料理道具をつくる職人たちの姿が、静かな作業音とともにおさめられています。

出来上がった商品しか見る機会のない一般消費者にとって、とても興味深い内容。「良い道具」たる理由を、動画で効果的に伝えています。

岩手のガス会社 北良 大切なものほど見えにくい編

北良 from 77 viral film productions on Vimeo.

素晴らしいサービスを提供していても、会社自体のイメージ発信が今ひとつのままでは、人材採用や社員のやる気向上に結びつきません。

そんな状況を一新するための施策として、ブランド動画を制作する会社もあります。

岩手県北上市で業務用や家庭用のガスを供給する北良。

地方のガス会社に就職しようとする学生は正直多くなく、

説明会に参加した学生のうち、選考を希望する人数が半数以下と少ないことに頭を痛めていました。

地域でガスを売る意味は何なのか、

寒い冬に重いプロパンガスのボンベを運ぶ理由、

医療ガスを24 時間切らさず供給するワケ……

いくら詳しく説明しても、学生たちの理解を得るのは難しかったそうです。

そこで、会社の理念を伝えるブランド動画の制作を決めます。

映像であれば、より多くの情報を伝えられる。

日常的にスマートフォンやパソコンで動画を見ている就活生にとっては、経営理念の文面を読むよりも、同年代の若者が働く様子を見せるほうが、説得力があるはず。

真剣に、イキイキと働く社員たちが登場する動画には、心を掴むフレーズをちりばめました。

動画の使用をはじめてから、入社希望者の増加はもちろん、社員にも変化が。

一人ひとりが自覚と自信、誇りを持って業務に取り組むようになったそうです。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

RECOMMEND 経営者やご担当者におすすめ