デザイン経営とはどのようなことですか?

2021/09/15

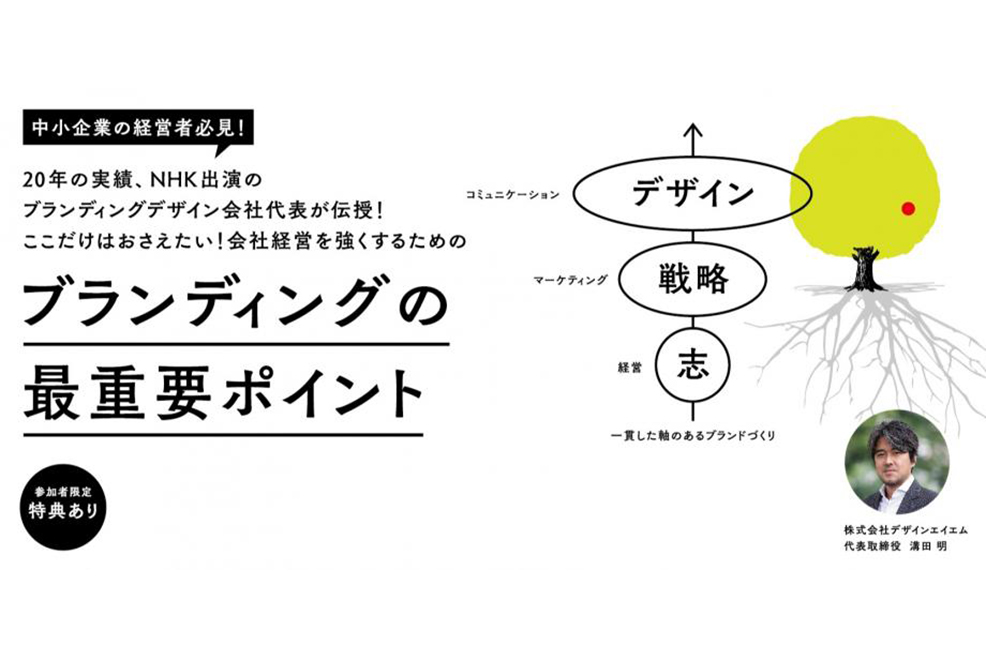

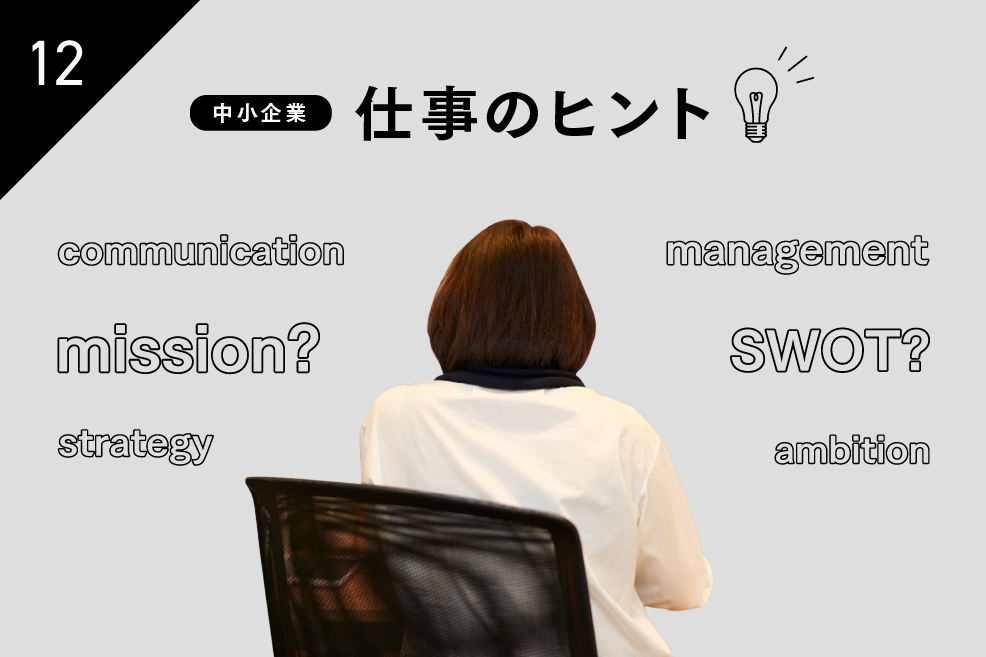

「デザイン経営」というキーワードは、ご存知でしょうか。

経済産業省・特許庁は、2017年7月に

有識者からなる「産業競争力とデザインを考える研究会」の議論の結果、

2018年5月に報告書『「デザイン経営」宣言』を取りまとめました。

それを機に、「デザイン経営」はメディアなどで取り上げられ、

デザイン経営に取り組む企業が増えてきています。

A:デザイン経営とは、「デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法」です。

その本質は、人(ユーザー)を中心に考えることで、

根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、

それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら

生み出すことです。

特許庁では、デザイン経営に関するさまざまなレポートが発表されています。

具体的な実践や取り組むためのヒントになるような情報など、

より理解を深めていただけるのではないかと思います。

その中のひとつ

「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」をご紹介。

その名のとおり中小企業に特化したレポートで、デザイン経営に取り組む先駆者の実例も紹介されています。

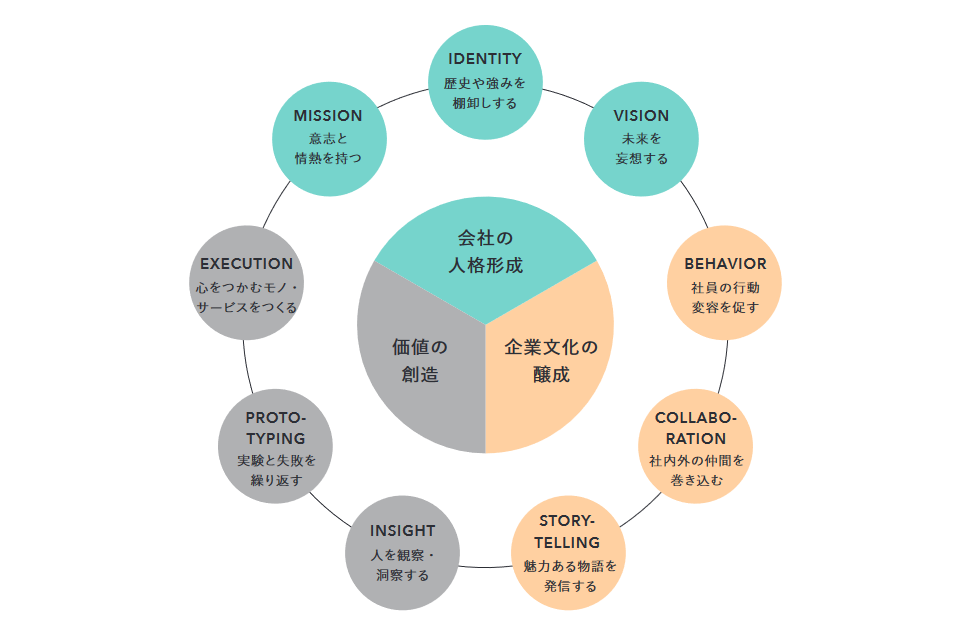

下記の図は、それぞれに適したデザイン経営の第一歩を踏み出すための9つの入り口(取り組み)です。

(引用:中小企業のためのデザイン経営ハンドブック P8 9つの入口)

(引用:中小企業のためのデザイン経営ハンドブック P8 9つの入口)

抱える課題はあれど、何から手を付けて良いのやら…

という方も多いのではないでしょうか。

まずは、この9つの中から考えてみると計画を立てやすいかもしれません。

また、当社では「デザインと経営を結ぶ」というテーマで記事の連載をしております。

以下の記事は、「会社の人格形成」や「企業文化の醸成」のヒントにしていただけると思いますので、ぜひご覧ください!

→ 「企業理念・浸透」はこちら

他社との差別化にもつながる理念。しかし社員への浸透は難しいもの。どのように浸透させていくか、いくつかの事例をご紹介しています。

→ 「中小企業の経営戦略について考えてみる」はこちら

大企業と同じ経営戦略では生き残りの難しい中小企業が取るべき戦略とは?

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

ロゴを制作したのですが、使用者によって違う使い方をするのでイメージが崩れてしまいました。どうすればよいでしょうか?

2021/09/01

今回は、数年前にロゴを制作されたものの、使用しているうちに段々とイメージが崩れてきてしまったというお客さまからいただいたご質問です。

担当者それぞれが、カラーを変更したり、マークと文字の比率を変えたり、自由に使ってしまっているとのこと。

実は、 「使っているうちにイメージが崩れてきてしまった」というのは、よくいただくご相談です。

ロゴは企業のシンボル。

媒体によってロゴが改変されてしまうと、貴社に抱く印象もバラバラとなってしまい、届いてほしい相手に正しく覚えてもらえない可能性だってあるのです…。

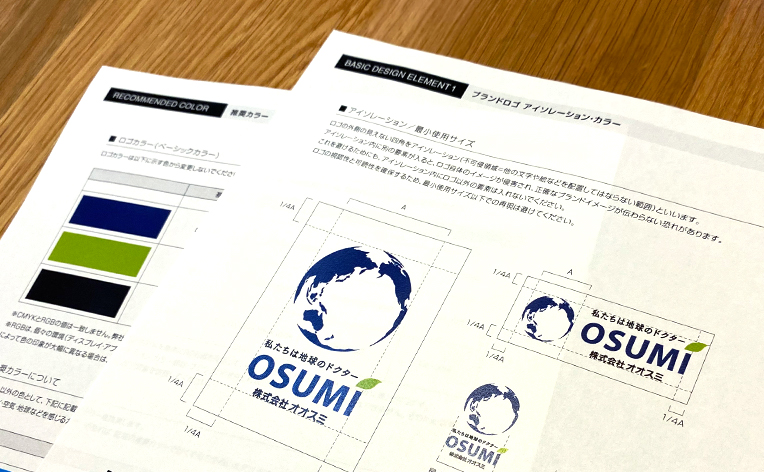

A:使用ルールを統一しましょう。 ロゴ使用マニュアルを準備し、その規程に基づいて運用することが効果的です。

ロゴは作って終わりではありません。正しく運用することで、ブランディング効果も期待できます。

ご質問のような事態を防ぐためには、ロゴ使用マニュアルを準備し、その規程に基づいて運用することが効果的です。

ロゴを使用される担当者が複数いる場合や、外部にロゴデータを渡して使用してもらう場合などは、必ずロゴ使用マニュアルも一緒に渡すのがよいですね。

本来はロゴ制作時にあわせて、ロゴ使用マニュアルまで準備されることが望ましいですが、後からの準備も可能です。

当社では下記のような内容を、マニュアルに反映しています。

・ロゴコンセプト

・基本形、マークと文字の組み方違いのパターン

・カラー設定値、反転時のカラー設定等

・最小使用サイズ

・ロゴ周りの余白設定

・ロゴと相性のよいフォントの設定

・基本的な禁則事項

他に気を付けておきたい点は、制作依頼時にデザイン会社に「今後どのようなシーン、媒体でロゴを使用していく予定か」をしっかりお伝えすることです。

そうすれば、展開を見越して視認性や耐久性を検討することができます。

当社ではヒアリング時に展開シーン、媒体も確認するようにしております。

その他、当社のロゴ制作工程には、約20年で蓄積したノウハウをぎゅっと詰め込んでいます。

その一部を、こちらでもご紹介しています。是非ご覧くださいね。

【Texted by】

ARISA KUSABA( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

TREND REPORT「ロゴデザインと遊び心のある展開」

2021/08/17

元来、家紋や紋章など他者との違いを識別するために使われるようになった、ロゴ(ロゴマーク)。

現在はブランディングデザインの中核的な存在になり、

世界はロゴで溢れ、今やロゴのついていないものを見つけるほうが難しいくらいです。

あなたが今、身につけているスマホや時計、手帳やボールペンにもロゴは必ず入っています。

その会社らしいロゴ、商品にふさわしいロゴはあって当然の存在です。

その分、ロゴは頻繁に変更できるものではありません。

コスト面でもそうですが、世の中に自分たちのビジョンや存在意義を浸透させる役割も担うため、

10年〜20年は使うものと考えるのが良いでしょう。

しかし、変化の激しいビジネス環境では、将来の事業展開や、使用シーンに応じた展開なども考慮したいもの。

今回は、それらを考慮して複数バージョンのデザインを制作した事例をご紹介します。

ペット専門の不動産屋 &PET

ペットも人も幸せな住まいづくりをコンセプトに、ペット専門のリノベーションマンションをプロデュースしている、& PET様。

ロゴは一見して特長が分かるよう、

大切なペットとの暮らしを守る意味を込め、鍵穴とペットの耳をモチーフとしました。

ロゴ制作前のヒアリング時から&PET様は、人とペットの幸せのための事業展開を見越していました。

そのため将来の事業展開を視野に入れ、耳の形を変えたバリエーションもご用意。

&PETらしさがブレることなく、事業展開していけるデザインです。

北海道のゲストハウス cinukarkur

北海道のゲストハウス、チヌカルクル。

チヌカルクルとはアイヌ語で「北斗七星」のこと。

ロゴはアラスカの州旗をモチーフに表現しており、チヌカルクルが提供する「空間という贈り物」をイメージしてリボンを施しました。

北海道東川に存在しているチヌカルクル様。

「自分たちはここにいます」ということをロゴに込めたいとお考えでした。

そのお考えを一層強く表現するため、春夏秋冬それぞれの北斗七星で、ロゴをご用意しました。

春

春

夏

夏

秋

秋

冬

冬

旅行・イベント企画 ADAC travel melody

旅行やイベントの企画プロデュース会社の株式会社ADAC。

旅行や研修を通して、新しい世界へ進んでいくアーチトンネルをモチーフに、ロゴを制作。

横に見ると「adac」の文字で構成されています。

たくさんの経験を重ね、お客さまの夢や可能性が広がっていくことを表現しました。

また、旅の楽しさを一層表現するため、背景とロゴに対して色の組み合わせを3パターン設定。

カラーによって印象の異なる、遊び心を持たせています。

【Texted by】

ARISA KUSABA( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

SEO対策とはなんでしょうか?

2021/07/21

皆さんは、SEO対策というキーワード聞いたことはあるでしょうか。

たとえば、WEBサイトを制作して無事に公開したけれど、Googleで検索してもみつからないと思ったことはないですか?

当社のお客さまにもよく質問を受けることが多いのでご紹介します。

A:SEO対策(Search Engine Optimization 検索エンジン対策)とは、インターネットの検索結果画面でWEBサイトをより上位へ表示させるために行う対策のこと。

インターネット上には多くのWEBサイトがありますが、公開しただけでは検索結果画面で上位には表示されず、なかなか見つけてもらうことはできません。

自社のWEBサイトを見つけてもらい、訪問してもらうためには、少しでも多くのユーザーの目に触れるよう対策が大切です。

SEO対策は、基本的にGoogleの検索エンジンに対して行うとよいでしょう。

Googleは世界で最も利用するユーザーの多い検索エンジンなので、そこを押さえておけば集客の効果が大きいとされています。

以下は検索エンジンの例です。

Google

世界最大手の検索エンジン。日本国内でのシェア率は約80%と最も多い。

Yahoo!

Gooleに次ぎ12%のシェア率。Yahoo!の検索エンジンはGoogleと同様の検索アルゴリズムを使っているためGoogleとほぼ同じ検索結果画面になります。

Bing

シェア率は7%で国内では3番目に多い。Windows10のMicrosoft Edgeのデフォルトの検索エンジンに設定されており、利用者が増加。

上記の3つだけで99%を占めているのが分かりますね。

どのような評価基準か?対策は?

Googleでは、独自に定めたページの評価決定方針(検索アルゴリズム)によって、検索順位が決まっています。

ちなみにその数は、なんと200以上もあると言われています。

この評価基準を元にGoogleのAIが周回し評価、検索結果画面の順位が決まっています。

では、どのような対策をするとよいのかについてです。

SEO対策に有効だと言われている基準は「良質なコンテンツ」、「外部リンク」、「スマートフォン対応しているサイトか」などがあげられます。

良質なコンテンツ

コンテンツは、WEBサイトやページの「内容(中身)」のこと。

ユーザーの役に立つ良質なコンテンツであると、検索エンジンはそのWEBサイトやページを高く評価します。

定期的に更新をして、そういったコンテンツを増やしていけるとよいでしょう。

良質なコンテンツ作りのヒントはこちら

Googleウェブマスター向け公式ブログ「良質なサイトを作るためのアドバイス」

外部リンク

他のサイトに自社のWEBサイトや記事のリンクが掲載されること。

受けているリンクの数が多いと評価が高くなります。

良質なコンテンツを作り、評価が高まることで外部リンクを獲得できる割合も高くなるでしょう。

スマートフォン対応しているかどうか

モバイルファーストインデックスと呼ばれ、2018年からGoogleで導入されています。

これまでPC用ページを基準に検索順位の評価がされていましたが、モバイル用ページを基準に評価がされるようになっています。

そのため、モバイル対応をきちんと行っているかどうかが非常に重要。

新規制作時はもちろん、既存のサイトリニューアルする際にはきちんとモバイル対応しているWEBサイト作りをしましょう。

今回紹介したのはごく一部ですが、他にもまだ色々な対策があります。

WEBサイトは公開してからがスタートとよくいわれるのは、こういった理由が背景にあるからなのです。

多くの評価基準を元に評価されるので、すぐに結果に表れるものではありませんが、地道な対策をすることで評価は高まっていくでしょう。

ぜひ、WEBサイトを制作される際、運用のことも視野に入れて検討できるとよいですね。

【Texted by】

MIZUHO OGURA( assistant director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

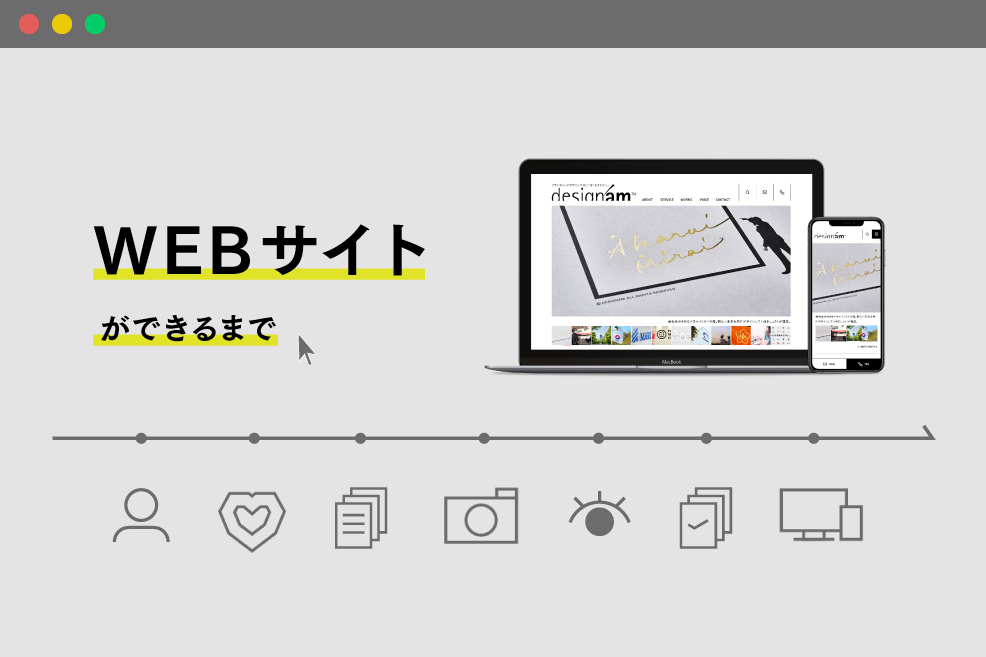

WEBサイトができるまで

2021/07/13

最近は企業がWEBサイトを持つことが必須の時代となりました。

お客さまからご相談いただく際も、WEBサイトの制作から始められる方が多くなっている印象です。

当社がブランディング・ロゴの制作の会社という印象をお持ちの方も多いのですが、WEBサイト制作も昔からやらせていただいているお仕事のひとつです。

WEBサイトの制作を初めてされるというお客さまは当社にも多く、

制作会社に依頼するのにさまざまな不安を抱えている方も多いのではないかと思います。

今回は、当社がどのような流れでWEBサイト制作を行っているかご紹介いたします。

ヒアリング

まずはお客様のことをよく知り、理解してから制作を行うためヒアリングを行っています。

当社はWEBサイト制作以外の案件でも、ヒアリングから始めることが特徴です。

ヒアリングシートには2つの目的があります。

・我々がお客さまのことを知るため

・お客さまご自身にも改めて制作するきっかけや自社のことなどについて整理していただくため

どのような目的で何を目指してWEBサイトを制作されるのか、

ヒアリングの内容を元にデザインへ反映するので、大事な工程なのです。

ちなみに、ご用意しているWEBサイト制作用のオリジナルヒアリングシートでは以下のようなことをお伺いしています。

・WEBサイト制作の目的

・どんな方にWEBサイトへ訪れてほしいのか

・事業を通して成し遂げたいこと

・デザインテイスト

・サイトリニューアルの場合は、現状サイトの課題点

など…

事前にご記入いただき、実際にお話を伺います。

貴社の担当デザイナーが一人つく形で、制作を進行してまいります。

要素定義・デザイン制作

さて、ここから本格的に制作のスタート!

ヒアリング後、まずは各ページにどんな要素が入るかを擦り合わせます。

その後、初回提案に向けてデザイン制作を行います。

また、写真やイラスト、コピーを制作する場合は、カメラマンやイラストレーター、コピーライターへの依頼をし、素材を揃え、デザインへ反映します。

素材は、ブランドの世界観を構成する大事な要素です。

ご予算にもよりますが、当社では制作をおすすめしています。

ご提案

一度目のお客さまへのプレゼン。

デザイン案をご覧いただき、お客さまのご意見ご要望を伺います。

この段階で、細かい原稿のチェックは不要ですが

提出した案からWEBサイト全体のデザインテイスト・方向性の絞り込みをお願いしております。

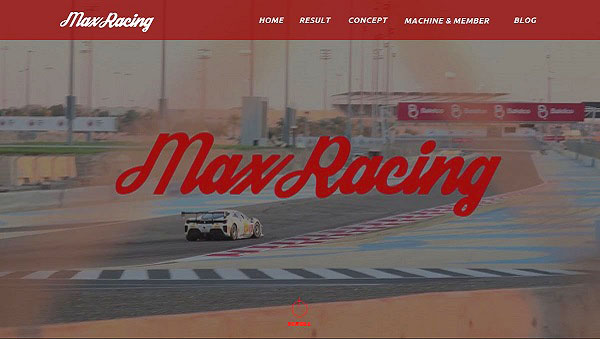

以下は、実際のお客様へのご提案例です。

基本的に、TOPページ+下層の1ページを異なるテイストで2・3案ほどご用意します。

A案

A案

B案

B案

たとえば

・A案とB案の折衷案を見てみたい。

・色を変えてほしい

・もっと●●のような印象を強めてほしい など

詳しいご要望をお伺いして、修正いたします。

気になったことはなんでもお伝えください。

ちなみに、この段階でのデザイン案は

画像データでのご確認になるので、

まだページの動きやページ遷移はご確認いただけません。

ご提案数を「2・3種類」としているのにも実は理由が。

あまり案が多すぎるとご判断も迷われてしまうからです。

実績のあるアートディレクターのディレクションの元

選定をしているので、ご安心してお任せください。

デザイン制作2

ご提案時のご意見を元に絞り込んでいただいたテイスト感で、

他ページのデザイン制作を行います。

作成後、あらためてお客さまへご確認いただきますが、

最終のデザイン確認では、レイアウト(構造)面の修正ご要望は

すべてお伝えいただくことをお願いしています。

なぜかというと、このあとWEBサイト化(コーディング)の作業に入ると

レイアウト(構造)の変更が実施できないためです。

よく家の建設にたとえて説明することが多いのですが、

デザイン制作までの工程は「設計」に、

WEBサイト化の工程は「建設」の作業に似ています。

建設作業で骨組みの工程に入ってから

部屋を増やしたい(減らしたい)などのご要望に応えられないのと同様に、WEBサイト化の作業が進行してからレイアウト(構造)の変更が発生すると一度組み立てたものを壊して作り直すことになってしまうからです。

コーディング

デザインご承認いただけたのち、コーディング作業に入ります。

コーディングとは、WEBサイト化するための作業です。

専門的なWEB言語を使用して、WEBサイトを構築していきます。

コーディング作業が完了すると、この段階で初めてページの動きや、遷移などを見ていただくことができます。

ここまでくると公開までの作業もあとわずか!

文字校正など細かな修正についても、この段階ではしっかりとご確認をお願いしています。

公開までには、修正やりとりを約2回ほど行い、公開準備に移ります。

公開

修正完了後、いよいよ公開となります。

公開後、社内でページチェックし、お客さまへご報告いたします。

なお、公開後~2週間以内であれば軽微な修正は無償で承っています。

それら対応が終了し、無事プロジェクトは完了となります。

…が、WEBサイトは公開してからが本当のスタートです!

WEBサイトに訪問してもらうためには、見つけてもらわないと話になりません。

検索エンジンで上位表示の評価を受けるためには、定期的な更新を実施していくことも重要です。

なかなか自社で運用をしていくことは難しい!という場合には、保守契約をするのもひとつの方法です。

当社でもWEBサイトの保守運用の実績がございますので、ご興味あればぜひご相談ください。

いかがでしたでしょうか。

WEBサイトの制作工程は以上になります。

もし自社でWEBサイト制作をお考えの場合、この記事がご検討のヒントになれば幸いです。

【Texted by】

MIZUHO OGURA( assistant director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

オウンドメディアとはなんでしょうか?

2021/07/07

皆さんは、オウンドメディアという言葉を聞いたことがありますか?

仮に知らなかったとしても、日常的にインターネット使っている方は一度は触れているメディアかもしれません。

(今ご覧いただいているサイトもオウンドメディアです。)

当社では、お客さまからブランディングデザインのお仕事の一環でオウンドメディアのご依頼をいただくことも増えてきました。

さまざまなメディアがある中で、どのような特徴を持つものなのかご紹介いたします。

A:オウンドメディア(Owned Media)とは「自社で保有するメディア」の総称のこと。

本来オウンドメディアとは、

パンフレットや自社サイトなども含めたすべてを指しますが、

最近は狭義で、自社で運営・情報発信を行うブログのようなサイトを意味することが多いです。

メディアの種類でいうと、オウンドメディアを含め、

ペイドメディア、アーンドメディア、シェアドメディア、オウンドメディアの

4つのメディアを「PESO」と整理する考え方があります。

各メディアに特徴がありますので、組み合わせて施策を行うことで幅広いユーザー層に接触することができます。

<4つのメディアの特長>

ペイドメディア(Paid media)

広告や紹介サイト等、支払いを必要とするメディア。

広くアプローチできる。しかしコストがかかり、せっかく作ったコンテンツも契約が終われば消えるので、自社の資産にならない。

アーンドメディア(Earned media)

テレビや雑誌など、第三者が起点となるメディア。不特定多数にアプローチでき、権威性や信頼度が高まるが、コントロールが難しい。

シェアドメディア(Shared media)

FacebookやTwitterなど口コミが起点となるメディア。拡散力は強いが、コントロールが難しい。

オウンドメディア(Owned Media)

自社で保有するメディア。拡散力は強いが、コントロールが難しい。自社の戦略に従って、コンテンツを100%コントロールできる。かつ、プロモーション一辺倒になりすぎないメッセージを伝えることができる。

<オウンドメディアと企業サイトの違い>

ここで、オウンドメディアは企業サイトと何が違うのか?疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。

企業サイトも「自社で保有するメディア」という定義に当てはまるので、

広義ではオウンドメディアだと言えます。

しかし最近では、次のように狭義の定義づけで、

それぞれを所有する企業が増えてきています。

企業サイト

会社概要など、幅広くその企業に関する情報を掲載する

名刺代わりとしてのWebサイト。

会社の基本情報を知りたい一般ユーザーや、既存顧客、

取引先や株主、従業員といった、ビジネス上の人々に向けて

情報を伝え、購買行動を起こさせる「セールス」を目的とする。

オウンドメディア

常にコンテンツを配信、更新し続け蓄積していくWebサイト。

ペイドメディアと同じように

不特定多数のユーザーに向けて発信し続けていくもので、

見込客を集める「集客(マーケティング)」を目的とする。

オウンドメディアは、

企業色を前面に出さずに設計できるため、

多くの人がクリックする可能性があります。

より広いユーザーとのコミュニケーションを図ることが可能なことも、

注目されている背景といえるでしょう。

きちんと戦略を練って育てていけば、広告費が不要なメディアとなり、

見込み顧客の獲得やファンの醸成、競合他社との差別化が可能となるのです。

ブランディングの中で、オウンドメディアの構築をお手伝いすることも増えてきました。

ご興味がある方は、是非お気軽にご相談くださいね。

オウンドメディアとコーポレートサイトブログはどう違う? 企業の成功事例つきで紹介

ホームページとオウンドメディアの違いについて解説

【Texted by】

ARISA KUSABA( director )

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

[尾崎建設] 100年の歴史に胡座をかくことなく、次の100年へ。そのためにはブランディングが必要でした。

2021/07/06

尾崎建設株式会社さまは1924(大正13)年創業の高知の会社です。100周年を目前に、「ロゴを新しくしたい」とご相談を受けたことが弊社とのご縁になりました。出会いから3年、今はブランディングのお手伝いを続行中です。

ご協力いただいた企業さま

尾崎建設株式会社

専務 尾﨑 徹哉さま

建築業・製造業

尾崎建設株式会社 WEB SITE

制作実績はこちら

ロゴを変えたことで

全体イメージの統一を強く意識するようになった。

尾﨑さんと一緒に御社のブランディングを始めて1年、今日はいろいろ振り返りながらお話をお聞かせいただけたらと思っています。ブランディングというのは長期的にやっていくものなので、成果はこれからだと思いますが。

はい。すぐに成果が出るなんてあり得ない。最初からそう思っていますが、溝田さんと振り返りができることは、私自身の頭の整理にもなります。

ありがとうございます。ブランディングを始めて1年と言いましたが、初めはロゴと名刺と封筒のご依頼でした。4年前です。あの時は弊社にご連絡いただいたきっかけに、まずびっくりでした。

溝田さんがNHKに出演された時に、「溝田明」ってメモっておいたというね(笑)。

はい。2016年に東京五輪のエンブレムに盗作問題が起こったときに取材を受けて、NHKの「クローズアップ現代」などに出演させていただきました。出演といっても少しですが。

ピンときたというか。わりと直感人間なんで。

それも2年も経ってから検索して連絡をくださるって、なかなかありません。デザイン事務所は山ほどあるし、10社あったら10通りの答えが出る世界。

そうかもしれませんが、数打てば当たるというものでもないと思うんですよね。見積もりと一緒に送られてきた御社のブックデザインもよかったし。実際にお会いした溝田さんは表裏がなく、清潔感もあって。なんか信頼が湧いたんです。

ありがとうございます!そういえば尾﨑さん、ロゴを選ぶ時も全然迷われなくて、一択でしたよね。

あの時も見た瞬間これだと思いました。おかげさまで評判は上々。尾崎建設の顔として、新聞広告に出すときの配置や大きさにも気を配って大切にしています。ただロゴを変えたことで、全体的なイメージを統一していくことの重要性を痛感しました。イメージの統一がないと、ロゴも半端なものになってしまうなと。それで再度、溝田さんに相談したというのが流れですね。

ブランディングは未来への投資。

だから焦らず丁寧に。

ご相談いただいたのは2020年の年明けすぐでした。あの時の尾﨑さんの頭のなかには、すでにブランディングという意識はあったのでしょうか。

そこまで明確ではありませんでしたが、100周年までに尾崎建設のイメージを統一してクリアにしたい思いはありました。

そう。尾﨑さんのところはまず歴史がすごい。会社を100年続けるって、一筋縄ではいきません。

うちは現社長が三代目で、私が四代目。創業は1924(大正13)年です。真面目にコツコツ。地域のインフラ整備に携わってきました。私は一度外に出てUターン。戻ってからの10年は土台の再構築に力を入れてきましたが、ここからの10年は人材作りだと思っています。

第一の課題は人材採用だとおっしゃっていますよね。

そこに尽きます。年間1万人ペースで人口が減っているのが高知県の現状です。もちろん労働者人口も比例しています。なかでも建設業界は平成15年頃を境に公共インフラへの投資が減り、冬の時代が続きました。しかし時を経て今、公共インフラの整備は “国の安全保障” のひとつになりました。南海トラフの想定震源域にある高知県はなおさら、地域建設業に携わる人材確保は必須です。しかも今から活躍するのは若い人たち。そこに向けた発信をしていかなければなりません。進めているブランディングは、僕にとって未来につなげていくための投資でもありますね。

歴史と革新。

プロの目を通すことでそのどちらもが明確に。

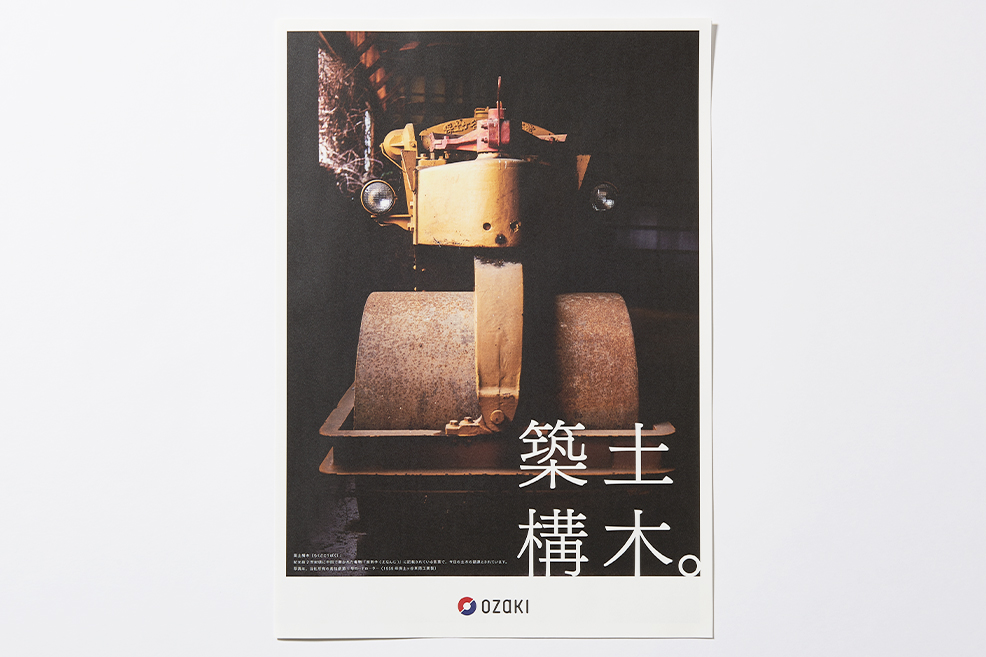

未来への投資。その第一段階として進行したのがコンセプトコピーであり、撮影であり、パンフレットやウエブサイトの制作なわけですが、いかに尾崎建設さんのリアルを伝えるか。私は常にそれを考えていました。

溝田さんは「土臭さがいい。無骨だからいい」っておっしゃっていますよね。現場の写真は、一枚もカメラ目線でにっこりはないですしね。

いりませんから。寡黙に働く姿こそがリアルで、間違いなくかっこいいわけですから。ありのままを出すことが、尾崎建設さんを伝えること。何よりも尾崎建設さん「らしさ」を表現することが大切です。

まぁ、高知の人間、しらふで「笑ってくれ」なんて言っても笑いませんし。ただ50年も前のロードローラーがビジュアルに登場するとは思いませんでした。溝田さんに発見されるまでは、社内でも忘れられたような存在で、とくに注目を浴びるようなものではなかったので。でも結果として、役目を終え錆びたロードローラーが雄弁に自社の歴史を語ってくれています。

ロードローラーに関しては、“よくぞあそこに” いてくれました。

あそことは、古すぎて扉もろくに開かない倉庫のことですね。

はい。「わぁ、見つけちゃったよ」という感じでしたね。聞けば、高知県第一号のロードローラー。100年の歴史の重みをビジュアルで伝えるには申し分ない存在でした。

まさにプロの目。おかげで素晴らしいパンフレットができました。こんなにどかんとした資料は同業他社にはありません。実際、会社説明会で配って早速1人、採用につながりました。若い人材の育成は10年先の経営に必ずや影響します。我々としてはこれからの時代を担う人たちを時間とお金をかけて育てていく覚悟です。

おぉ、嬉しいですね。ウェブの方はどうですか。公開してまだ1ヶ月ですが。

こちらも「見やすい」「いい取り組みされている」となかなかの高評価。

私自身もやっていることに間違ないと思っているし、あれこれ一新されていくことで、新たな気持ちで襟を正すことができています。ただ本当にここからが本番。しかもブランディングって終わりがないですよね。具体的な成果は10年とか長いスパンかかると思っているので、やり続ける、進化させる。ということでしょうね。

はい。ゴールはありません。ブランディングというのは経営と両輪でいかないと意味がないので。尾﨑さんはそこの理解がすごくあるので、うちとしてもありがたいのですが、最後にこれからまだまだご一緒させていただくにあたって、弊社に対して要望や期待はありますか。

そうですね。リアルをどう昇華させてくださるかに期待しています。それと若い人の目に止まるためにも、ちょっと飛んだ発想というか、既成概念を取っ払った発想がほしい。あくまでもセンスはよく。今後ともよろしくお願いします。

こちらこそ。動画もこれからですし、写真撮影もこれですべてではありません。社外のほか、社内へ向けてのインナーブランディングも大切です。もっと深掘りをして成果につなげていきたいと思います。今日はありがとうございました。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

自社でリモートワークの導入を検討しているが、どのように進めたらよいか?

2021/06/16

みなさんの会社では、リモートワークの導入は進んでいますか?

リモートワークとは、会社から離れた場所で働く勤務形態のこと。

コロナ禍でリモートワークを新規導入する企業が一気に増えましたね。

当社も「いつかは、実施したい」と思っていましたが、コロナ禍をきっかけに導入し約1年、定着しました。

どのような職種が導入しやすいのか、必要な準備についてお答えいたします。

A:まずはルールの整備を。その後、テレワークに必要なITツールの準備をしていきましょう。

間違いやすいので、はじめに定義を簡単に整理します。

・リモートワーク:会社から離れた場所で働く勤務形態

・テレワーク:情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用し、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方

テレワークの方が時間などについても柔軟なところが違いでしょうか。

しかし、実際は同じような意味で使われていることが多いようです。

どんな業種でも導入できればよいのですが、やはり適した職種がありますね。

主だった職種の例として

・システムエンジニア

・デザイナーやライターなどクリエイティブ系の職種

・営業(セールス)やマーケター

・カスタマーサポート

・労務などのバックオフィス など

特定の場所や機材がないと業務を進められない製造業や建設業、農業、漁業、接客業などは実施が難しいとされています。

(世の中変化していますから、いつかは実施できるようになるかもしれません)

さて導入が決まった際、どのようステップが必要でしょうか。

1. 準備

下記にあげたようなルールの整備が必要になります。

・就業規則の変更の必要性

・労働時間の管理

・職場外で業務が行える環境づくり

・人事評価について

・セキュリティ対策

2. 必要なITツールの整備

リモートワークスタート時点では、以下のカテゴライズツール類を用意するとよいでしょう。

■Web会議システム

今までは社内でミーティングしていたことをWeb会議システムを利用して行います。

用途は、社内、社外でのミーティングの実施、商談、面接、セミナーなど

主な種類は以下があげられます。

Zoom ミーティング

当社でも導入しているWeb会議ツールです。

国内で最も有名なツールの一つで以下の特徴があります。

・通信が安定している

・データ通信容量が小さいので、インターネットの電波状況に大きく左右されずに通信をすることができる

・無料から利用することができる(参加人数・1回に開催できる時間の制約あり)

・録画や画面共有などの機能が活用可能

詳しくはこちらをご覧ください。

G Suit

Googleが提供しているWeb会議ツールがG Suit(Google Meet)です。G Suitの機能のひとつとして、Web会議ツールのGoogle Meetが提供されています。

メリットは、主に2点。

・Googleアカウントで利用できるのでログインが容易であること

・さまざまなGoogleのツール(G mailやGoogleカレンダー)との連携が容易であること

詳しくはこちらをご覧ください。

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、マイクロソフト社のビデオ会議ツールです。

詳しくはこちらをご覧ください。

■ビジネスチャットツール

チャット形式でメッセージをやり取りするツールです。

ビジネスチャットでは素早いコミュニケーションにより情報交換の即時性を高めることができます。

個人ごと、チームごとにグループを用意し活用します。

主な種類は以下があげられます。

ChatWork

導入企業24万社を超えた定番のビジネスチャット。

メッセージのやりとりに限らずタスク管理やファイル共有、ビデオ通話なども可能。

総合的な機能でリモートワーカー同士のコミュニケーションが行えます。

詳しくはこちらをご覧ください。

Slack

開発者向けのビジネスチャットとして有名。

様々なアドオン(追加機能)を備えているのが特徴です。

そのため、ユーザーごとに独自にビジネスチャット環境を用意でき、効率的なリモートワークが行えます。

詳しくはこちらをご覧ください。

Microsoft Teams

マイクロソフト社が提供するビジネスチャット。

チャットツール以外にあらゆるコミュニケーション機能が集約されています。

Microsoft 365に含まれているツールで、組織コミュニケーションの中核として活用できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

LINE WORKS

スマフォチャットLINEのビジネス版、「LINE WORKS」は、情報や予定を共有しあって活動する組織・チームのためのコミュニケーションツール。

企業や企業内プロジェクト、特定の活動をする団体などに最適でチャットの他、メール、スケジュール管理、掲示板、会議室・設備予約などの機能があります。

グループウェアとしての機能も兼ね備えています。

当社でも導入しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

■グループウェア

総合的なコミュニケーションツールとして提供されています。

ビジネスチャットやWeb会議、会議室予約、クラウドストレージなど複数のツールを統合していることが多い。

サービスによってはプロジェクト管理機能なども用意されており、生産性を高めるためのツールです。

主な種類は以下があげられます。

Microsoft 365(旧Office 365)

Microsoftが提供しているメール、スケジュール等の管理を統合的な行うソフトウェアです。

詳しくはこちらをご覧ください。

G Suite

Googleが提供しているメール、スケジュール等の管理を統合的な行うソフトウェアです。

詳しくはこちらをご覧ください。

■その他、当社で導入しているツールをご紹介

・遠隔操作 スプラッシュトップ

外出先のPCから会社PCにリモートアクセスして、メール作業、資料作成などさまざまな業務を快適に行えるリモートデスクトップです。

詳しくはこちらをご覧ください。

・携帯電話 モバチョイス

社員個人のスマートフォンや携帯電話を使って、電話番号を変えることなく、ビジネスで使った分の「通話料」を自動的に使い分けできるサービスです。

初期費用・月額基本料が無料なので、会社の携帯電話にかかるトータルコストを削減できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

最後に、テレワークやリモートワークについて、説明・展示をしている施設をご紹介。

情報を入手されたい方はぜひ下記をご覧ください。

→ 東京テレワーク推進センター

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学大学院ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

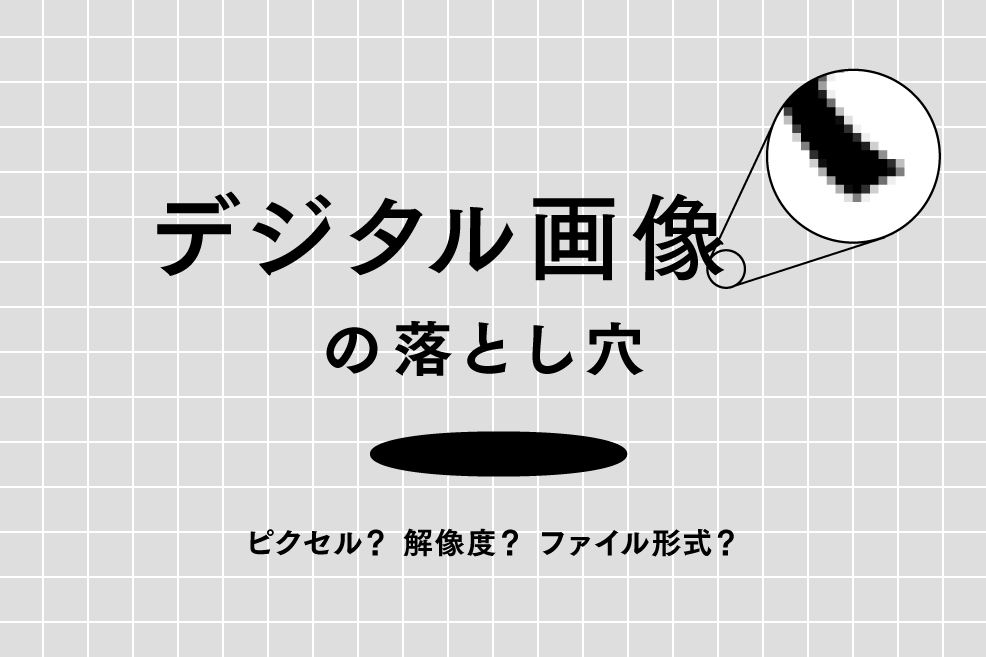

SNSに使用した画像でチラシをつくったら、キレイに印刷できなかった!?今さら聞けない、デジタル画像の落とし穴。

2021/06/15

チラシをつくるにも、パンフレットにも、WEBサイトにも…SNSにさえも画像は不可欠です。

しかし、実は掲載媒体によって画像データの向き不向きがあるのをご存知ですか?

「せっかく素敵な画像を使おうとおもったのに!」

なんてことが起きないように、画像データの基本を覚えておきましょう。

画像大きさの単位はピクセル!

ピクセル(px)とは、デジタル画像の最小単位を指し、主に画像の幅と高さを表現するときに使われます。

デジタル画像は1つ1つの点(ドット)で形成されていて、それぞれに色情報が追加されているものがピクセルです。

デジタルカメラやテレビの性能で「画素数」という指標が使われます。この「画素」が「ピクセル」を指しています。

<イメージ図>

ピクセル数の高い画像

ピクセル数の高い画像

ピクセル数の低い画像

ピクセル数の低い画像

1ピクセルって何センチ?

鍵を握るのは「解像度」

ピクセルを物理的な長さで表現するときに必要な指標が「解像度(dpi)」です。

dpiとはdots per inchの略で、1インチ(2.54cm)にどれだけドットが含まれているかを表す単位です。

dpiの数値が大きいほど解像度が高くなり、ピクセルがたくさん含まれることになり、よりきめ細かな描写の画像だと言えます。

解像度が分かれば、ピクセルをセンチメートルに変換することができます。

例えば、解像度300dpi、100px×100pxの画像。

以下のように計算することで、約0.85cm×約0.85cmの画像だということが分かります。

<300dpiの場合>

1ピクセルあたりの大きさ = 1インチ(2.54cm)÷ 300ピクセル = 約0.0085cm

100ピクセルあたりの大きさ = 約0.0085 cm × 100ピクセル

= 約0.85cm

つまり

100px×100pxの画像 = 約0.85cm×約0.85cmの画像

解像度によって「何センチ」を導くことはできました。

けれど毎度この計算をするのは大変ですね。

では、どういった解像度がどの媒体に適しているのか確認していきましょう。

| カラー印刷 | 350dpi以上 *¹ |

|---|---|

| モノクロ印刷 | 600dpi以上 *¹ |

| 自宅プリント | 150dpi以上 *² |

| WEB | 72dpi |

ファイル形式は、画像の内容に適したものを!

画像に文字をいれるなどの編集をして保存しようとすると、ファイル形式を求められることがあります。

保存方法によっては、キレイな状態で保存できなかったり、ファイルサイズが肥大化してしまったりします。

ファイル形式の特徴にあわせて使用しましょう。

| 形式 (拡張子) | 読み方 | 特徴 |

|---|---|---|

| JPEG (.jpg) | ジェイペグ

ジェーペグ |

色数:1670万色 圧縮:非可逆 透過:不可 |

| GIF (.gif) | ジフ ギフ |

色数:256色 圧縮:可逆 透過:可 |

| PNG-8 (.png) | ピング (ピングエイト・エイト) |

色数:256色 圧縮:可逆 透過:可 |

| PNG-24 (.png) | ピング | 色数:1670万色 圧縮:可逆 透過:可 |

圧縮:非可逆の場合、保存する毎に画像が劣化します。

透過:背景を透明にして保存できるか。

<画像ファイルの長所と短所>

JPEG (.jpg)

たくさんの色を必要とする写真などの、輪郭のはっきりしない・連続した色変化が見られる画像に向いています。

圧縮をすることで、他の形式と比べファイルサイズを軽くすることができます。

逆に、クッキリとしたイラストなどではフチがぼやけてしまったり、色数が少ない画像はファイルサイズが大きくなる場合があります。

GIF(.gif)

線・文字や図形など輪郭のはっきりしたものや、色変化の少ない画像に適している。主に単色の簡易アニメーションに使われることが多い形式です。

透過表現ができるため、アイコン画像などでも使われますが、256色までしか表現できないため、写真など色の多い画像には不向きといえます。

256色以上の画像を無理やりgifへ変換すると、再現できる色数の中で近い色に変換されるため印象が変わることも。

PNG-8(.png)

基本的にはGIFとほぼ同じ扱いですが、GIFに比べてグラデーションを含んだ色の境界線がきれいになったり、GIFに比べてファイルサイズが軽くなることが多いです。

しかし、現在もGIFで表現できる範囲のものはGIFとすることが多いため、あまり使用されていません。

PNG-24(.png)

JPGとGIFの良いところを兼ね備えている規格です。

色彩豊かな写真にも単純くっきりの画像にも適しており、透過表現もできる万能タイプ。写真をハート型にくり抜いたアイコンなども作れます。

ただし、表現できる幅が広い分、ファイルサイズが肥大化しやすいことも。

画像の適正を見極めて、掲載媒体にあわせて制作すると、より魅力的に発信できることができますね。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

中小企業 仕事のヒント「第12回 ブランドは模倣が困難な経営資産」

2021/06/11

今回は「ブランドは模倣が困難な経営資産」だということについて、

一緒に紐解いていきましょう~。

たとえば、ドラックストアをイメージしてみましょう。

シャンプーや洗剤などの日用品は、新製品であっても少し経つとコモディティ化(*)してしまい、最終的には価格競争せざるを得なくなってしまいます。

それを防ぐにはどうしたらよいか。

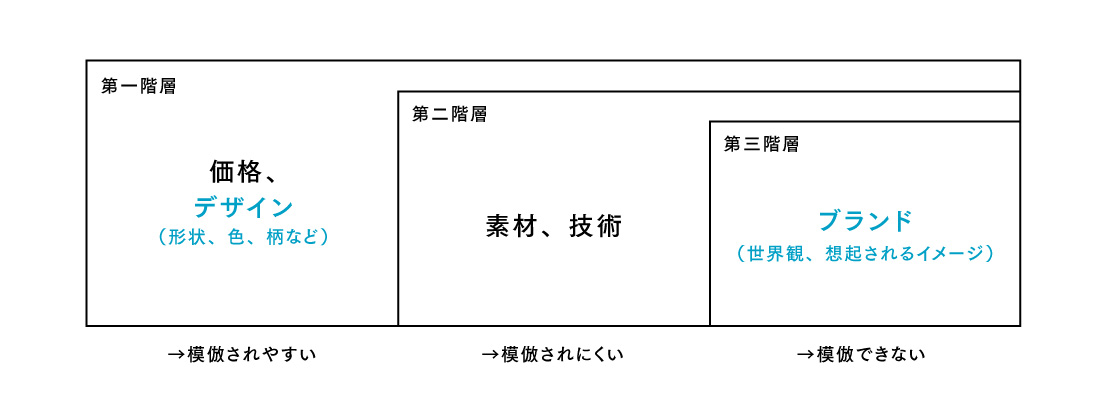

顧客が商品やサービス、企業に出会うとき、どんな順番でその情報を認識していくか、見てみましょう。

まず、顧客は第一階層の「価格、デザイン(形状、色、柄など)」で興味を持ちます。

ここで目に留まらなければ、その他の情報は伝えることもできません。

しかし、ここだけで勝負すると他社にすぐに模倣されてしまい、

短いサイクルで消耗してしまいます。

第二階層の「素材、技術」もすぐにではないですが、

模倣されるのは時間の問題と言えるでしょう。

では、模倣されない強い商品やサービス、企業を構築するためには、

どうすればよいのでしょうか。

それは、第三階層の「ブランド」をていねいに構築していくことです。

資金力にものを言わせれば模倣可能な第一、第二階層とは異なり、

「ブランド」は過去からの蓄積が価値の源泉です。

顧客の頭の中にあるイメージですので、

他社が模倣するのは非常に困難です。

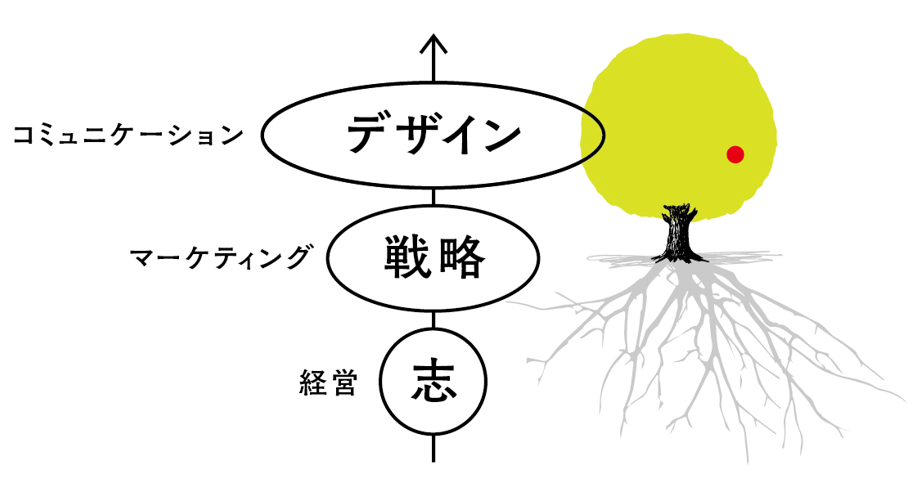

すなわち、「志」「マーケティング」「コミュニケーション」を統一し、

ブレのない世界観を展開していくことが重要です。

第8回で説明した下図のように、

世界観とストーリーをもってブランドを構築していくことで「模倣できない」資産となるのです。

大切な貴社・サービスを守るために、ぜひ模倣されないよう作戦を練ってくださいね。

応援しています。

【Texted by】

ATSUKO MURAKAMI( director )

日本大学通信教育学部 商学部卒業。

現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。

本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。

更新情報や成果事例を受け取りたい方は、ぜひ以下よりメルマガにご登録ください!

RECOMMEND 経営者やご担当者におすすめ